発電効率はアモルファスシリコンの2倍以上、リコーが完全固体型色素増感太陽電池を開発:エネルギー技術 太陽電池

リコーは、電解質を固体材料のみで構成した色素増感太陽電池の開発に成功した。液体の電解質を用いた従来技術で課題となっていた安全性や耐久性を改善しつつ、発電効率はアモルファスシリコン太陽電池の2倍以上を達成した。環境発電(エネルギーハーベスト)用素子として、ネットワークセンサーなどの自立型電源用途に向ける。

リコーは2014年6月、電解質を固体材料のみで構成した色素増感太陽電池の開発に成功したと発表した。液体の電解質を用いた従来技術で課題となっていた安全性や耐久性を改善しつつ、発電効率はアモルファスシリコン太陽電池の2倍以上を達成した。環境発電(エネルギーハーベスト)用素子として、ネットワークセンサーなどの自立型電源用途に向ける。

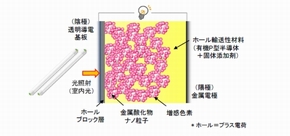

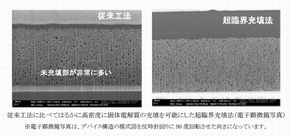

新開発の色素増感太陽電池は、有機p型半導体と固体添加剤からなるホール輸送性材料を用い、独自の超臨界流体二酸化炭素(SCF-CO2)を使って製膜しているのが特長だ。この製膜技術により、これまで困難であったナノレベルの酸化チタン粒子の多孔質膜内部へ、極めて高密度にホール輸送性材料を充填することが可能となった。電解質を固体材料のみで構成しているため、液体の電解質を用いていた従来の色素増感太陽電池に比べて、液漏れなどのリスクをなくすことができる。

固体添加剤とデバイス構造を最適化することで、発電効率を高めた。その上、室内で多く用いられている照明光源の波長に適するよう有機色素を設計することで、室内光源で高い発電性能を得ることができる。例えば、標準的な白色LED(200ルクス)の照明環境下で発電性能を比較した場合、アモルファスシリコン太陽電池の6.5μW/cm2に対して、新開発の色素増感太陽電池は13.6μW/cm2となり、2倍以上も上回った。これまで発表された電解液型の色素増感太陽電池でも最高性能は8.4μW/cm2であり、1.6倍以上になったという。

耐久性能としては、85℃環境下で2000時間経過しても、最大出力値の低下は起きないことが実施した試験で確認されている。

色素増感太陽電池は、色素の可視光吸収を利用して発電するデバイスで、微弱な光でも効率よく発電することができる。一般的な構造は表面に有機色素を吸着した微小な酸化チタン粒子からなる多孔質膜を形成した透明導電性基板と、金属薄膜を形成したガラス基板の間に、ヨウ素系電解液を封入している。今回、新たな材料や製膜技術を用いて、固体材料のみで電解質の構成を可能とした。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

ケーブルレス! リコーがガンタイプの画像検査装置を公開

ケーブルレス! リコーがガンタイプの画像検査装置を公開

リコーは、PC接続が不要でケーブルレスで使用できるスタンドアロン型のハンディ画像検査装置を開発し、「第17回 組込みシステム開発技術展(ESEC2014)」(会期:2014年5月14〜16日)で公開した。 米大学が“3Dグラフェン”を開発、太陽電池の低コスト化を進める鍵に

米大学が“3Dグラフェン”を開発、太陽電池の低コスト化を進める鍵に

色素増感太陽電池に使われる白金電極は、太陽電池のコストを上げる要因の1つだ。その白金の代替材料になり得る、3次元構造のグラフェンを米大学が開発した。グラフェンを酸化リチウムなどと反応させることで、3次元構造にするという。 球状セルや有機薄膜で実現、光を透過する「シースルー太陽電池」

球状セルや有機薄膜で実現、光を透過する「シースルー太陽電池」

「第6回 国際太陽電池展(PV EXPO 2013)」では、変換効率を高めた太陽電池セル/モジュールだけでなく、球状太陽電池セルや有機薄膜太陽電池など、光を透過する「シースルー太陽電池」を実現する技術に注目が集まった。