細菌から超高感度の湿度センサーを作る、グラフェン量子ドットの利用で:センシング技術

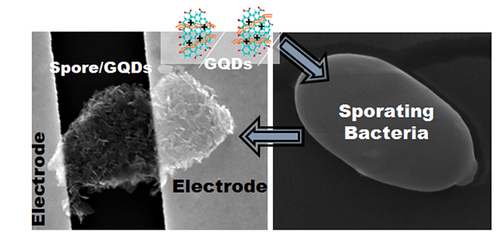

米イリノイ大学が、細菌の胞子を高感度の湿度センサーに応用できる技術を開発した。胞子をグラフェン量子ドットで被膜するというもの。冬眠状態の細菌が、湿度の変化に敏感に反応するという性質を利用している。

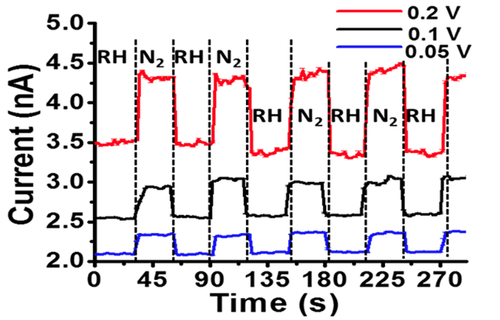

現在最も高性能とされている湿度センサーには、湿度の変化に伴い収縮/膨張するポリマーが使われている。しかし、米イリノイ大学シカゴ校(University of Illinois at Chicago)の研究グループは今回、「細菌胞子にグラフェン量子ドットを被膜することによって、ポリマーを使った湿度センサーよりも10倍感度が高く、真空状態、超低湿度などの環境にも耐えられる湿度センサーを実現することが可能になる」と発表した。

この研究に携わっているVikas Berry氏は、EE Timesのインタビューに応じ、「われわれが今回実現した細菌胞子は、多くのポリマーよりも素早く湿度に反応する。これまでさまざまな種類のポリマーについて実験を重ねてきたが、細菌胞子はそれらを打ち負かす能力を備えていることが分かった」と述べている。

湿度の変化に、敏感に反応する性質

研究チームは、この細菌胞子ベースの生物電子デバイスを「Nano-Electro-Robotic Device(NERD)」と呼んでいる。

NERDは、基本的に冬眠状態にある細菌だ。濡れた状態になると冬眠から目覚める。そのため、湿度の変化に対して感度が著しく高いのだ。さらに、ほとんどのポリマーでは感度が得られない、超低湿度の領域でも感度を得ることができる。実際、ポリマーベースの湿度センサーとは反対に、低湿度の環境下では一段と感度が高まるという。

今回の研究グループには、同大学の大学院生Phong Nguyen氏、米ライス大学の研究員であるT. S. Sreeprasad氏などが参加している。研究資金は、米国立科学財団(NSF:National Science Foundation)や、ONR(Office of Naval Research、米海軍海事技術本部)、米カンザス大学が提供している。

【翻訳:田中留美、編集:EE Times Japan】

医療エレクトロニクス(Medical Electronics)特選コーナー

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

「路面凍結に注意!」 クルマ同士が道路情報をクラウドでシェア

「路面凍結に注意!」 クルマ同士が道路情報をクラウドでシェア

Volvo Cars(ボルボ)は、V2X(車車間)通信とクラウドベースのデータ保存/処理を組み合わせるプロジェクトを進めている。凍結など路面の情報を、クラウドを介して他の自動車とシェアできるシステムだ。同プロジェクトに参加する自動車は、現在1000台にまで上っている。 バクテリアから生まれた光センサー、人工網膜に利用できる可能性も

バクテリアから生まれた光センサー、人工網膜に利用できる可能性も

情報通信研究機構(NICT)は、「NICTオープンハウス2014」でバクテリアの膜タンパク質を使った光センサーを紹介した。このようなバイオ素材は人体との親和性が高いので、半導体では難しい応用例などが生まれる可能性がある。 昆虫が人命救助!? ハナムグリの飛行を無線でコントロール

昆虫が人命救助!? ハナムグリの飛行を無線でコントロール

災害発生時などの人命救助の場において、昆虫をラジコンのように遠隔操作して生存者を捜索する、という時代が来るかもしれない。米国とシンガポールの研究チームが、ハナムグリという昆虫の飛翔筋を無線でコントロールし、飛行を自在に操る技術を開発した。 半導体チップ上に“人工心臓”を作る――iPS細胞を利用

半導体チップ上に“人工心臓”を作る――iPS細胞を利用

米国の大学が、iPS細胞(人工多能性幹細胞)を使って、半導体チップ上に人工の心臓を作ることに成功したという。他の人工臓器をチップ上に形成し、マイクロ流路で接続すれば、薬剤が各臓器に与える影響などを研究できる可能性がある。 バイオ回路がもたらす新治療、がん細胞を探して薬剤投与が可能に?

バイオ回路がもたらす新治療、がん細胞を探して薬剤投与が可能に?

米国MITの研究チームは、バイオ回路の開発に取り組んでいる。将来的には、体内でがん細胞を探し出し、薬剤を投与するバイオデバイスなどを実現できる可能性もある。