「iPhone」に見る新たな価値の作り方〜企業が追求すべき「意味的価値」とは?:勝ち抜くための組織づくりと製品アーキテクチャ(4)(4/4 ページ)

顧客に支持される製品を作るためには、製品の機能や性能だけに依存しない“本当の価値”を創出することが重要だ。これが「意味的価値」というものである。今回は「iPhone」を例に取り、iPhoneがいかに新たな価値を生み出したかを見てみよう。その上で、メーカーが追求すべく「意味的価値」について解説したい。

モノづくり戦略論・産業論

第1回において、本連載で「伝えたいこと」と「目的」を示したが、あらためて以下に示す。

【本連載でお伝えしたいこと】

- 強い製造業、製造メーカーになるために、上流の現場エンジニアが知っておくとためになること

- ちゃんと売れて、お客さまも喜んでくれる製品を世の中に出すことを目的とし、付加価値や価値を生み出す組織づくりを考えること

- パクられても何ら困ることのない製品設計にすること

【本連載の目的】

「組織能力」をいかに「製品の付加価値」と「設計の思想(=製品アーキテクチャ)」に入れ込んでいくのかを提案すること

とかく、モノづくりの論議となると、これはマスメディアの責任も大きいと思うが、内容が機械加工など“メカ”領域がフォーカスされがちだ。日本人ならではの手先の器用さ、カイゼン等の小集団活動に真摯に取り組み、現場で強さを発揮している。したがって、「現場=製造部門」と思われやすいが、どの部門であろうが、現場は現場なのである。開発・設計・技術をはじめ、企画部門も現場である。

第4次産業革命と言われるドイツ政府推進の国家プロジェクト「インダストリー4.0」も同様だ。CADやCAE等のソフトウェアツールや3Dプリンターの普及も目覚ましく、モノづくりそのものの敷居が低くなることは喜ばしい。

しかし、今は“エレクトロニクス”や“ソフト”を除外して考えられない。高精度な機械加工ができるようになった背景には、エレクトロニクス・ソフトウェアの制御があって初めて成り立っている。

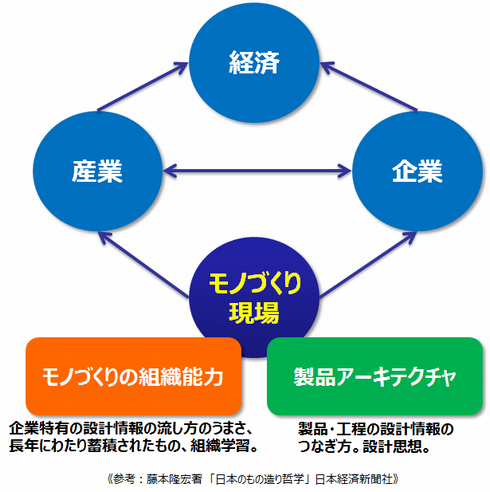

より大きな視点で、先の伝えたいこと・目的を示すと、図3のとおりとなる。

これは、東京大学教授/東京大学ものづくり経営研究センター長の藤本隆宏氏が述べている「モノづくり戦略論・産業論」のチャートである。「モノづくりの組織能力」と「製品アーキテクチャ」が示されていることが分かる。参考までに、前者については本連載の第5回、後者は第6回で解説する予定だ。

モノづくり現場の「設計情報」にこだわり、製品における設計のあり方と組立を考える戦略論・産業論であるが、内容の多くはメカ領域に偏っている。

筆者はエレクトロニクスのハードウェア設計経験者であると同時に、本連載を掲載しているEE Times自身がエレクトロニクス分野だ。「モノづくりの組織能力」と「製品アーキテクチャ」もメカの世界にのみ存在するものではない。

M(機械)だけでなく、エレキ(電気)、ソフト(Soft)の観点から、一緒に考えていきたいと思っている。

Profile

世古雅人(せこ まさひと)

工学部電子通信工学科を卒業後、1987年に電子計測器メーカーに入社、光通信用電子計測器のハードウェア設計開発に従事する。1988年より2年間、通商産業省(現 経済産業省)管轄の研究機関にて光デバイスの基礎研究に携わり、延べ13年を設計と研究開発の現場で過ごす。その後、組織・業務コンサルティング会社や上場企業の経営企画責任者として、開発・技術部門の“現場上がり”の経験や知識を生かしたコンサルティング業務に従事。

2009年5月に株式会社カレンコンサルティングを設立。現場の自主性を重視した「プロセス共有型」のコンサルティングスタイルを提唱。技術評論社より『上流モデリングによる業務改善手法入門』を出版。2012年からEE Times Japanにて『いまどきエンジニアの育て方』『“AI”はどこへ行った?』などのコラムを連載。

一般社団法人TXアントレプレナーパートナーズ(TEP)で技術系ベンチャー企業支援と、厚生労働省「戦略産業雇用創造プロジェクト」の採択自治体である「鳥取県戦略産業雇用創造プロジェクト(CMX)」のボードメンバーとして製造業支援を実施中。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

勘違いしてない? “OJT”の意味

勘違いしてない? “OJT”の意味

OJT(On the Job Training )は、若手を育成する代表的なシステムです。しかし、現場によってはOJTがうまく機能していないケースも多く見られます。その原因は、“教え方が分からないベテラン”と“聞き方が分からない若手”の間に生じるミスコミュニケーションだと言えます。 「iPhone 6」を分解

「iPhone 6」を分解

モバイル機器の修理マニュアルを提供するiFixitが、「iPhone 6 Plus」に続き「iPhone 6」の分解を行った。サイズの点では「iPhone 5s」に近いiPhone 6だが、メインボードに搭載されている部品は、おおむねiPhone 6 Plusと変わらない。 Appleとファウンドリパートナーの動き

Appleとファウンドリパートナーの動き

IC Insightsが、2015年における半導体業界の見通しで注目すべき動向を幾つか挙げている。 若手を育てる最適解、それは「ともに学ぶ」こと

若手を育てる最適解、それは「ともに学ぶ」こと

今の若手は「ゆとり世代」と呼ばれますが、40代後半から50代前半の世代が若かったころは、「新人類世代」と呼ばれていました。新人類世代の特徴を見てみると、「自発的でない」「残業、休日出勤を嫌がる」など、ゆとり世代と何ら変わらないことが分かります。そんな“新人類世代”の上司・ベテランエンジニアだからこそ、今の若手エンジニアとともに学ぶことができるのではないでしょうか。 AIの“苦悩”――どこまで人間の脳に近づけるのか

AIの“苦悩”――どこまで人間の脳に近づけるのか

人工知能(AI)の研究が始まった1950年代から、AI研究の目的は「人間の大脳における活動をいかにコンピュータ上で実現させるか」だ。大手IT企業や大学の努力によって、AIは少しずつ人間の脳に近づいているのは確かだろう。一方で、自然言語処理の分野では、“人間らしさ”を全面に押し出した「人工無能(人工無脳)」も登場している。