特集

5Gの2020年実用化は、今が正念場:ギリギリでも何とか間に合わせたい(3/3 ページ)

2015年12月にも規格策定が開始される予定の5G(第5世代移動通信)。スケジュール面では相当厳しいという印象は否めないが、業界全体の動きは加速しつつある。

キーサイトの5G測定器群

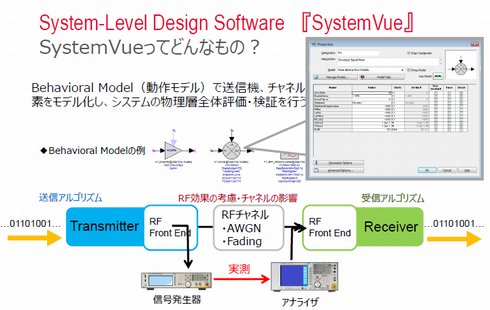

キーサイトは、5G研究開発向けの測定器群を取りそろえている。例えば、通信システム設計用のシステムシミュレータ「SystemVue」を使えば、電波の伝搬や受信機の性能などをシミュレーションすることが可能だ。信号発生器とスペクトラムアナライザなどを使えば、シミュレーションと実測をシームレスに連携させた評価環境を構築できる。

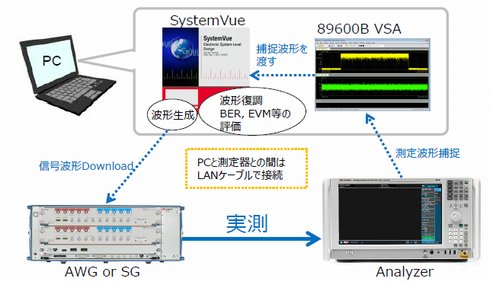

さらに、FBMC(Filter Bank MultiCarrier)やGFDM(Generalized Frequency Division Multiplexing)など、5Gで検討されている新しい変調方式に対応する信号を、SystemVue用のライブラリとして用意している(「W1907 5G Baseband Verification Library」)。これを実装すれば、FBMC送受信システムをモデル化してBER(Bit Error Rate)を検証するといったことができる。

「SystemVue」の概要。送信機・受信機のRFフロントエンドを実機に置き換えれば、シミュレーションと実測をシームレスに連携させて、送信機・受信機の性能を評価できる(クリックで拡大) 出典:キーサイト・テクノロジー

SystemVueと測定器を連携させて、FBMC信号でのBER測定を行う際のシステム構成。信号発生器やスペクトラムアナライザだけでなく、アンテナをつなぐこともできる。PCで作った信号を信号源から出力し、それを開発中あるいは使用中のアンテナに通すことで、そのアンテナを使った時の性能を評価することが可能だ(クリックで拡大) 出典:キーサイト・テクノロジー

この他、キーサイトは、2015年4月に都内で開催した自社イベント「5Gサミット」において、さまざまな5G向け計測器を展示した。

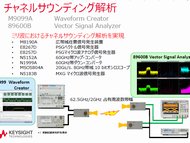

「5Gサミット」では、ミリ波帯におけるチャネルサウンディング解析のデモを披露した。60GHz帯の電波を実際に送受信し、信号の解析・評価を行った。左=デモの構成(出典:キーサイト・テクノロジー) / 中央=60GHz帯ダウンコンバータ / 右=実際に受信した60GHz帯の電波を、リアルタイムで解析していた(クリックで拡大)

「5Gサミット」では、ミリ波帯におけるチャネルサウンディング解析のデモを披露した。60GHz帯の電波を実際に送受信し、信号の解析・評価を行った。左=デモの構成(出典:キーサイト・テクノロジー) / 中央=60GHz帯ダウンコンバータ / 右=実際に受信した60GHz帯の電波を、リアルタイムで解析していた(クリックで拡大)

左=60〜90GHz帯向け評価装置。ミリ波シグナルアナライザ用周波数拡張モジュール「N9029AV12」と、ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール「E8257DV12」などで構成されている / 中央=多チャンネル・超広帯域の送受信試験システム。任意波形発生器「M8190A」、多チャンネルデジタイザ「M9703A」、5G向けライブラリを実装したSystemVueで構成されている / 右=M9703AとSystemVueを使った高速プロトタイピング。復調アルゴリズムをSystemVueで設計し、それをM9703Aに内蔵されているFPGAに書き込むことで、プロトタイプに落とし込むことができる(クリックで拡大)

左=60〜90GHz帯向け評価装置。ミリ波シグナルアナライザ用周波数拡張モジュール「N9029AV12」と、ミリ波信号発生器用周波数拡張モジュール「E8257DV12」などで構成されている / 中央=多チャンネル・超広帯域の送受信試験システム。任意波形発生器「M8190A」、多チャンネルデジタイザ「M9703A」、5G向けライブラリを実装したSystemVueで構成されている / 右=M9703AとSystemVueを使った高速プロトタイピング。復調アルゴリズムをSystemVueで設計し、それをM9703Aに内蔵されているFPGAに書き込むことで、プロトタイプに落とし込むことができる(クリックで拡大)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

5Gはユーザーの利点見えず、キャリアとメーカーにも“温度差”

5Gはユーザーの利点見えず、キャリアとメーカーにも“温度差”

2020年の実用化が目標とされている5G(第5世代移動通信)だが、いまだに標準規格が決まらない状態が続いている。5Gにおいて最も問題なのは、利用者目線でのメリットを明確に打ち出せていないことだ。さらに、5G導入に対する積極性については、通信事業者(キャリア)とメーカーの間にも“温度差”があるようだ。 5Gサービス、サブギガヘルツ帯が鍵に

5Gサービス、サブギガヘルツ帯が鍵に

「Mobile World Congress(MWC)2015」では、5G通信についてパネルディスカッションが行われた。5Gで最も重要なのは、誰もがどこででも通信できる「ユビキタス性の実現」で、500MHz〜1000MHzのサブギガヘルツ帯をどう使うかが鍵になりそうだ。 60GHz帯+LTEで大容量コンテンツを高速ダウンロード、CCNプロトコルを採用

60GHz帯+LTEで大容量コンテンツを高速ダウンロード、CCNプロトコルを採用

KDDI研究所は、「ワイヤレス・テクノロジー・パーク2015(WTP2015)」(2015年5月27〜29日、東京ビッグサイト)で、60GHz帯通信とLTEを組み合わせ、4K動画などの大容量コンテンツを短時間でダウンロードできる通信技術を展示した。コンテンツはあらかじめ60GHz帯の基地局にダウンロードされている。この通信技術には、TCP/IPではなく、CCN(Content Centric Networking)がプロトコルとして採用されている点も特徴だ。 「2年後にはスマホにもWi-SUN」――標準化を先導するNICTがWi-SUN普及に自信

「2年後にはスマホにもWi-SUN」――標準化を先導するNICTがWi-SUN普及に自信

IoT(モノのインターネット)向け無線通信規格「Wi-SUN」の普及拡大を図る情報通信研究機構は、Wi-SUNの動向に関する会見を開催し、1年半から2年後にはWi-SUN搭載スマートフォンが製品化される見通しなどを示し、Wi-SUNの普及が順調に進んでいることを強調した。