光の点滅とスマホでIDをやりとり、どんな仕組み?:パナソニックの独自技術(2/2 ページ)

パナソニックは、LED光源にスマートフォンをかざすことで、さまざまな情報が得られる可視光通信技術「光ID」の説明会を開催した。2015年12月19〜20日にかけて、銀座で光IDの体験イベントが開催されたという。本記事では、光IDがどのような技術かをデモ動画を交えて紹介する。

光ID事業の狙いとは

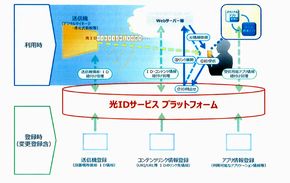

パナソニックは、光IDをハードウェアやアプリだけでなく、ID管理サービスの事業運営も行うことで、ソリューションサービスとして展開するという。送信機は、ハードウェアによって取り付け方が違うため、パナソニックが新しく展開していくテレビやデジタルサイネージに搭載するとしている。アプリは同社専用のものだけでなく、交通案内やグルメガイドなどの多くの顧客が日常的に使用するアプリと連携していく。光IDアプリがバックグラウンドで動作することによって、光IDの顧客接点を多くするのが狙いだ。

活用シーンとしては、飲食店のクーポン配信やファッションイベントでモデルが着ている服をその場で購入したり、デジタルサイネージで表示されている広告の詳細を配信したりするなどの方法が挙げられている。また、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催にあたり、訪日外客数が増えることが予想される。日本語が分からない人々でも、スマホでデジタルサイネージの光IDを受信することで道案内や情報を受けることもできるといった利用方法も挙げていた。川合氏は、「今後は、光IDを規格化してアプリや送信機を一緒に作っていくパートナーを増やすことも考えている」と語る。

説明会で行われたデモの様子。デモでは16ビットの読み取りだったが、商用化においては24ビットや36ビットでの展開を予定しているという。なお、数メートルほど離れた場所でスマホをかざしても、すぐに情報を受け取れる。 (クリックで拡大)

2016年1月から二子玉川駅に試行設置

同社は、光IDを活用した情報媒体を、東急田園都市線・大井町線二子玉川駅で2016年1月から試行設置を開始するとしている。また、2015年12月19〜20日にかけては、銀座で光IDを活用したイベント「ヒカリで銀ぶら」が開催された。「銀座は、最先端のモノと商人が集う伝統の街である。光IDや自動翻訳機、クールスポットなど当社の技術を通した2020年以降の『未来の暮らし』を今後も銀座で提案していくことで、当社の“おもてなし”ソリューションを日本中に展開していきたい」(同社)という。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

メモリの薄化限界は4μm! 2μm台で劣化を確認

メモリの薄化限界は4μm! 2μm台で劣化を確認

東京工業大学とWOWアライアンスは2015年12月15日、300mmシリコンウエハーの厚さを2μmにすることで、DRAMの特性が劣化することを確認し、シリコンウエハーの薄化は4μm程度が実用的であるとの研究成果を発表した。 反射率1%以下、薄膜光吸収メタマテリアルを作製

反射率1%以下、薄膜光吸収メタマテリアルを作製

東京工業大学(東工大)大学院総合理工学研究科の梶川浩太郎教授らによる研究グループは、ハスの葉表面に存在するマカロニ状のナノ構造を鋳型に用い、高効率で大面積の「超薄膜光吸収メタマテリアル」を作製することに成功した。太陽電池の効率向上などが期待される。 5GはIoT制御のための移動通信だ

5GはIoT制御のための移動通信だ

ドレスデン工科大学の教授で“5G Man”との異名をとるFrank Fitzek氏に単独インタビューした。同氏は「5G(第5世代移動通信)は、IoT(モノのインターネット)を制御することだけが目標」とし遅延を1ミリ秒以内に抑えることの重要性を説いた。 高分子太陽電池の変換効率を約3割向上

高分子太陽電池の変換効率を約3割向上

京都大学の大北英生准教授らによる研究グループは、高分子太陽電池の変換効率を従来に比べて約3割向上させることに成功した。せっけんの構造に近い近赤外色素を開発し、その導入量を高濃度にすることで実現した。