画像センサーメーカーに学ぶ、事業創造のヒント:勝ち抜くための組織づくりと製品アーキテクチャ(12)(4/4 ページ)

今回は、「事業創造」について考えてみよう。決してたやすいことではないが、“事業領域の拡大”というのも、立派な「事業創造」の1つである。ここでは、あるイメージセンサーメーカーを例にとり、同社がどのように「事業創造」を実現させたのかを見てみよう。

事業創造を目指す場合の「川下企業へのアプローチ」

「事業創造」も同様に、川下企業に対して部品を供給することなどで実現を図る。その際、キーとなるのは「要素技術開発」と「周辺技術の統合化力」だ。

対象市場を明確に知り得るためには、「市場特性分析」が必要となる。図3の「5つの競争要因」をもう一度、頭に描いていただきたい。

競争戦略とは、市場という土俵の上で、相手(競合企業)とけんか(=競争)をして、いかに勝つかだ。得られるものは顧客であり、自社の収益に直結するものだが、素直に考えれば、「戦わずして勝つ」というのが自社にとっては最もリスクが低い。だが、現実世界では圧倒的な一人勝ち以外は、そうは起こり得ないものだ。従って、競合相手よりも有利なポジションを検討する必要がある。自社が既に業界に参入している場合、考えるべきことは以下の3つである。

- 川上、川下、代替品へのシフトの可能性

- 川上、川下、代替品への拡張の可能性

- バリューチェーン上の新しい市場形成、変革される可能性

さらに、どのポジションを取るかの評価視点を挙げると以下のようになる。

- ポジションを取った場合のターゲット顧客に十分なニーズがあるか?

- 自社に技術的な優位性があるか?

- 顧客の生涯価値が高いか?

一般に生産財メーカーの場合は、業界においては川上である場合が多い。従って、顧客は直接の顧客、顧客の顧客、エンドユーザーのスタンスで見なければならない。

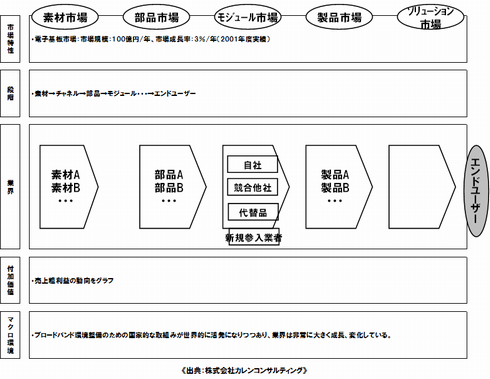

市場特性分析では、業界構造を把握した上で競争環境を分析し、自社のポジショニングを検討するので、まずは業界構造分析を行い、マップを作成する。このマップには、エンドユーザー向けの最終製品の製品アーキテクチャ(基本構造)が業界構造に反映されているので、川上企業・川下企業と市場が明確になる(図6参照)。

これらのステップは、以下の通りである。

モジュール、部品、素材にブレークダウンを行い、部品を製造・販売する主なメーカーを明らかにする。素材、部品、モジュールが川上から川下まで、どのような段階を経て最終製品となるか。すなわち、バリューチェーンを把握することを目的とする。

既に自社が参入している業界であれば、競合他社、代替品、新規参入業者も明確にする。市場特性として、川上から川下までの各市場における市場規模、成長性、PLC(製品ライフサイクル)を把握する。さらに、各市場の付加価値を把握するために、各市場の主な参入企業の売上、利益などを分析する。そして、業界構造全体に影響を与える主なマクロ要因を分析する。

おおまかには上記で述べたことを行い、川下企業へのアプローチとしての最適解を探すことになる。

以上、今回はだいぶ難しい内容であったと思われるが、後半で今までに登場したものとして、「組織能力」「積み重ね技術」「組織学習」「製品アーキテクチャ」と少しでもつながれば幸いである。

なお、筆者らが属する団体の1つに、「超モノづくり協議会」がある。この協議会では、製造業、モノづくりに関わる専門家が個人、企業をまたいで参画している。

2015年12月に同協議会は「Collective Wisdom」という、モノづくりに関わる協議会メンバーが育んできた知見や経験をお互いに語りあい、教えあい、試しあう場としてスタートした。この場は、皆さんの参加によって成り立つソーシャルサイトだ。

筆者も本記事で書いているような内容をテーマとして持っている。まだ開始したばかりなので参加者は少ないが、関心のあるフォーラムに登録し、われこそは、と思う人の積極的な参加を待っている。

⇒「勝ち抜くための組織づくりと製品アーキテクチャ」バックナンバーはこちら

Profile

世古雅人(せこ まさひと)

工学部電子通信工学科を卒業後、1987年に電子計測器メーカーに入社、光通信用電子計測器のハードウェア設計開発に従事する。1988年より2年間、通商産業省(現 経済産業省)管轄の研究機関にて光デバイスの基礎研究に携わり、延べ13年を設計と研究開発の現場で過ごす。その後、組織・業務コンサルティング会社や上場企業の経営企画責任者として、開発・技術部門の“現場上がり”の経験や知識を生かしたコンサルティング業務に従事。

2009年5月に株式会社カレンコンサルティングを設立。現場の自主性を重視した「プロセス共有型」のコンサルティングスタイルを提唱。技術評論社より『上流モデリングによる業務改善手法入門』を出版。2012年からEE Times Japanにて『いまどきエンジニアの育て方』『“AI”はどこへ行った?』などのコラムを連載。

一般社団法人TXアントレプレナーパートナーズ(TEP)で技術系ベンチャー企業支援と、厚生労働省「戦略産業雇用創造プロジェクト」の採択自治体である「鳥取県戦略産業雇用創造プロジェクト(CMX)」のボードメンバーとして製造業支援を実施中。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

ベテランを悩ます“いまどきエンジニア” 〜 立ちはだかるコミュニケーションの壁

ベテランを悩ます“いまどきエンジニア” 〜 立ちはだかるコミュニケーションの壁

「若手とコミュニケーションが取れない」――。このような悩みを抱えるベテランエンジニアは少なくありません。育った時代背景も価値観も大きく異なる世代同士で、スムーズに仕事を進めるにはどうすればよいのか。製造業の開発現場に詳しい著者が、ベテランエンジニアや管理職の皆さんに向けて、若手と向き合い、育てていくヒントを提示します。 勘違いしてない? “OJT”の意味

勘違いしてない? “OJT”の意味

OJT(On the Job Training )は、若手を育成する代表的なシステムです。しかし、現場によってはOJTがうまく機能していないケースも多く見られます。その原因は、“教え方が分からないベテラン”と“聞き方が分からない若手”の間に生じるミスコミュニケーションだと言えます。 「本質に基づいてモノを作る」――日産GT-Rの開発者が語る、モノづくりにおけるシステム計測の役割

「本質に基づいてモノを作る」――日産GT-Rの開発者が語る、モノづくりにおけるシステム計測の役割

2007年に発売されて以来、世界中で圧倒的な人気を誇る日産自動車のスポーツカー「GT-R」。開発チームを指揮した水野和敏氏は、GT-Rについて「物事の本質に立ち戻り、それに基づいて開発しただけ」と言い切る。そして、物事の本質を“翻訳”してくれたのが、システム計測で取得したデータの数々だった。水野氏と、計測プラットフォームを提供する日本ナショナルインスツルメンツの池田亮太氏が、システム計測がモノづくりにもたらすメリットについて語った。 2015年半導体メーカーランキング、ソニーが10位

2015年半導体メーカーランキング、ソニーが10位

IC Insightsが、2015年の半導体メーカー売上高ランキングの速報値を発表した。IDM(垂直統合型)メーカーではソニーが10位に食い込んでいる。ファブレスメーカーではQualcommが首位を維持したものの、前年比の成長率は大幅に低下した。