スピンゼーベック熱電変換素子、効率10倍改善:廃熱も無駄にしない!効率よく電力に再利用

NEC、NECトーキン及び東北大学は、従来に比べて変換効率を10倍以上向上させた「スピンゼーベック熱電変換素子」を共同開発した。新たに開発した材料と素子構造を用いることで、発電素子としての実用化にめどを付けた。

NECとNECトーキン、東北大学の3者は2016年4月、従来に比べて変換効率を10倍以上も向上させた「スピンゼーベック熱電変換素子」を共同開発したと発表した。新たに開発した材料と素子構造を用いることで、発電素子としての実用化にめどを付けた。

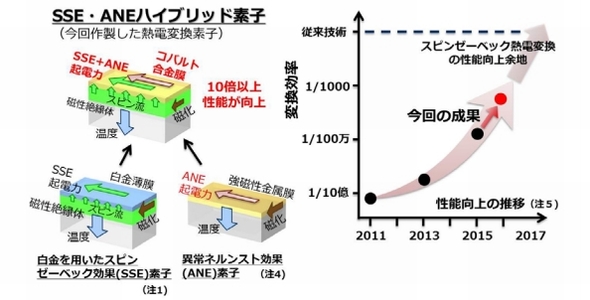

熱電変換技術は、廃熱エネルギーを電力に変換して再利用するためのコアとなる技術の1つである。省エネや温室効果ガス排出削減に向けて、その有効活用が期待されている。「スピンゼーベック効果」を応用したスピンゼーベック熱電変換デバイスもその1つである。比較的製造コストが安価で、汎用性や耐久性が高い、などの特長がある。一方、熱電変換効率は理論的に高くできる可能性が予測されているものの、実際の素子では変換効率が極めて低いという課題があった。

そこで研究グループは、電極材料を見直した。従来の白金に代わるコバルト合金を開発し採用することで、材料コストを大幅に節減することができた。また、このコバルト合金に磁性の性質を与えることで生じる熱電効果「異常ネルンスト効果」と、スピンゼーベック効果を併用した。この結果、熱電変換効率は、白金を用いた従来の素子に比べて、最低10倍に改善されることが分かった。

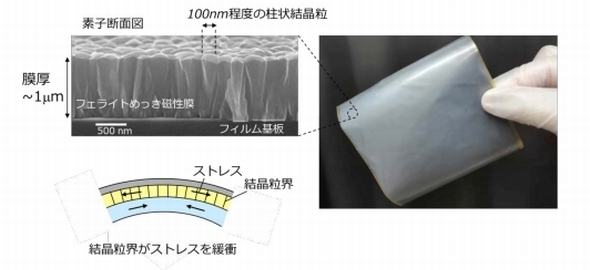

低温処理の新しい成膜手法も開発した。スピンゼーベック熱電変換デバイスの製造プロセスはこれまで、約700℃の高温処理を必要としていた。新しい成膜手法を用いると、約90℃の低い温度でフェライト膜を作製できるという。この結果、プラスチックフィルムなどにも熱電変換素子を作製することができ、フレキシブル熱電素子を容易に実現することが可能となった。

研究グループは、大量の熱エネルギーを排出するプラントやデータセンターなどの建物、自動車などからの廃熱エネルギーを再利用した発電システムの早期実用化に向けて、さらに研究開発を継続していく予定である。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

室温で生体の磁場を検出、高感度磁気センサー

室温で生体の磁場を検出、高感度磁気センサー

東北大学発ベンチャーのラディックスは、「第26回 ファインテック ジャパン」のアルバックブースで、TMR(トンネル磁気抵抗)素子を用いた高感度磁気センサーのデモ展示を行った。室温で生体磁場検出などが可能となる。 新ナノ合金を使った圧縮機が次世代省エネ実現へ

新ナノ合金を使った圧縮機が次世代省エネ実現へ

パナソニックの生産技術本部は、東北大学が研究開発を進める新ナノ結晶合金「NANOMET」を用いたモーターを搭載した圧縮機の試作に成功したと発表した。電磁鋼板を使用したモーターと比較して3.1%の効率向上を実証。これにより、圧縮機の高い省エネ性能を実現できるという。 グラフェンの超伝導化に成功、東北大学など

グラフェンの超伝導化に成功、東北大学など

東北大学原子分子材料科学高等研究機構(AIMR)の高橋隆教授らによる研究グループは、グラフェン(黒鉛の単原子層)の超伝導化に成功した。「質量ゼロ」の電子を「抵抗ゼロ」で流すことが可能となるため、超高速超伝導ナノデバイスなどへの応用開発に弾みが付くものとみられる。 半導体レーザーでマイクロキャパシター作製

半導体レーザーでマイクロキャパシター作製

東北大学は2016年1月26日、青紫色半導体レーザーを用いて高分子フィルム上に微細なカーボン電極構造を直接描画することで、平面構造で高性能なフレキシブルマイクロスーパーキャパシターを実現したと発表した。同大学では、「安価なカーボン材料による平面型スーパーキャパシターとしては世界最高の静電容量を有する」としている。