室温で生体の磁場を検出、高感度磁気センサー:心疾患などの予兆信号、日常生活で察知可能に

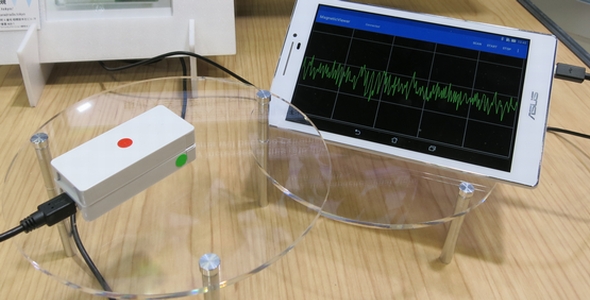

東北大学発ベンチャーのラディックスは、「第26回 ファインテック ジャパン」のアルバックブースで、TMR(トンネル磁気抵抗)素子を用いた高感度磁気センサーのデモ展示を行った。室温で生体磁場検出などが可能となる。

東北大学発ベンチャーのラディックスは、「第26回 ファインテック ジャパン」(2016年4月6〜8日、東京ビッグサイト)のアルバックブースで、TMR(トンネル磁気抵抗)素子を用いた高感度磁気センサーのデモ展示を行った。室温で生体磁場検出が可能となるセンサー技術で、ヘルスケア機器や非破壊検査機器、アミューズメント機器などへの応用を提案していく。

この高感度磁気センサー技術は、東北大学大学院工学科の教授を務める安藤康夫氏らの研究グループが開発した。医療機器への応用を進めているコニカミノルタは、東北大学の研究グループと共同で、室温で動作する小型の心磁計の開発に成功し、2015年7月にその成果を発表している。これまでのように、磁気シールドルームなど特殊な測定環境を用いなくても、心臓の電気活動の様子を非侵襲で測定することができるという。

東北大学とコニカミノルタらの研究グループは、TMR素子の磁場感度を向上させるための新材料や素子の開発を行い、感度を従来の約1000倍に高めた。また、素子のノイズ低減に向けて、構造の最適化なども行った。さらに、TMR素子の配置と信号処理回路の最適化などにより、心臓からの磁場を検出することに成功したという。

ラディックスは、こうした高感度磁気センサーに関する研究成果をベースに、医療機器を除くヘルスケア機器や産業機器分野に対して、技術応用の提案やコンサルティング業務を行っている。代表取締役を務める大原正規氏は、「センサーの感度をさらに100倍程度向上させることができれば、脳からの磁場を日常生活の中でモニターすることも可能だ。測定データから、リラックスしているかストレスを感じている状態かを自身で判断することができる。ストレス状態であれば能動的にリラックス状態の持っていくよう自己管理することが可能になる」と語る。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

磁気センサーの“異端児”がウェアラブルを変える

磁気センサーの“異端児”がウェアラブルを変える

超高感度磁気センサーの開発を手掛けるマグネデザインが、まったく新しい原理を採用した磁気センサー「GSR(GHz-Spin-Rotation)センサー」を開発した。現在最も普及している半導体センサーに比べて50倍の感度を実現している。 脊髄機能を見える化するセンサー、MRIと併用へ

脊髄機能を見える化するセンサー、MRIと併用へ

リコーは、2016年1月27〜29日に東京ビッグサイトで開催された「国際ナノテクノロジー総合展・技術会議」で、エレクトロクロミック技術や電子調光サングラス、電子アートガラスなどを展示した。本記事では、参考出展されていた脊髄機能を見える化するセンサーについて紹介する。 負の磁気抵抗効果、非磁性の導電性物質で初観測

負の磁気抵抗効果、非磁性の導電性物質で初観測

物質・材料研究機構(NIMS)を中心とした研究グループは、非磁性の導電性物質であるパラジウム−コバルト酸化物に、「負の磁気抵抗効果」があることを発見した。普遍的な現象であることも確認した。新たなセンサー素子などの開発につながる可能性が高い。 TDK、ミクロナスを263億円で買収

TDK、ミクロナスを263億円で買収

TDKが、ホール素子センサーを手掛けるスイスMicronas Semiconductor(ミクロナス)を買収すると発表した。買収総額は、2億1400万スイスフラン(約263億円)になる予定。