リチウム硫黄電池、1500回充放電後も安定動作:イオンを見分けるセパレーターを採用

産業技術総合研究所(産総研)の周豪慎氏らは、安定した充放電サイクル特性を持つリチウム硫黄電池の開発に成功した。電池のセパレーターに「イオンふるい」の機能を持つ複合金属有機構造体膜を用いることで実現した。

多硫化イオンは負極側へ移動させない

産業技術総合研究所(産総研)省エネルギー研究部門の首席研究員で、南京大学講座教授や筑波大学連携大学院教授などを兼務する周豪慎氏は2016年6月、筑波大学大学院システム情報工学研究科構造エネルギー工学専攻博士課程の柏松延氏らと共同で、安定した充放電サイクル特性を持つリチウム硫黄電池の開発に成功したと発表した。電池のセパレーターに「イオンふるい」の機能を持つ複合金属有機構造体膜を用いることで実現した。

リチウム硫黄電池は、リチウムイオン電池の正極に硫黄を用いた電池で、グラム当たり1675mAh(理論値)と高い正極容量を示す。しかし、リチウム多硫化物は電解液に容易に溶出し、充放電サイクルを繰り返した場合に、溶出した多硫化物イオンが正極と負極の間で酸化還元反応(シャトル効果)を引き起こすため、充放電の容量減少やエネルギー変換効率の低下、サイクル特性の劣化につながるなど、実用レベルではいくつかの課題が残されていた。

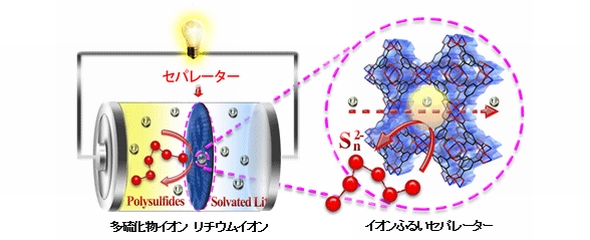

研究チームでは今回、多硫化物の溶出を防止するのではなく、「分子ふるい」でイオン種を分別することによって、負極側への移動を制限することとした。このため分子ふるいの機能を持つ金属有機構造体を、リチウム硫黄電池のセパレーターとして用いた。金属有機構造体は、これまでも気体分子の吸着と分離を行うために多く利用されているという。

セパレーターの材料には、リチウムイオンは通り抜けるが、多硫化イオンは通過させないサイズのミクロ孔を持つ金属有機構造体を選んだ。また、結晶である金属有機構造体が割れにくいように、酸化グラフェン層に混合して柔軟性を持たせた複合金属有機構造体膜を合成した。これをリチウム硫黄電池のセパレーターとして用いたところ、シャトル効果を抑制することに成功した。これにより、充放電の容量減少とサイクル特性の低下を防止することができ、長期間にわたって安定した充放電サイクル特性が得られることを確認した。

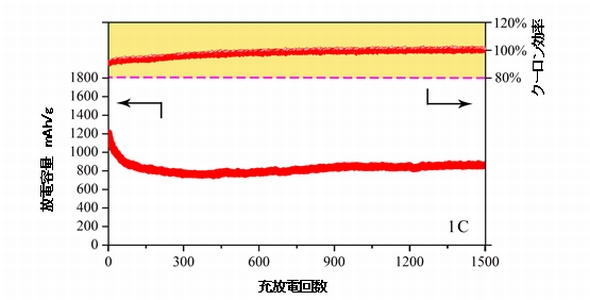

これらの測定結果から、初期活性化するための約100回を除き、100〜1500回の放電に対して容量の劣化はほとんどなく、1500回のサイクル試験後もグラム当たり900mAhの放電容量を維持していることが明らかとなった。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

日本ゼオンと産総研、CNT実用化連携研究ラボを設立

日本ゼオンと産総研、CNT実用化連携研究ラボを設立

日本ゼオンと産業技術総合研究所は、カーボンナノチューブ(CNT)のより一層のコストダウンと生産量の工場を目指して、産総研つくばセンターに連携研究ラボを設立すると発表した。 産総研、ナノ炭素材料の新しい合成法を開発

産総研、ナノ炭素材料の新しい合成法を開発

産業技術総合研究所の徐強上級主任研究員らは、棒状やリボン状に形状制御されたナノ炭素材料の新しい合成法を開発した。キャパシターの電極材料への応用などが期待されるナノ炭素材料を、高い収率で量産することが可能となる。 NECと産総研、AI開発加速させる連携研究室設立

NECと産総研、AI開発加速させる連携研究室設立

NECと産業技術総合研究所は、2016年6月1日から人工知能(AI)を活用した「未知の状況下での意思決定」を可能にする技術の開発を行う連携研究室を設立すると発表した。 人に“触れない”近接センサーが見守りを支える

人に“触れない”近接センサーが見守りを支える

産業技術総合研究所は、島根県産業技術センターと共同で、非接触式の静電容量型フィルム上センサーを開発したと発表した。床やベッドの裏側などの人の目に触れないところに設置し、使用者に精神的/肉体的な負担をかけることなく、動きや呼吸を検出できるという。