人間の感覚を拡張するセンシング実現へ、団体発足:全てがセンサーでつながるSoTへ

SoT(Sensornet of Things)をテーマとしたプロトタイプ製品の開発を目指す一般社団法人「スーパーセンシングフォーラム」が、活動を開始した。国内のセンサー関連企業やソフトウェア企業などを結び付け、競争力を生み出すセンサーとサービスの創造を目指す。

システム全体を構築する立場への転換を

1兆個のセンサーが活用される近未来「トリリオンセンサー社会」が、私たちの前に訪れようとしている。その中でも、日本はセンサー関連技術で世界の5割以上のシェアを持ち、長年部品の提供を行ってきた。

しかし、人工知能やIoT(Internet of Things)などの発達とともに、センサーから取得した情報を可視化するだけでなく、どのように活用するのか、そもそも何に活用するのかという視点も求められる。システム全体を構築する立場への転換が求められているのだ。

そのセンサーに注目し、全てがセンサーでつながるSoT(Sensornet of Things)をテーマとしたプロトタイプ製品の開発を目指す一般社団法人「スーパーセンシングフォーラム」が2016年7月26日、活動を開始した。国内のセンサー関連企業やソフトウェア企業などを結び付け、競争力を生み出すセンサーやサービスの創造を目指す。

具体的には、会員企業から派遣されたメンバーが、自由に議論を行い、議論によって生まれたアイデアの市場化に向けたプロトタイプ開発を行う。また、書籍の出版や国際会議といった情報発信や、セミナーなどを通した人材の育成なども進めていく。

同フォーラムの事業は、3年間を一定の期間として活動を実施し、年度ごとに活動報告が行われる予定。プロトタイプに関しては、2017年までに10個以上の開発を目指し、ニューヨークでの展示を計画しているという。

会員企業は、2016年7月26日現在で22社*)。センサーメーカーは、旭化成エレクトロニクスやミツミ電機などが名を連ねる。2016年中に50社の加入を見込むとした。

*)2016年7月26日現在、スーパーセンシングフォーラム会員企業は、旭化成エレクトロニクス、神戸デジタル・ラボ、KDDI、コスモリサーチ、SIMPLEX QUANTUM、積水ハウス、センシングネット、センテック、THK、日経ビーピー、野村総合研究所、HACK JAPANホールディングス、東日本旅客鉄道、日立製作所(研究開発グループ)、フコク、ブリリアントサービス、ミツミ電機、リコー、菱電商事の22社となっている(五十音順)。

スーパーセンシングとは?

同フォーラムの代表理事である中川聰氏は、スーパーセンシングの定義として、「人間が持つ感覚の枠組みを拡張する考え方で、新たな暮らしの豊かさや感性の広がりを供与するもの。モノや空間自体が有する無為自然的な領域までをも含む」と語る。

人間にとって価値のある情報を提示するには、単なる状態の可視化だけでなく、そのデータをどのように活用するか、そもそも何に活用するかもシステム側で考える必要がある。これに基づき、スーパーセンシングには大きく5つの段階が存在するという(詳細は、上記図を参照)。現在は、4.0にあたる「llluminate & Associate:データを活用するためのアルゴリズムを生み出す」段階までに差し掛かっているとした。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

“人の目を超える”、UWBを使った3Dセンサー

“人の目を超える”、UWBを使った3Dセンサー

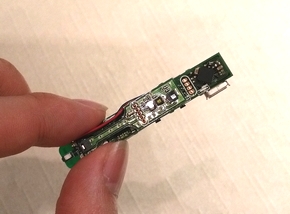

イスラエルのVayyar Imagingが開発した「3Dセンサー技術」は、超広帯域(UWB:Ultra Wide Band)無線周波数を利用して、対象物を画像化するものだ。乳がんの検査用に開発されたこの技術は、ガス管の検査からセキュリティチェック、高齢者の見守り、食品の組成検査まで幅広い分野に応用できる可能性がある。 従来比10億分の1で動く分子センサー、単位はpJ

従来比10億分の1で動く分子センサー、単位はpJ

九州大学の柳田剛教授らの研究グループは、従来の10億分の1のエネルギーで駆動する分子センサーの開発に成功した。化学物質をモバイル端末で検知するといった応用が期待されるという。 スマホで有毒ガスを検知できるセンサー材料

スマホで有毒ガスを検知できるセンサー材料

物質・材料研究機構(NIMS)は2016年7月7日、有毒ガスにさらされると導電性が大きく上昇するセンサー材料を開発したと発表した。NFC(近距離無線通信)タグの電子回路内に同センサー材料を組み込むと、スマートフォンで10ppmの有毒ガスを5秒で検知できるという。 オムロンがAI搭載センサーを発表、自動運転に適用へ

オムロンがAI搭載センサーを発表、自動運転に適用へ

オムロンは、顔画像センシングと時系列ディープラーニングを組み合わせた「ドライバー運転集中度センシング技術」を搭載したセンサーを発表した。2019〜2020年発売の自動車へ搭載を目指す。 呼気中のわずかなガスを検出する小型センサー

呼気中のわずかなガスを検出する小型センサー

富士通研究所は2016年4月18日、アンモニアなど生活習慣病のマーカー物質とされる特定のガス成分を呼気中から抽出できる小型の呼気センサーを開発した。 コウモリは飛行ルートを“先読み”する、超音波で

コウモリは飛行ルートを“先読み”する、超音波で

同志社大学研究開発推進機構の藤岡慧明氏らは、コウモリが目前の獲物のみならず、次の獲物の位置も超音波で先読みすることで、より多くの獲物を確実に捕らえる飛行ルートを選択していることを発見した。アクティブセンシングで検知した複数の標的を効率的に捕捉するための軌道計画や、自律移動を要する飛行ドローンなどのロボット技術分野へ応用が期待される。