富士通の居眠り検知センサー、なぜ耳たぶなのか:IoTデバイスの開発秘話(1)(3/3 ページ)

2016年1月に起こった軽井沢のスキーツアーバス転落事故以降、長距離高速バスや貨物自動車の安全対策が問題視されている。ドライバーの居眠り対策もその1つだ。そうした中で富士通は、居眠り検知のウェアラブルセンサーとして「FEELythm(フィーリズム)」の展開を始めた。FEELythmが面白いのは、腕でもなくメガネとしてでもなく、“耳たぶ”に装着することだ。なぜ、耳たぶを選択することになったのだろうか。FEELythmの販売推進に携わっている楠山倫生氏に話を聞いた。

高速バス会社へ採用が決定

楠山氏は、FEELythmで居眠り運転の予兆を検知することで、ドライバー本人が眠気に対する“自覚”を持つこと、管理者にとってドライバーの状態が“見える化”することが重要と指摘する。見える化したデータにより個人の特性を捉え、ドライバーの疲労軽減や、効果的な安全指導につなげることが最終的な狙いにある。

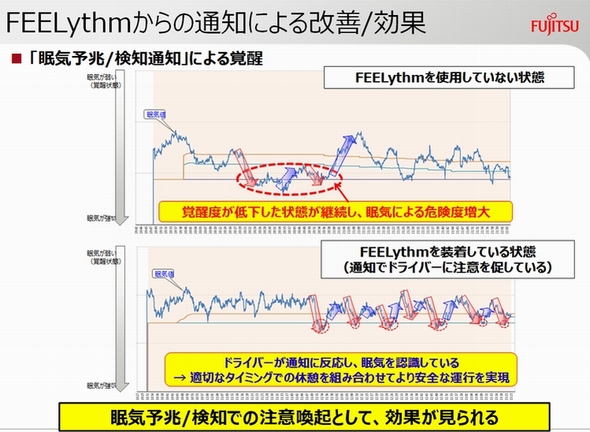

実際に、FEELythmを使用しない状態と装着している状態で比較すると(下記図)、使用しない状態では覚醒度が低下した状態が継続し、眠気による危険度が増大していることが分かる。装着している状態では、バイブレーションによる通知に反応しているため、「眠気予兆、検知での注意喚起として効果がみられた」(楠山氏)という。

FEELythmからの通知による効果。FEELythmを使用しない状態では、覚醒度が低下した状態が継続している。急に覚醒度が上昇している部分(右側の青色矢印)は、白線を超えてしまうなどの本当に危険な状態にドライバーが気付いたときのことを指している (クリックで拡大) 出典:富士通

発表から1年以上が過ぎ、同社は販売活動を進めてきた。2016年7月には、高速バス事業を運営するウィラーエクスプレスジャパンが、同年10月までに約200台のバスへFEELythmを導入すると発表している。楠山氏は「引き合いは増えてきたが、まだ認知度が足りないのが正直なところ。安全に対する意識は高まってきているが、業界の方々がFEELythmのような機器の存在を知らない場合が多い。各地域でセミナーを開催して、徐々に認知度を上げていきたい」と語る。2018年中に、累計7万台の販売を目指す。

将来的には、健康機器のデータとの連携を行い、眠気判定データと組み合わせた分析ツールを提供予定。また、脈波は眠気以外にも「集中度」「ストレス疲労」などが検知できるため、それらを生かしたサービスも検討していきたいとした。

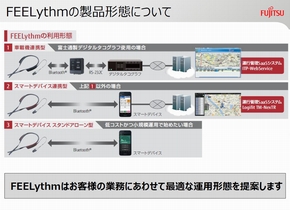

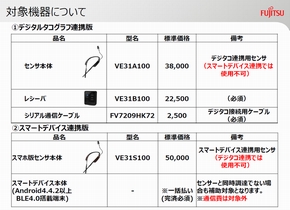

3種類の製品形態

FEELythmの製品形態は、富士通製デジタコと連携した車載機連携型、スマートデバイス連携型、スタンドアロン型の3種類となっている。車載機連携型のセンサー本体の価格は3万8000円で、専用のレシーバー(2万2500円)+シリアル通信ケーブル(2500円)=6万3000円が必要になる。スマートデバイス連携型のセンサー本体は5万円、Android4.4.2以上/Bluetooth4.0搭載端末のスマートフォンが必要である。オプションにより異なるが、本体価格とは別に運行管理SaaSシステムの月額費用が掛かるという。低コストで小規模運用で始めたい場合は、スタンドアロン型を選択すると良いだろう。

導入にあたっては、国土交通省が定める「過労運転防止のための機器導入に対する補助制度」が利用できる。1事業者当たりの限度額は80万円で、取得に要する経費の2分の1が補助される。つまり、デジタコ連携型の場合は1台あたり、3万1500円が補助されるのだ。募集期間は2016年7月1日〜11月30日となっているが、予算がなくなり次第終了なので注意してほしい。詳細は、国土交通省のWebサイトから確認できる。

なお、「心臓疾患やてんかんの発症前に検知できるようになるか」と聞いたところ、「眠気のデータと体の異変に相関関係が見つかったなら、可能性としてなくはない。現状のFEELythmは、それらの発症前に検知するのは難しいだろう」(楠山氏)とした。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

“人の目を超える”、UWBを使った3Dセンサー

“人の目を超える”、UWBを使った3Dセンサー

イスラエルのVayyar Imagingが開発した「3Dセンサー技術」は、超広帯域(UWB:Ultra Wide Band)無線周波数を利用して、対象物を画像化するものだ。乳がんの検査用に開発されたこの技術は、ガス管の検査からセキュリティチェック、高齢者の見守り、食品の組成検査まで幅広い分野に応用できる可能性がある。 磁気センサーの“異端児”がウェアラブルを変える

磁気センサーの“異端児”がウェアラブルを変える

超高感度磁気センサーの開発を手掛けるマグネデザインが、まったく新しい原理を採用した磁気センサー「GSR(GHz-Spin-Rotation)センサー」を開発した。現在最も普及している半導体センサーに比べて50倍の感度を実現している。 紙切れでもできる画期的な質量分析法を開発

紙切れでもできる画期的な質量分析法を開発

物質・材料研究機構(NIMS)は2016年7月、モバイル機器に実装可能な小型サイズで質量分析器を実現できる可能性がある新しい質量分析手法を開発したと発表した。 スマホで有毒ガスを検知できるセンサー材料

スマホで有毒ガスを検知できるセンサー材料

物質・材料研究機構(NIMS)は2016年7月7日、有毒ガスにさらされると導電性が大きく上昇するセンサー材料を開発したと発表した。NFC(近距離無線通信)タグの電子回路内に同センサー材料を組み込むと、スマートフォンで10ppmの有毒ガスを5秒で検知できるという。 オムロンがAI搭載センサーを発表、自動運転に適用へ

オムロンがAI搭載センサーを発表、自動運転に適用へ

オムロンは、顔画像センシングと時系列ディープラーニングを組み合わせた「ドライバー運転集中度センシング技術」を搭載したセンサーを発表した。2019〜2020年発売の自動車へ搭載を目指す。 呼気中のわずかなガスを検出する小型センサー

呼気中のわずかなガスを検出する小型センサー

富士通研究所は2016年4月18日、アンモニアなど生活習慣病のマーカー物質とされる特定のガス成分を呼気中から抽出できる小型の呼気センサーを開発した。