ニュース

名古屋大、カーボンナノベルトの合成に成功:「夢」の筒状炭素分子(2/2 ページ)

名古屋大学は、カーボンナノチューブの筒状構造を持つ炭素分子「カーボンナノベルト」の合成に初めて成功した。

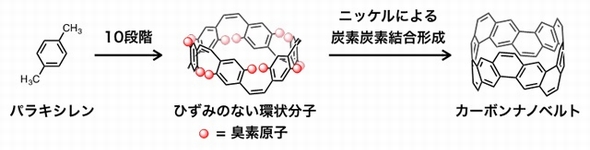

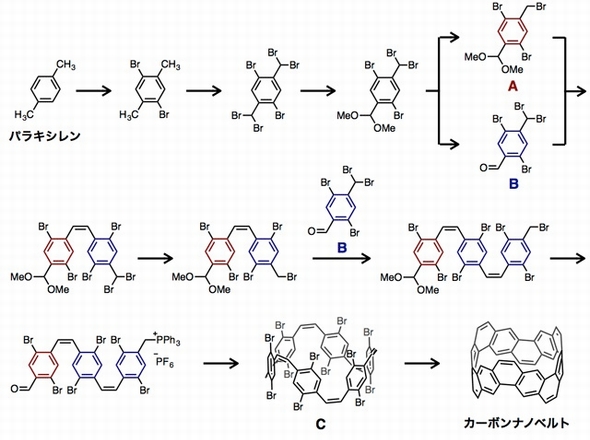

安価な炭素原料から、11段階で筒状炭素分子を生み出す

具体的には、炭素原料として用いたパラキシレンから合成した部品を、順番に結合させていく。これによって、ベンゼン環6個と架橋部位を持つ環状分子を合成した。この時、最終段階で筒状構造に結合する全ての炭素原子に、臭素原子(Br)が結合するよう設計した。反応を促進するためだ。そして、2つの近接した炭素臭素結合はニッケル錯体を用いて切り離し、1つの炭素炭素結合に変換した。この結果、11段階でカーボンナノベルトの合成に成功したという。

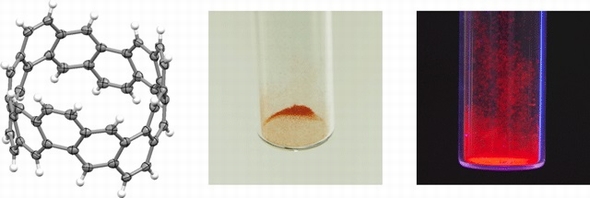

研究グループは、合成したカーボンナノベルトを詳細に分析した。X線による構造解析を行ったところ、カーボンナノチューブと同様の筒状構造を持つことが明らかとなった。可視光の吸収および蛍光の分析では、構造の剛直さや筒状構造全体を電子が通る性質を観測した。さらに、ラマン分光法による分析結果から、カーボンナノチューブに極めて近い性質を持つ分子であることが分かった。

合成に成功したカーボンナノベルトは、赤色蛍光を発する有機分子であり、発光材料や半導体材料として応用できる可能性がある。また、カーボンナノベルトをテンプレートにした製法で、単一構造のカーボンナノチューブを得ることができれば、軽量で柔軟な形状のディスプレイや消費電力が極めて小さい高集積CPU、高効率のバッテリーや太陽電池などへの応用が期待できるという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

「縮環チオフェン」を簡便かつ短工程で合成

「縮環チオフェン」を簡便かつ短工程で合成

名古屋大学の伊丹健一郎教授らによる研究グループは、有機半導体に欠かせない分子群である「縮環チオフェン」を簡便に、かつ短い工程で合成できる新反応を開発した。 共有結合性有機ナノチューブ、簡便な合成法開発

共有結合性有機ナノチューブ、簡便な合成法開発

名古屋大学の伊丹健一郎教授らによる研究グループは、カーボンナノチューブに類似した筒状の新しい有機ナノチューブを簡便に合成する方法を開発した。 二次電池のエネルギー密度に迫る単層CNTキャパシター

二次電池のエネルギー密度に迫る単層CNTキャパシター

スペースリンクが「nano tech 2017」に展示した単層カーボンナノチューブ(CNT)キャパシターは、エネルギー密度がニッケル水素電池や鉛蓄電池と同等(電極だけで比較)まで向上している。今後は、エネルギー密度を2〜3倍高め、リチウムイオン二次電池の置き換えができるような蓄電素子を目指して、開発を進める予定だ。 半導体単層CNT、塗布型で最高級の移動度を達成

半導体単層CNT、塗布型で最高級の移動度を達成

東レは、塗布型半導体単層カーボンナノチューブ(CNT)で世界最高レベルの移動度を達成した。一般的なアモルファスシリコンに比べて約80倍も高い移動度となる。 CNTをより安全で使いやすく、直径2mmの粒状に

CNTをより安全で使いやすく、直径2mmの粒状に

三菱商事が「nano tech 2017」で展示したカーボンナノチューブ(CNT)「Durobeads」は、直径が約2mmの粒状になっている。CNTを粒状にしたCNTパウダーは既にあるが、そうした従来品に比べて、粉じん飛散量が約700分の1と低いので、安全性が高く、より扱いやすいようになっている。 接着剤がいらないCNTシート、日本ケミコンが展示

接着剤がいらないCNTシート、日本ケミコンが展示

日本ケミコンは、「nano tech 2017 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議」(2017年2月15〜17日/東京ビッグサイト)で、カーボンナノチューブ(CNT)を用いたシートなどを紹介した。製品の低抵抗化と長寿命化に貢献するという。