ひずみの方向を検知する柔らかセンサーを開発:磁性体の磁化方向を活用

東京大学と村田製作所の研究チームは、磁性体の磁化方向を活用して「ひずみの方向」を検出することに成功した。

「磁気弾性効果」と「巨大磁気抵抗効果」に着目

東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻の太田進也大学院生と千葉大地准教授および、村田製作所の安藤陽シニアプリンシパルリサーチャーらによる研究チームは2018年2月9日、磁性体の磁化方向を活用して「ひずみの方向」を検出することに成功したと発表した。

一般的なひずみセンサーは、非磁性体を用い物体の変形を抵抗値で測定しその変化量により、ある方向に対して「ひずみの大きさ」を検出することができる。このため、物体の荷重や変異量、振動などの測定に用いられている。

これに対して研究チームは、「ひずみの向き」を電気的に検出するための研究を行った。これを実現するため、磁石に特有な性質である「磁気弾性効果」と、磁石の層と磁石ではない金属層を交互に積層した構造に、磁界を加えると電気抵抗が大きく変化する「巨大磁気抵抗効果」に着目した。

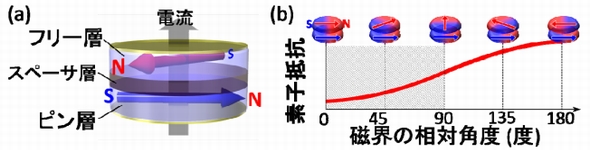

HDの読み出しヘッドに用いる磁界検出センサーや磁気抵抗メモリ(MRAM)には、磁石ではない層(スペーサー層)を、フリー層あるいはピン層と呼ばれる2つの金属層で挟み込んだ素子構造(スピンバルブ)が用いられている。フリー層は与える磁界が弱くても、磁化が磁界方向に追従する特性を持つ。ピン層は強い磁界を与えないと磁化方向は変化しない設計となっている。この構造では、フリー層とピン層における磁化の相対角度が180度に近いほど素子抵抗は大きくなるという。

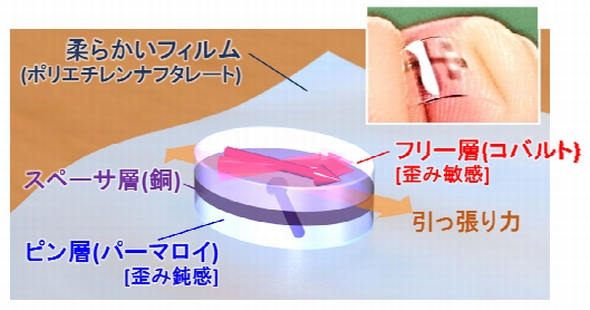

研究チームは今回、柔らかいポリエチレンナフタレートフィルム上に、コバルト層と鉄・ニッケルの合金(パーマロイ)層で、銅の層を挟み込んだ構造の巨大磁気抵抗素子を作製した。各層は数ナノメートルの厚みである。フリー層となるコバルト層は引っ張られた方向に磁化が向きやすい。ピン層となるパーマロイ層の磁化はひずみに対して鈍感な特性を持つという。

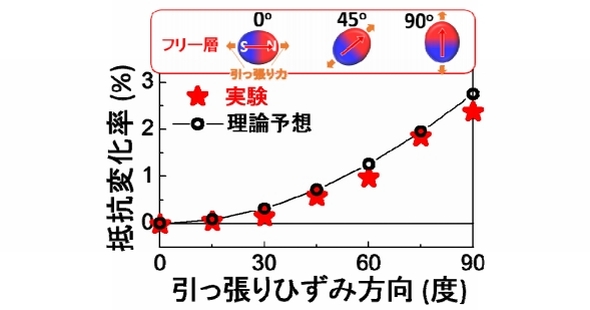

研究チームは、試作した巨大磁気抵抗素子の評価も行った。ピン層の磁化方向に対して、加えるひずみの方向を0度から90度まで変化させたところ、代表的なスピンバルブ素子と同様の抵抗変化を示した。シミュレーションで得られた理論値ともほぼ一致する値が得られた。

研究チームによれば、スピンバルブ構造は集積化が容易である。フレキシブル基板上にひずみ方向検出用スピンバルブを並べて作りこめば、場所によって異なる局所的なひずみの方向を可視化することができるという。今後は、トンネル磁気抵抗効果を利用して抵抗変化率のさらなる向上を目指し、センサーとしての感度を高めていく計画である。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

量子トンネルFETを酸化物半導体とSi系材料で実現

量子トンネルFETを酸化物半導体とSi系材料で実現

東京大学大学院工学研究科教授の高木信一氏らは2017年12月4日、極めて小さな電圧制御で動作可能な量子トンネル電界効果トランジスタを開発したと発表した。 「火を消す」有機電解液を開発――東大など

「火を消す」有機電解液を開発――東大など

東京大学と物質・材料研究機構(NIMS)らの研究グループは、消火機能を備えた高性能有機電解液を開発した。安全かつ高エネルギー密度を両立した新型二次電池の開発に弾みをつける。 東京大学ら、「ワイル磁性体」を初めて発見

東京大学ら、「ワイル磁性体」を初めて発見

東京大学物性研究所の黒田健太助教らによる研究グループは、反強磁性体マンガン化合物の内部で、「磁気ワイル粒子」を世界で初めて発見した。 東京大学、熱の波動性を用いて熱伝導を制御

東京大学、熱の波動性を用いて熱伝導を制御

東京大学生産技術研究所の野村政宏准教授らは、熱の波動性を利用して、熱伝導を制御できることを初めて実証した。【訂正あり】 反強磁性体で巨大な異常ネルンスト効果を発見

反強磁性体で巨大な異常ネルンスト効果を発見

東京大学らの研究グループは、反強磁性体マンガン合金で、自発的な巨大熱起電力効果が現れることを発見した。素子構造が比較的単純で、集積化により高出力を実現することも可能となる。 東京大学、固体中で特定方向への放熱に成功

東京大学、固体中で特定方向への放熱に成功

東京大学生産技術研究所の野村政宏准教授らは、固体中で熱流を一点に集中させる「集熱」に成功した。新たな熱制御方法として期待される。