グラフェン発光素子をシリコンチップ上に集積:変調速度は最大10GHz

慶應義塾大学理工学部物理情報工学科の牧英之准教授らは、シリコンチップ上で動作する高速なグラフェン発光素子を開発した。超小型の発光素子をシリコン上に集積した光通信用素子を実現することが可能となる。

グラフェン発光素子をアレイ化、保護膜で酸素反応を防止

慶應義塾大学理工学部物理情報工学科の牧英之准教授らは2018年3月、シリコンチップ上で動作する高速なグラフェン発光素子を開発したと発表した。

発光素子は、そのほとんどが化合物半導体を用いている。シリコン上に結晶成長させて直接回路を形成することが難しく、高密度化も容易ではない。また、光の強度変調に光変換器が必要などの理由から、高速にオン、オフが可能な光源をシリコンチップ上に集積することが困難であった。

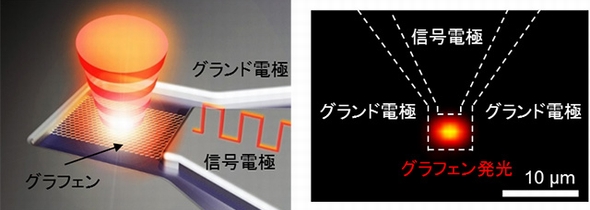

牧氏らは今回、九州大学グローバルイノベーションセンターの吾郷浩樹教授との共同研究により、グラフェンを材料として用い、シリコン上に直接形成することが可能な、超小型の発光素子を開発した。

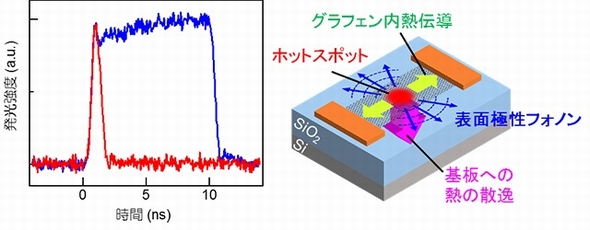

開発した発光素子は、通電加熱による黒体放射発光でありながら、最高で10GHz(応答時間100ピコ秒)と極めて速い変調が可能である。これまで報告されているグラフェン発光素子の変調速度は最高でも100kHz程度であった。また、従来の金属フィラメントによる黒体放射光源の応答速度(100Hz程度)に比べると、100万倍も速いことになる。

研究グループは、この高速変調がグラフェンデバイスにおける量子的な熱輸送によって発現していることを突き止めた。量子的な熱輸送は、グラフェンにおける伝導キャリアのエネルギーが、SiO2基板の表面極性フォノンに遠隔で受け渡され、そのフォノンが散乱されずに波として基板表面を伝搬する現象に支配されている。これは一般的な熱伝導とは異なるという。

さらに研究グループは、化学気相成長法(CVD法)によってガス状の分子(メタン)を化学反応させて、大面積のグラフェン膜を形成し、グラフェン発光素子をアレイ化することに成功した。また、グラフェン発光素子の表面に保護膜(キャップ層)を形成した。これにより、酸素と反応してグラフェンが損傷することを防ぎ、発光素子が大気中で動作できることを実証した。フォトレシーバーを用いた光通信の実験にも成功している。

開発したグラフェン発光素子は、光インターコネクトやシリコンフォトニクスなど、シリコンチップ上に集積した光デバイス用の光源に応用することができるとみられる。また、発光層が露出した横型の素子構造となっており、光を伝送するシリコン光導波路を発光層と直接接触させることも可能だという。電気信号を光信号に変換する光変調器は必要ない。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

銅に音波を注入してスピン流の生成に成功

銅に音波を注入してスピン流の生成に成功

慶應義塾大学と東北大学、日本原子力研究開発機構は2017年8月18日、銅に音波を注入することでスピン流を生み出すことに成功したと発表した。 半導体レーザーのカオス現象で強化学習を高速化

半導体レーザーのカオス現象で強化学習を高速化

情報通信研究機構(NICT)の成瀬誠主任研究員らによる研究グループは、半導体レーザーから生じるカオス現象を用い、「強化学習」を極めて高速に実現できることを実証した。 東北大学、量子ドットの発光強度を自在に制御

東北大学、量子ドットの発光強度を自在に制御

東北大学の蟹江澄志准教授らは、硫化カドニウム(CdS)量子ドットとデンドロンからなる「有機無機ハイブリッドデンドリマー」を開発した。このデンドロン修飾CdS量子ドットは、非対称性の高い液晶性立方晶構造を形成している。量子ドットの発光強度を自在に制御できることも分かった。 酸化マンガンをグラフェンで挟んだ負極材料開発

酸化マンガンをグラフェンで挟んだ負極材料開発

物質・材料研究機構(NIMS)の研究グループは、二次電池の高容量化と長寿命化の両立を可能とする酸化物/グラフェン複合材料を開発した。 二次元半導体、炭素+窒素+ホウ素で作る

二次元半導体、炭素+窒素+ホウ素で作る

電子材料として注目を集めるグラフェン。厚みが原子1つしかないため、微細化に役立つ材料だ。ところが、グラフェンには、半導体にならないという欠点がある。これを改善する研究成果が現れた。炭素と窒素、ホウ素を利用して、規則正しい構造を備えた平面状の半導体を合成できた。グラフェンへのドーピングなどでは得られなかった成果だ。 赤外光を可視光に、グラフェンの新特性が判明

赤外光を可視光に、グラフェンの新特性が判明

京都大学大学院理学研究科の研究チームが、炭素の単一原子層薄膜であるグラフェンを通じて赤外光を1桁波長の可視光に変換できることを発見した。楕円(だえん)偏光の赤外光を用ると、可視光への変換効率が最大になったという。