東工大、5G向け小型フェーズドアレイ無線チップを開発:スマホにも搭載可能な価格に

東京工業大学の岡田健一准教授らは、5G(第5世代移動通信)システムに向けた28GHz帯フェーズドアレイ無線機チップを開発した。シリコンCMOS技術で実現しており、安価に量産が可能となる。

東京工業大学工学院電気電子系の岡田健一准教授らは2018年6月、5G(第5世代移動通信)システムに向けた28GHz帯フェーズドアレイ無線機チップを開発したと発表した。安価に量産できるシリコンCMOS技術で実現しており、スマートフォンなどへの搭載も可能となる。

2020年に開催される東京五輪に向けて、5Gシステムの研究開発が進められている。特に、28GHz帯の周波数を利用することで、10Gビット/秒(bps)という極めて高速のデータ転送を目指している。このため、スマートフォンなどの端末機器にも実装可能な、小型で低価格の無線機開発が必須となる。しかも、5G向けは電波の利用効率を高めるため、ビームフォーミング技術に対応する必要がある。

新型LO移相器で従来の課題を解決

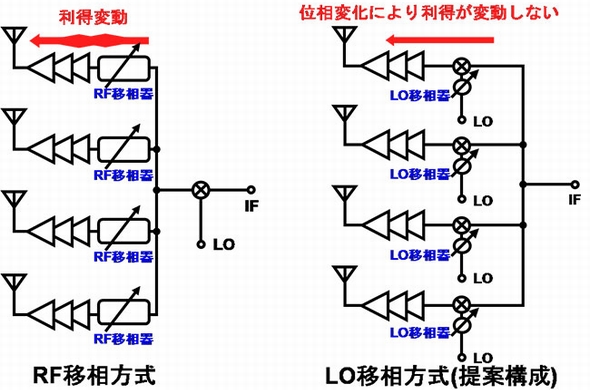

岡田氏らは今回、ビームフォーミングを実現するため、高周波帯で位相を制御する方式を採用した。デジタル信号処理による位相制御に比べて、回路規模と消費電力を小さくできるからだ。ところが、チップの特性と回路面積がトレードオフの関係にあり、従来のCMOS技術で10Gbpsのデータ伝送を可能にする商用チップの実用化は困難とみられていた。

さらに今回は、高周波帯で位相を制御する方式として、搬送波となる局部発振器(LO)の信号位相を変化させるLO移相器を用いた。高周波変調波自体の位相を変化させるRF移相方式に比べ、高い信号品質を維持でき、伝送速度も向上できる可能性が高いためだ。さらに、ポリフェーズフィルターと共振器を単一の増幅器として実現した。これにより、これまで課題となっていた回路の小型化にも成功した。バイアス電圧で共振周波数を調整することができることから、極めて小さく位相を制御することが可能だという。

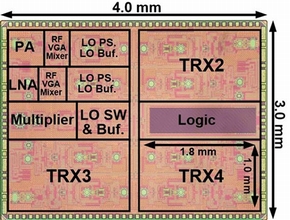

65nmシリコンCMOSプロセスを用いて試作したチップには、4系統の28GHz帯フェーズドアレイ無線機を搭載している。チップ面積は4×3mmと小さい。飽和出力電力は18dBmである。

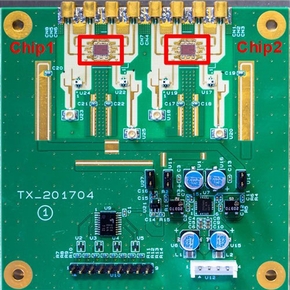

開発したチップを2個搭載した評価基板を作製し、伝送実験を行った。8個のアンテナを利用することができる。室内環境に2台のモジュールを向かい合わせて設置し、データ伝送試験を行った。5m離れたモジュール間で15Gbpsのデータ伝送に成功した。チップ当たりの消費電力は送信時が1.2W、受信時が0.6Wであった。

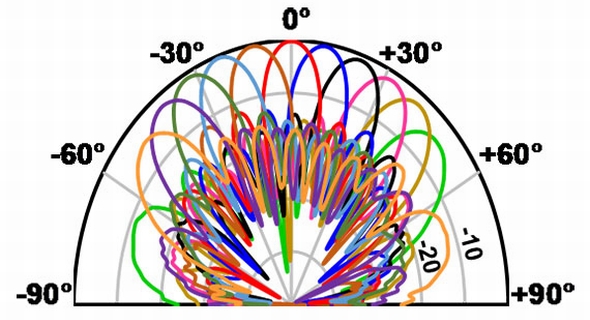

開発したLO移相器を用いて、各アンテナからの送受信タイミングをずらすと、±50度の範囲で電波の放射方向を精度0.1度で制御できることも確認した。0度方向での等価等方輻射電力(EIRP)は40dBmである。256素子のアンテナを用いると、データ伝送速度10Gbpsで15kmの距離まで通信が可能になるという。

東京工業大学は、スマートフォンや基地局装置用途に向けて、2020年ごろの実用化を目指す。39GHz帯や60、70GHz帯など、さらなる高周波への対応にも取り組む考えだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

新しいダイヤモンド量子発光体、東工大らが作製

新しいダイヤモンド量子発光体、東工大らが作製

東京工業大学工学院電気電子系の研究グループは、スズ(Sn)を導入したダイヤモンドを高温高圧環境で処理することにより、スズと空孔(V)が結びついた新しい発光源(SnVカラーセンター)を形成することに成功した。量子ネットワークへの応用に期待できるとする。 東工大、BLE受信機の消費電力を半分以下に

東工大、BLE受信機の消費電力を半分以下に

東京工業大学の研究グループは、消費電力が極めて小さいBLE(Bluetooth Low Energy)無線機の開発に成功した。これまでに報告されたBLE無線機に比べて、消費電力は半分以下だという。 5Gなどに対応、ルネサスが直接変調型LDを開発

5Gなどに対応、ルネサスが直接変調型LDを開発

ルネサス エレクトロニクスは、次世代移動通信やIoTネットワーク機器に向けた、直接変調型レーザーダイオード「RV2X6376A」シリーズを発表した。 新しい半導体の流れを作る、IoTと5G

新しい半導体の流れを作る、IoTと5G

新しい半導体の流れを作るとみられる「IoT&5G」。IHS Markitは中国が取り組む新たな戦略や、IoT(モノのインターネット)と自動車市場をめぐる半導体メーカーの取り組みなどを紹介した。 先端材料市場、車載向けや5Gが需要を押し上げ

先端材料市場、車載向けや5Gが需要を押し上げ

エレクトロニクス製品向け先端材料は、電動化や自動運転に向けた取り組みが本格化する車載システムや、5G(第5世代移動通信)、IoT(モノのインターネット)などによって、今後も市場拡大が続く見通しだ。 5Gはミリ波のパラダイムシフトになる

5Gはミリ波のパラダイムシフトになる

5G(第5世代移動通信)では、ミリ波帯の活用が鍵になる。ミリ波対応チップを開発する米Anokiwaveは、5Gは、ミリ波通信技術が民生機器に適用されるという点で、パラダイムシフトだと語る。