連載

光送受信器の構造と性能向上手法:福田昭のデバイス通信(160) imecが語る最新のシリコンフォトニクス技術(20)(2/2 ページ)

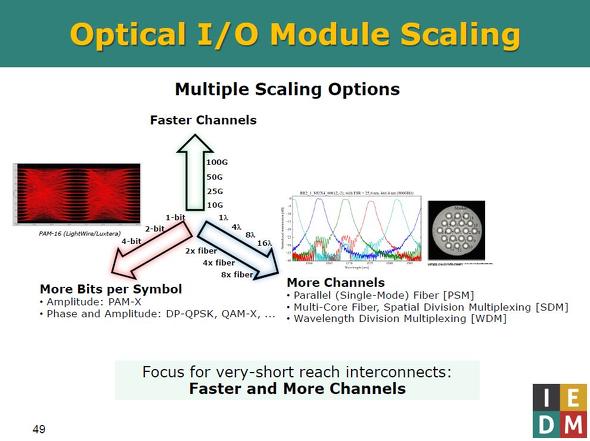

光送受信器の構造と性能向上(スケーリング)について解説する。性能向上の手法は主に、高速化、多値化、多チャンネル化の3つの方向性がある。

高速化、多値化、多チャンネル化で性能を向上

光送受信器の性能向上(スケーリング)手法には、主に3つの方向がある。1つは高速化だ。チャンネル当たりの転送速度そのものを高める。例えば、10Gbpsから25Gbps、50Gbpsへと転送速度を上げる。

もう1つは、多値化である。伝送シンボル当たりのビット数を増やすことで、実効的な伝送速度を高める。代表的な手法には、振幅を変調して4値を伝送する「PAM(Pulse Amplitude Modulation )-4」(4値パルス振幅変調)と、位相を変調して4値を伝送する「DP-QPSK(Dual Polarization Quadrature Phase Shift Keying)」(2重偏波直交位相遷移変調)がある。いずれもシンボル当たりで2ビットのデータを伝送する。

3つ目は、多チャンネル化である。伝送チャンネルの数を増やすことで、実効的な伝送速度を高める。例えば光ファイバーの本数を増やす。光ファイバーは1本のままで、ファイバー内部のコア(光の通路)を増やすという手法もある。あるいは、波長の異なる複数の光によって信号を伝送する。

これら3つの手法を組み合わせることで、伝送速度をさらに高めることができる。

光送受信器(光トランシーバー)の性能向上(スケーリング)手法。チャンネル当たりの転送速度を高める(上方向の矢印)、シンボル当たりのビット数を増やす(左下方向の矢印)、伝送チャンネルの数を増やす(右下方向の矢印)、という3つの手法がある。出典:imec(クリックで拡大)

(次回に続く)

⇒「福田昭のデバイス通信」連載バックナンバー一覧

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

半導体レーザーとシリコン光導波路を接続する技術(前編)

半導体レーザーとシリコン光導波路を接続する技術(前編)

今回は、光源となる半導体レーザーとシリコン光導波路を結合する技術を解説する。 光ファイバーとシリコン光導波路を結合する技術

光ファイバーとシリコン光導波路を結合する技術

今回は、光ファイバーとシリコン光導波路を結合する技術を解説する。 情報社会の大いなる“裏方”、光伝送技術

情報社会の大いなる“裏方”、光伝送技術

地球上に、網の目のごとく張り巡らされている光ファイバーネットワークなど、光通信は、われわれの生活に身近な技術である。だが、専門外の技術者にとっては「難しそうで近寄りがたい分野」だと思われているようだ。この連載では、おさえておきたい光伝送技術の基礎と現在のトレンドを分かりやすく解説していく。 データセンターを支える光伝送技術 〜エンタープライズデータセンター編

データセンターを支える光伝送技術 〜エンタープライズデータセンター編

現代において、最も重要な社会インフラの一つともいえるのがデータセンターだ。データセンターには光伝送技術が欠かせない。今回は、データセンターに使われる光伝送技術について、エンタープライズデータセンターやハイパースケールデータセンターを取り上げて、解説していく。 ベールを脱いだ「ポスト京」CPU、アーキと性能を見る

ベールを脱いだ「ポスト京」CPU、アーキと性能を見る

富士通は2018年8月22日、ポスト「京」に搭載するCPUの詳細を公開した。同社は、LSIに関するシンポジウム「Hot Chips 30」(2018年8月19日〜21日、米国カリフォルニア州シリコンバレー)で、同チップに関する講演を行っている。本稿では、公開された講演資料から読み取れるアーキテクチャや性能を紹介する。 埋め込みMRAMのメモリセルと製造プロセス

埋め込みMRAMのメモリセルと製造プロセス

今回は、ロジックへの埋め込みに向けたMRAMのメモリセルと製造プロセスについて解説する。