EV開発の“静かな”戦い、日中の学生が切磋琢磨:学生フォーミュラ2018レポート(2/2 ページ)

「第16回 全日本 学生フォーミュラ大会」(以下、学生フォーミュラ)が2018年9月4〜8日にかけて開催された。今回の第16回大会では、EVクラスに日本10チーム、海外7チームの計17チームがエントリー。EVクラス1位の座を懸け、名古屋大学とTongji Universityがし烈な争いを繰り広げていた。

名古屋大学がこだわったTCS、回生ブレーキ技術

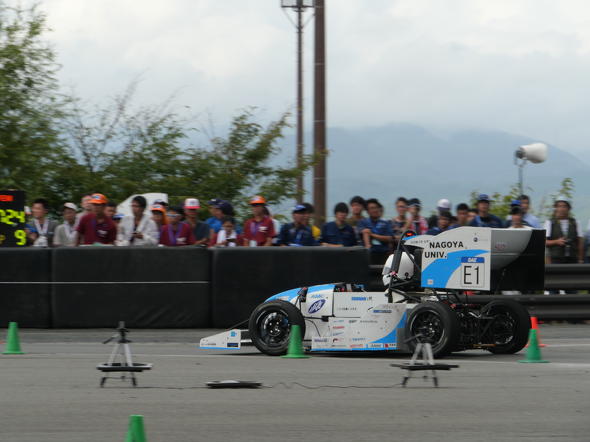

名古屋大学の2018年マシン“FEM-15”では、「『アマチュアレーサーにもレースカーの速さを楽しむことができる』ことが車両開発のコンセプト」(チームメンバー)とした。

そのため、シャシー面では優れた定常特性と過渡特性の実現を目指し、ヨー慣性モーメントの低減とエアロパッケージの開発を行った。また、パワートレイン面では、トラクションコントロールシステムと回生ブレーキのアルゴリズム開発、チューニングに注力。「パワートレイン制御が一番の強み」(同氏)だとする。

トラクションコントロールとは、発進時などに駆動輪の空転を抑制し車両が最も加速するようにエンジンまたはモーターの出力を制御する機能。FEM-15のTCSは、前後ホイールの輪速差をセンサーで検知し、モーターのトルク指令値を同チームスポンサーのdSpaceが提供するECUプロトタイピングシステム「MicroAutoBox II」で制御する。

トルク指令値は、「目標スリップ率と現状の実スリップ率の偏差を用いた比例制御によって計算する。ここで必要となる比例ゲインは(動的審査の1種目で加速性能を競う)アクセラレーションのシミュレーションをによって決定する」(同氏)という。このシミュレーションについては「伝達関数の集まりで微分方程式を解くもの」とイメージを説明した。

また、回生ブレーキは「われわれは協調回生ブレーキと呼んでいるが、ブレーキ要求に対して機械ブレーキと回生量を協調してコントロールする。ブレーキ油圧を計測して後輪に発生させるトルクを制御させる技術」(同氏)だ。この技術の開発では「ブレーキフィーリングに影響を及ぼさないよう、回生量をどのようにコントロールするかといった点で苦労した」と振り返った。

大会結果は……

大会審査は、「プレゼンテーション」「コスト」「デザイン(設計)」の3種目からなる静的審査と、「アクセラレーション」「スキッドパッド」「オートクロス」「エンデュアランス」「効率」の5種目からなる動的審査の合計点で決定される。

台風の影響により静的審査は1日順延してからのスタートとなり、大会2日目と3日目にわたって開催された。名古屋大学は静的審査を合計250.37点を獲得したが、対抗馬のTongji Universityは合計209.31点。Tongji Universityはコスト審査で大きく水をあけられた結果となった。

動的審査1競技目のアクセラレーションでは、名古屋大学がEVクラス1位、総合でも3位と好結果を残し90.81点を獲得。その一方で、Tongji Universityはレギュレーションで定められた「バッテリーからの最大電力は、100ミリ秒を超えて連続的に80kWより多く使わない」ことに、150ミリ秒の超過で違反し失格となってしまった。

8の字コースを走るスキッドパッドでは、Tongji Universityが先行し39.43点を獲得。名古屋大学は34.49点となった。直線、ターン、シケインなど複合コースを走る「オートクロス」では名古屋大学が95.22点、Tongji Universityが95.14点とわずかな差の勝負となった。

大会最後に実施される競技であるエンデュアランスは、オートクロスと同じコースを約20km走行し、そのタイムを競い合う。エンデュアランスで消費したエネルギー量が「効率」で評価される仕組みだ。両大学の出走時は雨で降っており、路面にも水たまりができるなど悪いコンディションでの最終決戦となった。このエンデュアランスと効率の合計点では、名古屋大学が305.62点、Tongji Universityが334.57点と、Tongji Universityに軍配が上がった。

エンデュアランス完走直後には、名古屋大学のチームメンバーやOBなど関係者が喜びを分かち合っていた。チームは「(降雨や路面状況など)悪いコンディションの中ではベストの結果。おそらく最終結果でもEVクラス1位を狙えるだろう」と話す。

その読みの通り、最終結果では名古屋大学が776.51点、そしてTongji Universityが678.45点を獲得し、第16回大会のEVクラス第1位は名古屋大学となった。同大学は総合順位でも第3位に入賞している。Tongji UniversityはEVクラス第2位で、総合順位は第10位。アクセラレーションの失格が最終結果に響いた形だが、“中国からやってきた実力者”に強いインパクトを受けた大会となったことは間違いないだろう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

EV開発から学生は何を得るか――知識、経験、そして

EV開発から学生は何を得るか――知識、経験、そして

「全日本 学生フォーミュラ大会」(以下、学生フォーミュラ)というイベントはご存じだろうか。自動車技術会が主催するこのイベントは、その名が示す通り18歳以上の学生が自らの手で構想、設計、製作したフォーミュラカーの“完成度”を競い合う、モノづくりのコンペティションだ。 インドのEVメーカー、Mahindraのピットを訪ねる

インドのEVメーカー、Mahindraのピットを訪ねる

2017年12月2〜3日に香港で開幕した「FIA フォーミュラE選手権」シーズン4。ルネサス エレクトロニクスがスポンサーを務めるインドのマヒンドラ・レーシング・フォーミュラEチームのピットを訪れた。 台湾のEV戦略、PCでの“成功の法則”は通用するのか

台湾のEV戦略、PCでの“成功の法則”は通用するのか

PCや携帯電話機で、広大なサプライチェーンを築き上げた台湾。これらのコンシューマー分野で築いた成功基盤を、自動車業界にも適用しようとしている。 日産リーフ、自動駐車機能をルネサスSoCで実現

日産リーフ、自動駐車機能をルネサスSoCで実現

日産自動車は、新型EV「リーフ」に搭載した自動駐車機能を実現するために、ルネサス エレクトロニクス製のSoCとマイコンを採用した。 インドEVメーカーと技術提携したルネサスの狙い

インドEVメーカーと技術提携したルネサスの狙い

インドの電気自動車(EV)メーカーMahindra & Mahindraのマヒンドラ・レーシング・フォーミュラEチームと技術提携を発表したルネサス エレクトロニクス。世界的には、まだ名を知られていないインドのメーカーと提携した狙いはどこにあるのか。 EVモーター制御の専用回路を開発、CPU負荷軽減

EVモーター制御の専用回路を開発、CPU負荷軽減

ルネサス エレクトロニクスは、車載用マイコン向けのモーター制御専用回路技術「IMTS(Intelligent Motor Timer System)」を開発した。フィールド指向制御演算の処理を高速で実行し、CPUの負荷も大幅に軽減することができる。