アルツハイマーの解明目指す、脳組織チップの開発へ:ベルギーのチームが資金調達

ベルギーの研究者らは、FacebookのMark Zuckerberg氏ならびに同士のパートナーであるPriscilla Chan氏が主導する慈善団体「Chan Zuckerberg Initiative(CZI)」から、パーキンソン病のメカニズムを研究するための新たなチップの開発に投じる105万米ドルの資金を調達した。

ベルギーの研究者らは、FacebookのMark Zuckerberg氏ならびに同士のパートナーであるPriscilla Chan氏が主導する慈善団体「Chan Zuckerberg Initiative(CZI)」から、パーキンソン病のメカニズムを研究するための新たなチップの開発に投じる105万米ドルの資金を調達した。

今回の投資は、CZIが5195万米ドルを投じて実施するプログラム「Neurodegeneration Challenge Network」の一環として行われたものである。生物医学研究の幅広い分野の実験科学者に加え、計算生物学者や医師を集結させ、神経変性疾患の根本原因を解明することを狙う。ベルギーの研究チームを率いるのは、VIB-KU Leuvenの教授であるPatrik Verstreken氏の他、臨床の専門家でUZ Leuvenに所属するWim Vandenberghe教授、神経形態学エンジニアであるimecのDries Braeken氏である。

アルツハイマー病、パーキンソン病、ハンチントン病、ALS(筋萎縮性側索硬化症)などの神経変性疾患は、世界中に数百万人もの患者が存在する。これらの疾患のほとんどは、原因がほんの一部しか解明しておらず、効果的な回復法はおろか、対処法も見つかっていないのが現状だ。

アルツハイマー病だけでも、65歳以上の米国人における死因の第5位となっている。アルツハイマーとそれに伴う認知症を患う人の数は、現在は500万人だが、2060年にはその約3倍の1400万人に達すると予測されている。

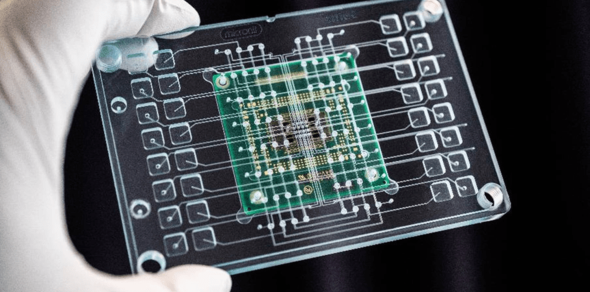

ベルギーの研究チームは、パーキンソン病のメカニズムを研究するために新たなチップを開発することを計画している。

Braeken氏は「われわれは、多電極アレイチップ上に、パーキンソン病に関連があるとされる、ヒトのニューロンの局所回路を生成する。このチップは、健康な人々とパーキンソン病患者から広範に収集した細胞の、神経回路間の電気生理学的な変化を測定するために用いられる」と説明する。

Verstreken氏は、脳組織のほんの一部をチップ上に“プリント”することで、研究者らが患者と健康な人の両方から採取した脳組織にアクセスできるようにすることを目指すと述べた。この技術は、病気の進行をトラッキングすることなどに使われる予定だ。Vandenberghe氏は、同技術の潜在的なメリットを予想をはるかに超えるだろうとみている。

Vandenberghe氏は「われわれはパーキンソン病患者から採取した組織を用いてこのチップを開発するが、同じ技術を用いて、ハンチントン病など他の神経変性疾患向けの、よりよいモデルを作り出すこともできる」と述べた。

【翻訳:青山麻由子、編集:EE Times Japan】

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

とがった物体もつかめる、タフなロボットハンド

とがった物体もつかめる、タフなロボットハンド

東北大学の研究グループは、刃物やがれきなどの物体をつかむことができるタフなロボットハンドを開発した。 MRセンサーで心臓活動の測定に初めて成功、TDK

MRセンサーで心臓活動の測定に初めて成功、TDK

TDKは、高感度磁気抵抗(MR)素子による心臓の磁場分布の測定に成功したと発表した。超伝導量子干渉素子(SQUID)センサーを用いた測定よりも、より手軽な心臓疾患の診断が可能になるという。 半導体チップ上に“人工心臓”を作る――iPS細胞を利用

半導体チップ上に“人工心臓”を作る――iPS細胞を利用

米国の大学が、iPS細胞(人工多能性幹細胞)を使って、半導体チップ上に人工の心臓を作ることに成功したという。他の人工臓器をチップ上に形成し、マイクロ流路で接続すれば、薬剤が各臓器に与える影響などを研究できる可能性がある。 細胞の“ゆらぎ”を利用すれば超省エネマシンができる!? ――CiNetの研究開発

細胞の“ゆらぎ”を利用すれば超省エネマシンができる!? ――CiNetの研究開発

生体が超省エネで活動できる理由は、細胞の“ゆらぎ”にあるという。ゆらぎを応用すれば、非常に低い消費電力で稼働するシステムを実現できるかもしれない。脳情報通信融合研究センター(CiNet)の柳田敏雄氏が、「NICTオープンハウス2014」の特別講演で語った。 AIチップの半導体業界への影響

AIチップの半導体業界への影響

「AIはなぜ必要になっているのか?」「いつからどれくらいの規模で市場が立ち上がるのか?」は一切報道されない。ここではこの2つの疑問についてIHSの見方を説明していきたい。 AIチップの過去・現在・未来

AIチップの過去・現在・未来

人工知能(AI)技術の発端を理解するために、今日に至るまでのその進化の過程を時系列に沿って見ていきます。また、AIチップの現状を踏まえ、先進運転支援システム(ADAS)や自動運転車の実現によって私たちの日々の生活を大きく変えるには、AIチップに何が必要なのかを考えていきます。