インテル、第2世代の「Xeon SP」提供を開始:推論のスループットは28倍に向上

インテルは2019年4月9日、インテリジェント・エッジからクラウド、人工知能(AI)、第5世代移動通信(5G)に広がる高いコンピューティング能力を必要とする処理に最適化された「第2世代インテル Xeon スケーラブル・プロセッサ」や、「インテル Optane DC パーシステント・メモリ」などの新製品の提供を同日から開始したと、発表した。

Intelの日本法人インテルは2019年4月9日、都内で記者会見を開催し、クラウド、人工知能(AI)、第5世代移動通信(5G)のアプリケーションで求められる高いコンピューティング能力を必要とする処理に最適化された「第2世代インテル Xeon スケーラブル・プロセッサ(以下、第2世代Xeon SP)」や、「インテル Optane DC パーシステント・メモリ」などの新製品の提供を同日から開始したと、発表した。

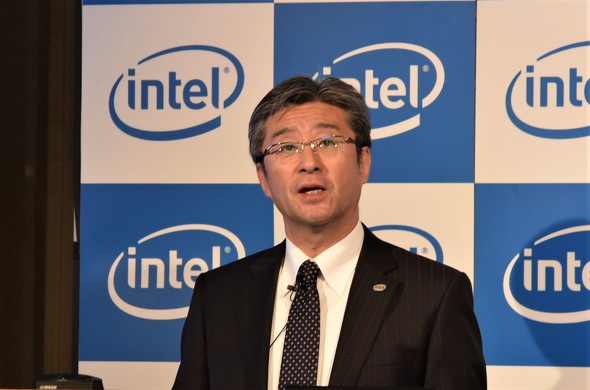

インテルの社長を務める鈴木国正氏は、「Cisco Systemsが発表した、国別における2022年までのデータ通信量の増加予測によると、日本はインド、中国に次いで3位。日本では、デジタルトランスフォーメーションを含め、データ変革の時代が確実にやってくる」と述べ、データ量の爆発的な増加に伴い、それらのデータを処理する高性能コンピューティングの必要性を強調した。

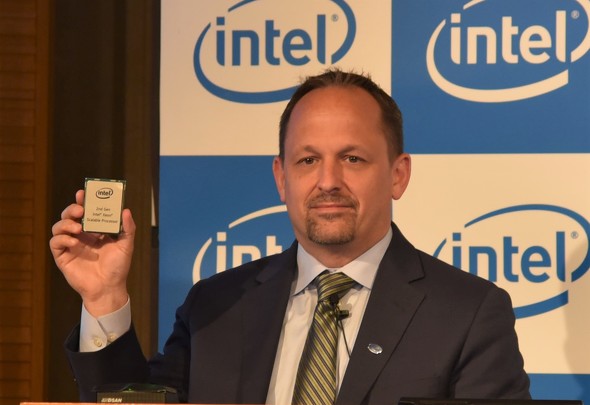

説明会に登壇したIntelの副社長でクラウド・プラットフォーム&テクノロジー事業部の事業部長を務めるJason L. Grebe氏は、「AIや5Gなどのトレンドによってコンピュータの性能に対する要求は増加した。今後もこれまで同様に加速していくだろう。こうしたニーズに対応できるよう、製品全体のポートフォリオを拡充していく」と説明した。

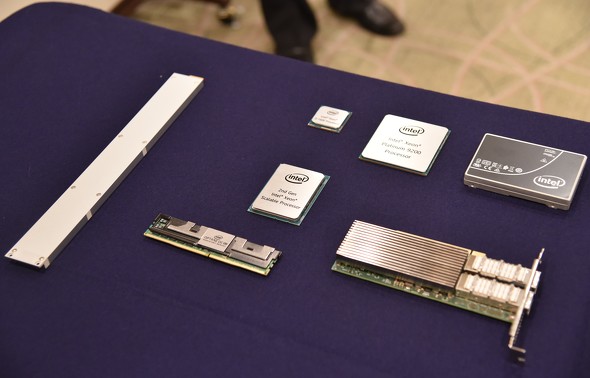

第2世代Xeon SPは、50を超える標準製品と数十種類のカスタム製品を用意。ソケットあたりのコア数は最大で56コア、ソケットあたりのメモリ数は、「Optane DC パーシステント・メモリ」と組み合わせることで4.5Tバイト以上となっている。ソケット数は最大8基で、前世代の3倍である最大36Tバイトのメモリ容量を実現した。

また、データセンター、エンタープライズ、インテリジェント・エッジ・コンピューティング環境で画像認識、オブジェクト検出、画像セグメンテーションといった機械学習の推論ワークロードを高速化できるように最適化された「インテル・ディープラーニング・ブースト(DLブースト)」も実装。これにより、推論のスループットは、2017年の「Xeon Platinum 8100」と比較し、14倍に向上した。

さらに最上位の「Xeon Platinum 9200」においては、Xeon Platnum 8100と比較すると、28倍以上、向上するという。また、「Open VINO」などの拡張ツールを利用して、容易に開発、導入を進めることが可能だ。Grebe氏は、「さまざまな推論ワークロードに対応しており、どんな企業にも確実に活用してもらえると確信している」と話した。

Optane DCパーシステント・メモリは、8ソケット・システムの場合、36Tバイトの利用が可能で、広い帯域幅を実現している。DRAMより安価かつ大容量であり、Grebe氏は「メモリビジネスの経済性の構造を大きく変えることになる。素晴らしいテクノロジーの可能性が開かれていくだろう」と話した。

説明会では、デュアルポート機能によって障害時やサービス動作時、アップグレード時にも継続的にデータにアクセスできるというデータ経路の助長性を確保したSSD「Optane SSD DC D4800X」や、64層QLC技術(4ビット/セル)を採用することで、安価かつ1Uあたり1Pバイトという大容量を実現したSSD「D5-P4326」も紹介された他、消費電力やスペースが限られるエッジデバイス向けの「インテル Xeon D-1600 プロセッサ」の提供開始についても発表された。

Xeon Platinum 9200を搭載したシステムは、2019年上半期に出荷を開始する予定。2019年第3四半期にはNIC(Network Interface Card)の新製品「Ethernet 800シリーズ」の生産も開始する他、2019年後半にはFPGAの新製品「Agilex FPGAファミリー」のサンプル出荷も始めるという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

AMDは、Intel CPU不足の解消後が正念場

AMDは、Intel CPU不足の解消後が正念場

ある市場観測筋によると、IntelのPCプロセッサの供給不足が続いていることにより、AMDに新たな扉が開かれ、これまで長期にわたりライバル同士だった両社は、2019年後半に向けて戦いを繰り広げるべく、準備を整えつつあるという。 1280基のGPUを搭載した「RTX」サーバなどをNVIDIAが発表

1280基のGPUを搭載した「RTX」サーバなどをNVIDIAが発表

NVIDIAが米国カリフォルニア州サンノゼで開催した年次イベント「GTC」の基調講演では、NVIDIAが2018年秋に発表した最新プロセッサ向けの新たなシステムやソフトウェアが取り上げられた。一方で、期待されていた7nm GPUについての発表は行われなかった。 マイコンじゃない「STM32」、Cortex-A搭載のプロセッサ

マイコンじゃない「STM32」、Cortex-A搭載のプロセッサ

STMicroelectronicsはドイツ・ニュルンベルクで開催された組み込み技術の展示会「embedded world 2019」(2019年2月26〜28日)で、同年2月21日に発表したばかりのマルチコアMPU「STM32MP1」のデモを展示した。 車載向けSoC、高速かつ低電力で深層学習を実行

車載向けSoC、高速かつ低電力で深層学習を実行

東芝デバイス&ストレージは、深層学習を用いた画像認識を高速かつ低消費電力で実行できる車載向けSoCを開発した。 新興企業Syntiant、オーディオ用AIチップを発表

新興企業Syntiant、オーディオ用AIチップを発表

新興企業Syntiantは、オーディオタスクに向けた低消費電力のニューラルネットワークアクセラレータ「NDP100」と「NDP101」を発表した。PIM(Processor In Memory)を適用したという。NDP100/同101は、200μW未満の低い消費電力でサウンドパターンを検出できるため、幅広い種類のデバイス上でスピーチインタフェースを実現することが可能だ。 TSN対応の車載通信向けブリッジIC、1Gbpsを維持

TSN対応の車載通信向けブリッジIC、1Gbpsを維持

東芝の欧州現地法人であるToshiba Electronics Europeは、ドイツ・ニュルンベルクで開催中の組み込み技術の展示会「embedded world 2019」(2019年2月26〜28日)で、Ethernet AVB(Audio Video Bridge)とTSNに対応する、車載情報通信システム向けのブリッジICを展示した。