東京大学、二次電池の寿命を延ばす電極材料発見:充電中に構造を自己修復

東京大学は、電池の電極材料において充電中にその構造が自己修復される現象を発見した。新たな電極材料を用いることで、二次電池の長寿命化が可能となる。

イオンと空孔が強く引き合う「クーロン引力」

東京大学大学院工学系研究科の山田淳夫教授、大久保將史准教授、西村真一主任研究員らの研究グループは2019年5月、電池の電極材料において充電中にその構造が自己修復される現象を発見したと発表した。新たな電極材料を用いると、二次電池の長寿命化が可能となる。

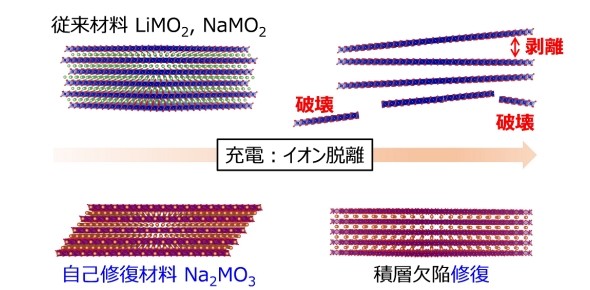

二次電池は、電極材料からイオンが脱離をすることで電力を蓄える仕組みである。ところが、LiCoO2など一般的に用いられる電極材料では、多くのイオンが脱離をすると空孔が形成され、構造が不安定となって性能が大幅に低下する。この結果、電池の寿命が短くなっていた。

そこで研究グループは、電極材料として「Na2MO3」(今回はM=Ru)を用いた。この材料を用いて充電(Naイオンの脱離)を行うと、積層欠陥と呼ばれる構造の乱れが徐々に消失した。満充電になると構造の乱れはなくなり、自己修復されていることを発見した。

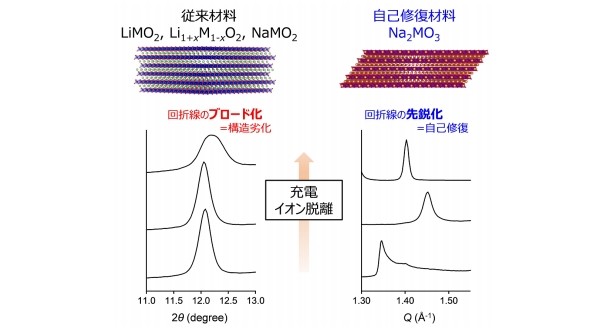

実験ではまず、充電を始める前に層状構造をした「Na2RuO3」の状態についてX線回析線を測定した。この状態では、ブロード化した回析線となり積層構造に大きな乱れ(積層欠陥)が存在していることが分かった。

その後、充電を行っていくと回析線は徐々に鋭くなり、積層の乱れが自発的に消失することが分かった。充電と放電を長い期間、繰り返し行った場合でも、自発的な自己修復が生じ、ほとんど性能が劣化しないことを確認した。

これらは新たな現象であり、従来の電極材料で生じる状況とは全く異なるという。研究グループは放射光X線回折を用い、充電過程における構造変化をさらに詳しく調べた。この結果、自己修復現象にはNaイオンが脱離した後に生じる空孔と、構造中に残存するNaイオンとの間で生じる「強いクーロン引力」が大きな役割を果たしていることを突き止めた。つまり、イオンと空孔が強く引き合うことによって、乱れのない構造に自己修復されることが分かった。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

ナノ空間に閉じ込めた水が「負の誘電率」を持つ

ナノ空間に閉じ込めた水が「負の誘電率」を持つ

東京大学の山田淳夫教授らによる研究グループは、MXene(マキシン)と呼ぶ層状化合物の層間ナノ空間に閉じ込められた、リチウムイオンと結合している水分子が、「負の誘電率」という特性を持つことを発見した。高エネルギー密度の電気二重層キャパシター(EDLC)の開発につながる可能性が高い。 既存装置で、厚み5μmのセンサーを切り離し可能

既存装置で、厚み5μmのセンサーを切り離し可能

東京大学と産業技術総合研究所(産総研)の研究グループは、半導体工場にある既存の製造装置を用いて、極めて薄い半導体ひずみセンサーチップを基板から個別に切り離し、電子回路上に実装する技術を開発した。 東大と名古屋大、軌道弾性効果を実証

東大と名古屋大、軌道弾性効果を実証

東京大学と名古屋大学の研究チームは、磁性多層膜がひずむことで磁気異方性が変化する磁気弾性効果において、軌道角運動量が重要になることを見いだした。 NECと東大、カメラで高速かつ高精度に物体認識

NECと東大、カメラで高速かつ高精度に物体認識

NECと東京大学の研究グループは共同で、「高速カメラ物体認識技術」を開発した。撮影した大量の画像データから、不具合のある製品などを高速かつ高精度に判別することができる。 高出力全固体電池の超高速充放電、東工大らが実証成功

高出力全固体電池の超高速充放電、東工大らが実証成功

東京工業大学などの研究グループは2018年8月6日、高出力型の全固体リチウムイオン電池で極めて低い界面抵抗を実現し、超高速充放電の実証に成功したと発表した。 リコー、リチウムイオン二次電池を印刷で製造

リコー、リチウムイオン二次電池を印刷で製造

リコーは、「nano tech 2019」で、インクジェット技術を用いてリチウムイオン二次電池を製造する技術などを紹介した。ウェアラブルデバイスなどに向けて自由な形状の電池を製造することができる。