通信ネットワークの塊となる未来の自動車(後編):福田昭のデバイス通信(200) 2019年度版実装技術ロードマップ(11)

ロードマップ第2章「注目される市場と電子機器群」から、3番目の大テーマである「モビリティー」の概要を説明している。今回は、前回に引き続き「コネクティッド化」に関する部分について紹介する。

クルマが双方向で物や人とつながる

電子情報技術産業協会(JEITA)が発行した「2019年度版 実装技術ロードマップ」に関する完成報告会(2019年6月4日に東京で開催)と同ロードマップの概要をシリーズでご報告している。今回はその第10回である。前回は、ロードマップ本体の第2章第4節に当たる「モビリティー」から、「2.4.3 コネクティッド化」の前半概要をご説明した。今回は、同じく「2.4.3 コネクティッド化」の後半概要をご紹介する。

第2章第4節「モビリティー」の目次(完成報告会の講演スライド)。「2.4.1 はじめに」から「2.4.6 エンジンルーム内に搭載される電子機器ユニット」までの6つの項目によって構成される。前回と今回では「2.4.3 コネクティッド化」の概要を説明している。出典:JEITA

「Connected(コネクティッド化)」とは、自動車が双方向でさまざまな物や人につながるとともに、車両の状態や周囲の道路状況などのデータをセンサーによって取得し、ネットワークを介してデータを収集して分析することにより、新しい価値を生み出す動きを指す。前々回で説明した自動運転化も、コネクティッド化がもたらす新しい価値の1つだと言える。

コネクティッド化の主な用途

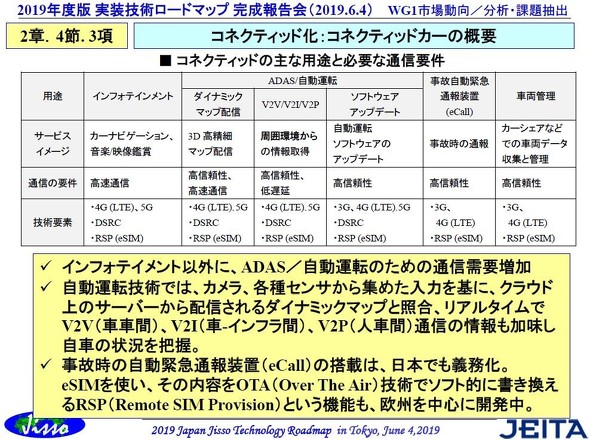

前回で説明したように、自動車は現在でも数多くの有線通信技術と無線通信技術を使用している。しかも、利用する通信方式はさらに増える傾向にある。これを主な用途別に見ていくと、「インフォテインメント」、「ADAS/自動運転」、「事故自動緊急通報装置(eCall)」、「車両管理」に分けられる。技術要素には、4G(LTE)携帯通信、5G携帯通信、狭域通信(DSRC:Dedicated Short Range Communication)、RSP(Remote SIM Provision)などがある。

「インフォテインメント」は、カーナビゲーションや音楽鑑賞、映画鑑賞などのサービスを扱う。高速の通信方式を必要とする。

「ADAS(Advanced Driver-Assistance Systems)/自動運転」への応用は、さらに3つに分けられる。「ダイナミックマップ配信」と「V2V/V2I/V2P」、「ソフトウェアアップデート」である。「ダイナミックマップ配信」は、通信回線経由で3次元高精細地図(ダイナミックマップ)を自動運転向けに配信する。地図データに、渋滞情報、通行規制情報などの動的(ダイナミックな)情報を組み合わせるのが特徴だ。このダイナミックマップは運転者ではなく、自動運転システムが利用する。例えばカメラやレーダー、センサーなどが集めたデータとダイナミックマップを照合することで、道路認識の精度を高める。高速・高信頼の通信方式を必要とする。

「V2V(車車間通信:Vehicle to Vehicle)/V2I(路車間通信:Vehicle to roadside Infrastructure)/V2P(人車間通信:Vehicle to Pedestrian)」は、車両の置かれている状況を把握するために使われる。高速で低遅延の通信方式を必要とする。「ソフトウェアアップデート」は、自動運転ソフトウェアのアップデートである。高信頼の通信方式を必要とする。

「事故自動緊急通報装置(eCall)」は、交通事故が発生したときにエアバッグが展開したことを検知し、自動的に事故の発生と発生位置を通報するシステムである。欧州と日本で義務付けが決定している。高信頼の通信方式を必要とする。

「車両管理」は、カーシェアリングやライドシェアリングなどで各車両がセンサーのデータを収集して車両を適正な状態に管理する。高信頼の通信方式を必要とする。

このほかロードマップでは、世界の各地域や各国、各企業におけるコネクティッド化への取り組み、車外通信技術や車内通信技術の動向などを記述している。ロードマップはこちらで購入できる。

(次回に続く)

⇒「福田昭のデバイス通信」連載バックナンバー一覧

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

通信ネットワークの塊となる未来の自動車(前編)

通信ネットワークの塊となる未来の自動車(前編)

ロードマップ第2章「注目される市場と電子機器群」から、3番目の大テーマである「モビリティー」の概要を説明している。今回は「コネクティッド化」に関する部分の概要を説明する。 未来のモビリティーを支える自動運転システム

未来のモビリティーを支える自動運転システム

前回に続き、ロードマップ第2章「注目される市場と電子機器群」から、3番目の大テーマである「モビリティー」の概要を説明する。今回は、特に「レベル3」の自動運転を提供するECU(電子制御ユニット)と、それに搭載される半導体チップに焦点を当てたい。 100年に1度の大変革期を迎えたモビリティー産業

100年に1度の大変革期を迎えたモビリティー産業

今回から、第2章「注目される市場と電子機器群」で3番目の大テーマとなる「モビリティー」を紹介していく。2019年版のロードマップでは、「自動運転化」「コネクティッド化」「電動化」という3つのワードが含まれていることが、2015年版や2017年版とは大きく異なる点だ。 自動運転車の“誇大広告”は、やめよう

自動運転車の“誇大広告”は、やめよう

今こそ、自動運転車について率直な議論を行うべき時ではないだろうか。最近の予測では、どのメーカーも2025年まで、自動運転車への投資に対する見返りを得られそうにないとされている。また、完全な自動運転車の実現は、早くても2030年以降になる見込みだという。 自動運転車市場、2030年に約8250万台規模へ

自動運転車市場、2030年に約8250万台規模へ

ADAS(先進運転支援システム)/自動運転システムの世界市場は、2030年に約8250万台規模となる見通しだ。矢野経済研究所が市場予測を発表した。 レベル5の自動運転よりも現実的? “車内運転支援”

レベル5の自動運転よりも現実的? “車内運転支援”

UberやTeslaの事故など、自動走行モードにおける交通事故では、共通する1つの真実がある。「現実世界の状況の中で、人間のドライバーを機械のドライバーに置き換えることは、極めて難しいということが実証された」ということだ。