連載

パワーモジュールの放熱技術と材料:福田昭のデバイス通信(205) 2019年度版実装技術ロードマップ(16)(2/2 ページ)

今回は、ロードマップ第2章第5節の最初の項目である「サーマルマネジメント」から、「パワーモジュールにおける放熱技術と材料の動向」の概要を解説していく。

パワーモジュールの用途別放熱構造

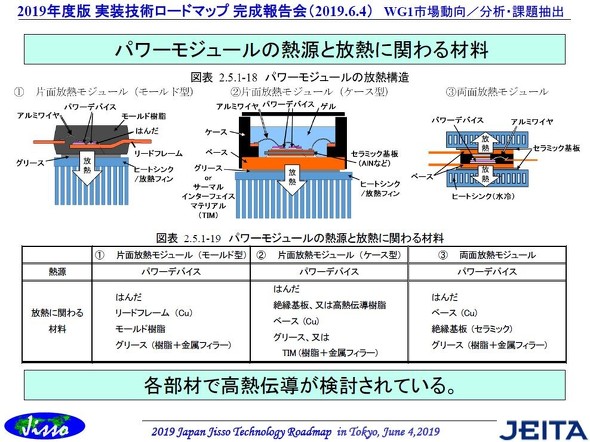

パワーモジュールの放熱構造には、片面放熱と両面放熱がある。片面放熱はさらに、モールド型とケース型に分けられる。

モールド型の片面放熱モジュールは、民生用の小容量〜中容量品向けである。パワーデバイスから出る熱は、モールド樹脂とグリースを介してヒートシンク(放熱フィン)に伝わり、大気中に放散される。

ケース型の片面放熱モジュールは、産業用の大容量品向けである。モールド樹脂は熱伝導率が低いので使わない。放熱性の高いセラミック基板と金属ベースを介してパワーデバイスの熱をヒートシンク(放熱フィン)に伝える。そして大気中に熱を放出する。最近ではセラミック基板の代わりに、熱伝導率を高めた低コストの絶縁樹脂基板が使われつつある。

両面放熱モジュールは、電気自動車(ハイブリッド車を含む)のモーター駆動用ユニット向けである。同ユニットは小型化の要求が強い。パワーデバイスの両面からセラミック基板と金属ベースを介してヒートシンクに熱を伝える。ヒートシンクは水冷方式である。

パワーモジュールの放熱構造と放熱材料。左の片面放熱モジュール(モールド型)は民生用の小容量〜中容量品向け、中央の片面放熱モジュール(ケース型)は産業用の大容量品向け、右の両面放熱モジュールは電気自動車(ハイブリッド車を含む)のモーター駆動用ユニット向け。出典:JEITA(クリックで拡大)

(次回に続く)

⇒「福田昭のデバイス通信」連載バックナンバー一覧

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

自動車用エレクトロニクスの放熱構造

自動車用エレクトロニクスの放熱構造

今回から、ロードマップ第2章第5節「新技術・新材料・新市場」を取り上げる。まずは、5節の最初の項目である「サーマルマネジメント」から紹介していこう。 SiCパワーデバイスがモビリティの電動化を加速

SiCパワーデバイスがモビリティの電動化を加速

今回は、電動化のキーデバイスである「パワーデバイス」に関してロードマップが記述した部分の概要をご紹介していく。 三菱電機、インバーター用パワー半導体モジュール

三菱電機、インバーター用パワー半導体モジュール

三菱電機は2019年8月、白物家電や産業用モーターのインバーター駆動用として小型パワー半導体モジュール「DIPIPM Ver.7」を発表した。 三菱電機、SiCパワー半導体製品を用途別に提案

三菱電機、SiCパワー半導体製品を用途別に提案

三菱電機は、「TECHNO-FRONTIER 2019(テクノフロンティア)」で、パワーエレクトロニクス機器の省エネ化につながる、SiC(炭化ケイ素)パワー半導体/モジュール製品を一堂に展示した。