「iPhone」は半導体進化のバロメーターである:この10年で起こったこと、次の10年で起こること(47)(1/3 ページ)

2020年10月に発売された「iPhone 12 Pro」を分解し、基本構造を探る。さらに、搭載されている主要チップの変遷をたどってみよう。そこからは、iPhoneが半導体の進化のバロメーターであることが見えてくる。

“松竹梅”を同じシリコンで作り分けるApple

2020年10月23日、Appleは新型「iPhone 12」の2機種を発売した。最上位機種「iPhone 12 Pro」とカメラ機能を若干落とした「iPhone 12」である。11月には大画面の「iPhone 12 Pro Max」と小型化された「iPhone 12 mini」が追加販売される。いわゆる“松竹梅(High Middle Entry)”が一気にそろうわけだ。いずれも最先端の「A14 Bionic」プロセッサが新規に採用されている。

多くの半導体専業メーカーは松竹梅に沿った形で2〜3種類の半導体シリコンを開発し販売する。例えばQualcommの「Snapdragon」であれば、松は8シリーズ、竹は7シリーズ、MediaTekの「DIMENSITY」ならば松は1000シリーズ、竹は800シリーズといった具合だ。またIntelの「Core」シリーズも同様にi3、i7、i9などが別々のシリコンになっている(i5とi7は共通シリコン)。

しかしAppleの場合は、松竹梅を同じシリコンで作り分けている。松はA14(3カメラ+ToF[Time of Flight]センサー)、竹もA14(2カメラ)、現時点での梅は2020年4月発売の「iPhone SE(第2世代)」で、2019年の最上位機種「iPhone 11/iPhone 11 Pro」で使われた「A13 Bionic」が採用されている。

Appleはプロセッサのシリコン種を最小化しているのだ。過去の最上位機種に使われたプロセッサは、次の世代の最上位機種が生まれるとミドルやエントリーに回り、新しい最上位機種では同じプロセッサを使用し、カメラの数などでハイエンドとミドルレンジを差異化している。

開発費用の大きなシリコン種を最小に抑え、常時松竹梅を作り上げるAppleの戦略は非常に効率的である。シリコン種を増やせば、設計はもちろんのこと、製造費用もテストも比例して増える。さらに不具合があった場合の修正作業も大きい。

図1は、iPhone 12 Proの梱包箱、外観、ディスプレイを取り外した様子である。従来は内包されていた電源アダプターやイヤフォンが廃止され、梱包箱は厚みのないものになっている。外観はエッジの利いたフレームになっていて、「iPhone 4」などを思い起こさせるテイストだ。ディスプレイを取り外すと、内部構造が見える。

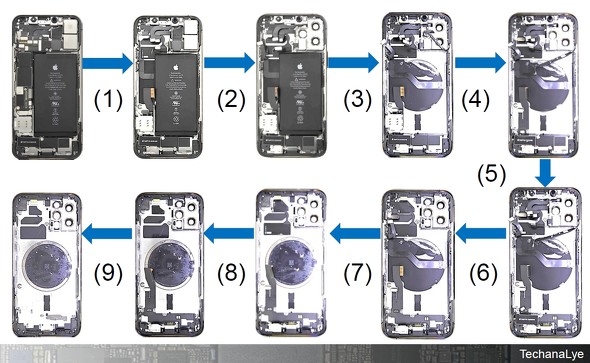

図2は、iPhone 12 Proの分解の過程を掲載したもの。左上から矢印の順で分解を進めていく。内部には2種類形状のネジや両面テープ接着が使われており、無理やり開けるわけではなく、観察しつつ工具を用意し、写真撮影を行いながら分解を進めていくので、実際には1時間強の時間を要した。単純分解ならば数分でも可能(2機種目のiPhoneは6分で基板取り出しまで完了)。

図2を順に説明する。(1)中央左の基板取り外し、(2)右上の3眼カメラ取り外し、(3)中央右の電池取り外し、(4)左下部のSIMカードスロット取り外し、(5)右下のスピーカーユニット取り外し、(6)左下のTAPTIC(振動)取り外し、(7)中央の非接触充電用のコイル取り外し、(8)左上のUWB通信用アンテナ取り外し、(9)下部のLightning端子およびマイクロフォン部取り外しとなっている。

図2では省略しているが、フレーム側面に操作ボタン(音量など)やアンテナユニットが埋め込まれている。

分解したものはネジや両面テープなしで再配置して工具なしで指先だけで分解できるようにして保管している。セミナーや講演会などで使っていく予定である(2分分解ショーなどに活用!)。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.