「iPhone」は半導体進化のバロメーターである:この10年で起こったこと、次の10年で起こること(47)(2/3 ページ)

2020年10月に発売された「iPhone 12 Pro」を分解し、基本構造を探る。さらに、搭載されている主要チップの変遷をたどってみよう。そこからは、iPhoneが半導体の進化のバロメーターであることが見えてくる。

構造が入れ替わった「iPhone 12」

図3は、2017年の「iPhone X」から2020年のiPhone12 Proまでの過去4年のディスプレイを取り外して、カメラとメイン基板を並べたものである。iPhone Xは大きなターニングポイントになった! 2つの電池を組み合わせてL字型配置で電池容量を確保している他、スぺーサーを介して2枚の基板を重ねる2層基板構造を採用して基板を小型化している。

これは、従来の1層基板や電池の形を完全に打ち破っている。2018年に発売されたiPhone XSには、2個の電池をL字型に組み合わせた異形電池が採用されている。異形電池の採用は大きなチャレンジである。2019年のiPhone 11 Proではカメラが3眼化されるのに伴い、メインのコンピュータ基板が小型化された。

iPhone XからiPhone 11までは、内部の基本配置は同じである。中央左側が電池、中央右側がコンピュータ基板となっている。

そして、最新となるiPhone 12 Proでは、基本配置の入れ替えが行われ、電池が右、基板が左となった。一見単なる入れ替えのように見えるが、配線経路や信号の向きも変わるので実際には大きな変更になる。発熱の大きいカメラとプロセッサを分離すること(=内部の距離を大きくすること)による熱対策が、入れ替えた背景にあるのではないか。テカナリエは今後、iPhone 11とiPhone 12のディスプレイを外し、実際に動作させてサーモメーターなどで温度差を明確にしていく予定だ。

iPhone 12 ProではさらにToFセンサー(Appleは「LiDAR」と呼んでいる)が増え、カメラ領域が全体の20%程度を占めるようになっている。

半導体メーカーの統廃合が垣間見える主要チップの変遷

表1は、iPhone XからiPhone 12 ProまでのiPhoneを構成する主要チップの変遷の一部をまとめたものである。この表からは、半導体メーカーの統廃合/M&Aによる変化が垣間見える(弊社は、2007年からのiPhoneに見る半導体史などもまとめている)。

Appleは2018年の「iPhone XS Max」で、電源を最適化するPMIC(パワーマネジメントIC)について、これまで採用していたDialog Semiconductor(以下、Dialog)製ではなく自社開発のチップを採用した。以降、Appleは自社製のPMICを搭載している。

2018年、2019年はIntelのLTEモデムを活用したが、5G(第5世代移動通信)通信を実現するために、iPhone 12にはQualcomm(現時点で5Gモデムを提供しているのはQualcomm、MediaTek、Samsung Electronics、HiSilicon、UNISOC)のチップを採用した。なお、Intelのモデム事業は、もともとはドイツInfineon Technologiesから買収したもので、2019年にはAppleがIntelのモデム事業を買収している。恐らく2021年あるいは2022年のiPhoneではApple製の5Gモデムが活用されるものと思われる。

プロセッサの集積密度

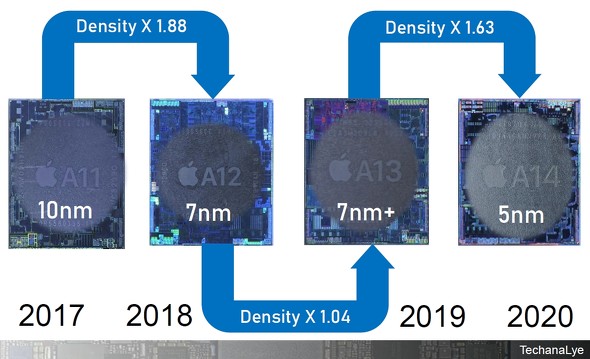

図4は、iPhone XからiPhone 12 Proまでのプロセッサの変遷の様子である。Appleは近年、Aシリーズの搭載トランジスタ数を公表している。そのトランジスタ数と、実際のシリコンを取り出して面積を測ったものから、単位面積当たりの集積密度を算出し、各世代間で比較した。ちなみにAppleは内部の基本構成も公表していて、そこからは、いかにプロセッサが差別化、優位化の源泉であるかが伝わってくる。

10nmプロセスを採用した「A11」から7nm採用の「A12」では、集積密度が約1.9倍に向上した。A12(7nm)からA13(7nm+)では4%の向上(実際にはチップ面積の拡大で機能向上)となっている。そしてA14では、7nm+から5nmへ移行したことで、集積密度は1.6倍と再び大きく向上した。このように、微細化の成果は極めて明瞭になっている。弊社は鮮明なチップ写真を全世代に渡って有しており(Appleだけなくほぼ全メーカーの全プロセッサ写真を所有している)、A14の解析結果を今後、各所(本連載含む)で報告していく予定である。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.