3D NANDフラッシュの技術開発史:福田昭のストレージ通信(185) アナリストが語る不揮発性メモリの最新動向(12)

今回からは、3D NANDフラッシュのベンダー各社のメモリアーキテクチャと要素技術を比較検討する。

3D NANDフラッシュ各社の開発技術を振り返る

フラッシュメモリとその応用に関する世界最大のイベント「フラッシュメモリサミット(FMS:Flash Memory Summit)」が2020年11月10日〜12日に開催された。FMSは2019年まで、毎年8月上旬あるいは8月中旬に米国カリフォルニア州サンタクララで実施されてきた。COVID-19(新型コロナウイルス感染症)の世界的な大流行(パンデミック)による影響で、2020年のFMS(FMS 2020)は開催時期が3カ月ほど延期されるとともに、バーチャルイベントとして開催された。

FMSは数多くの講演と、展示会で構成される。その中で、フラッシュメモリを含めた不揮発性メモリとストレージの動向に関するセッション「C-9: Flash Technology Advances Lead to New Storage Capabilities」が興味深かった。このセッションは4件の講演があり、その中でアナリストによる3件の講演が特に参考になったので、講演の概要をご紹介する。

なお講演の内容だけでは説明が不十分なところがあるので、本シリーズでは読者の理解を助けるために、講演の内容を適宜、補足している。あらかじめご了承されたい。

前々回から、技術調査会社TechInsightsでシニア技術フェローをつとめるJeodong Choe氏が「Technology Trend:NAND & Emerging Memory(NANDフラッシュメモリと次世代メモリの技術動向)」と題して講演した内容を説明している。前々回は3D NANDフラッシュメモリ(以降は「3D NANDフラッシュ」と略記)各社の開発ロードマップを、前回は代表的なスマートフォンが搭載してきたNANDフラッシュメモリの変遷をご説明した。

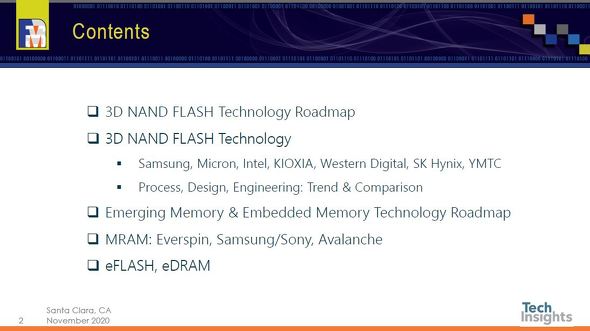

講演のアウトライン。3D NANDフラッシュの開発ロードマップと要素技術、次世代メモリと埋め込みメモリの開発ロードマップなどを述べる。出典:FMS 2020の講演「Technology Trend:NAND & Emerging Memory」の配布資料(クリックで拡大)

今回からは、3D NANDフラッシュのベンダー各社のメモリアーキテクチャと要素技術を比較検討する。ベンダーはSamsung Electronics(Samsung)、Micron Technology(Micron)、Intel、キオクシア、Western Digital(WD)、SK hynix、YMTCの7社である。なおキオクシアとWDは開発と製造で連合を組んでいる。MicronとIntelは、ワード線の積層数で96層の世代までは共同開発で提携していた。96層を超える世代は、独自開発となっている。

東芝とSamsung、SKは3D化でチャージトラップを新たに選択

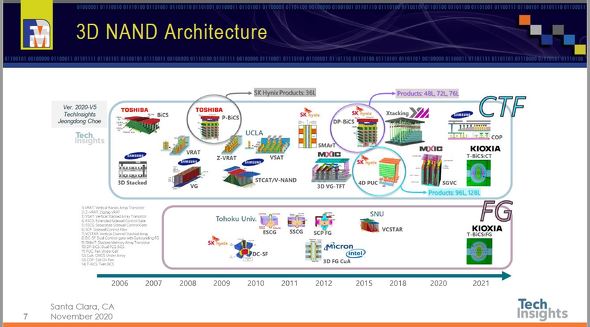

始めは3D NANDフラッシュ技術(メモリセルアーキテクチャ)の開発史である。元となる3D NAND技術(BiCS技術)は、東芝が2006年に国際学会で発表した。8層のワード線の積層数と、チャージトラップ技術によるデータ記憶を特徴とする。当時の大容量プレーナーNANDフラッシュは、フローティングゲート技術が主流だった。

東芝に続いてSamsungが、2009年に現在の元となるV-NAND技術を発表する。V-NAND技術もチャージトラップ技術を選択した。SK hynixもチャージトラップ技術を選択して東芝(とWDの連合)およびSamsungと類似の3D NANDフラッシュ技術を開発した。これらの4社がチャージトラップ技術を選択したのは、製造のしやすさを優先したためとみられる。

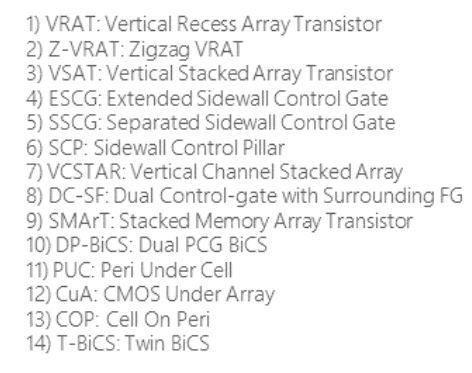

「3D NANDフラッシュ技術の歴史」の講演スライドに登場する略語の一覧。出典:FMS 2020の講演「Technology Trend:NAND & Emerging Memory」の配布資料(クリックで拡大)

また国際学会では、台湾のメモリメーカーMacronix International(MXIC)がチャージトラップ技術の3D NANDフラッシュセルを発表したことがある。ただし大容量3D NANDフラッシュの製品化には至っていない。

IntelとMicronの連合はフローティングゲート技術を継続

プレーナー(2D)NANDフラッシュの開発と製造で提携していたIntelとMicronの連合は、3D NANDフラッシュでも共同開発を継続した。そして記憶技術には、プレーナーNANDフラッシュと同じフローティングゲート技術を継続して採用した。チャージトラップ技術に比べてデータ保持特性と高温特性が良好なことが、フローティングゲート技術を採用した理由だとする。なおSK hynixもフローティングゲート技術の3D NANDフラッシュセルを国際学会で発表したことがあるものの、製品には採用しなかった。

このほか、周辺回路とメモリセルアレイを積層してシリコン面積を削減する技術を、MicronとSK hynix、YMTCがそれぞれ開発して製品に導入している。Micron(とIntelの連合)とSK hynixはCMOSロジックの周辺回路の上にメモリセルアレイをモノリシックに積み重ねた。YMTCはCMOSロジックのシリコンウエハーとメモリセルアレイのシリコンウエハーを別々に製造し、両者を張り合わせる。

(次回に続く)

⇒「福田昭のストレージ通信」連載バックナンバー一覧

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

中国の3D NANDフラッシュメーカー「YMTC」の現状

中国の3D NANDフラッシュメーカー「YMTC」の現状

今回は、中国の3D NANDフラッシュベンチャーであるYMTC(Yangtze Memory Technologies Co., Ltd.)の現状に関する講演部分を紹介する。 高層化の継続で、製造コストを爆下げする3D NANDフラッシュ

高層化の継続で、製造コストを爆下げする3D NANDフラッシュ

今回からは、半導体メモリのアナリストであるMark Webb氏の「Flash Memory Technologies and Costs Through 2025(フラッシュメモリの技術とコストを2025年まで展望する)」と題する講演の概要をご紹介する。 ソニーが20年度通期業績を上方修正、CMOSセンサーも想定上回る

ソニーが20年度通期業績を上方修正、CMOSセンサーも想定上回る

ソニーは2021年2月3日、2021年3月期(2020年度)第3四半期(2020年10〜12月期)決算を発表するとともに、2020年度通期業績予想を上方修正した。 前進し続けるIntel

前進し続けるIntel

Intelは2021年1月21日(米国時間)、業績発表を行った。それを見ると、同社の“終末時計”のカウントダウンに、少なくとも数秒は追加されたといえるだろう。ただし、完全に楽観視できるわけではなさそうだ。スピンドクター(情報操作が得意な人)たちは、Intelの2020年の業績のマイナス面だけを簡単に強調することができる。また、プラス面よりも欠点の方に反応を示す投資家たちもいる。 HDD大手Western Digitalの業績、前年同期比の営業利益が3四半期連続で増加

HDD大手Western Digitalの業績、前年同期比の営業利益が3四半期連続で増加

今回は、米Western Digitalの2021会計年度第1四半期の業績を紹介する。 新材料で次々世代を狙う「強誘電体メモリ(FeRAM)」

新材料で次々世代を狙う「強誘電体メモリ(FeRAM)」

今回は「強誘電体メモリ(FeRAM)」を取り上げる。FeRAMの記憶原理と、60年以上に及ぶ開発の歴史を紹介しよう。