高騰するDRAM価格と横ばいのNAND価格、“SSDコントローラー不足”も明らかに:湯之上隆のナノフォーカス(36)(5/5 ページ)

DRAMとNAND型フラッシュメモリの価格を分析した結果、レガシーなDRAMのスポット価格が異常に高騰していることが分かった。また、SSDコントローラーが不足していることも明らかになった。なぜ、このような事態になっているのかを推測する。

とうとう発覚したSSDコントローラーの供給不足

ところが、SSDコントローラーの供給不足が発覚した。その第1の原因は、TSMCの先端プロセスが逼迫していることにある。その際、TSMCの12nmプロセスを必要とするSSDコントローラーが、どの程度の優先順位で製造されるかが問題である。もし、水不足によってTSMCの工場稼働に何らかの問題が生じたら、その被害は計り知れない。そして、それは、SSDコントローラーに限らず、あらゆる半導体に甚大な影響を及ぼすことになる。

第2の原因は、米テキサス州が突然の寒波により停電し、Samsungのオースティン工場が生産停止に追い込まれてしまったことにある。TrendForceの調査では、この停電は2月中旬から3月2日まで続き、Samsung がOEM生産を行っていたClient用SSDコントローラーの供給が止まってしまったという(TrendForce:プレスリリース)。

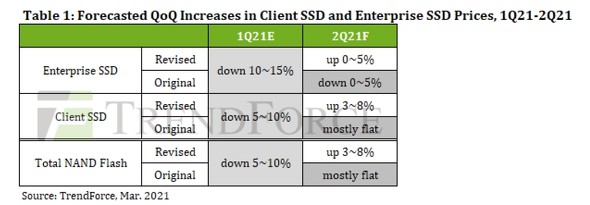

その結果、TrendForceは、2021年第2四半期に、Enterprise用SSDが0〜5%、Client用SSDが3〜8%、NAND全体で3〜8%、それぞれ、値上げすると予測している(図17)。

結局のところ、あらゆる種類のNAND価格が横ばいである理由は、うまく説明できなかった。NANDには、DRAMで見たようなコロナによる“Stay Home”の巣ごもり需要の特需は無く、需要と供給がうまくバランスした状態が続いていたとしか言いようがない。しかし、その微妙なバランスは自然災害によって崩れることになるだろう。

まとめ

ここ最近、半導体の供給不足のニュースを見ることが多い。本稿では、DRAMとNAND価格の分析から、特にレガシーなDRAMのスポット価格が異常に高騰していることを明らかにした。その理由は、コロナによる“Stay Home”の巣ごもり需要により、各種家電品の売れ行きが好調なことから、レガシーなDRAMが不足していると推論した。

一方、NAND価格は横ばいが続いているが、TSMCの先端プロセスのキャパシティーが逼迫していること、テキサスの突然の寒波による停電でSamsungのAustin工場が長期間に渡って生産停止になったことから、SSDコントローラーが供給不足となっている。そのため、2021年第2四半期には、SSDの供給が滞り、その価格が上昇する見込みである。

最後にもう一度、グレタさんの警告を思い出そう。気候変動リスクを甘く見てはいけない。台湾に雨が降らないだけで、世界中のエレクトロニクス産業が壊滅的な事態に陥るのである。台湾に雨が降るよう、祈るしかない(過去の天気で調べてみたら、22日に雨が降ったようです)。

筆者プロフィール

湯之上隆(ゆのがみ たかし)微細加工研究所 所長

1961年生まれ。静岡県出身。京都大学大学院(原子核工学専攻)を修了後、日立製作所入社。以降16年に渡り、中央研究所、半導体事業部、エルピーダメモリ(出向)、半導体先端テクノロジーズ(出向)にて半導体の微細加工技術開発に従事。2000年に京都大学より工学博士取得。現在、微細加工研究所の所長として、半導体・電機産業関係企業のコンサルタントおよびジャーナリストの仕事に従事。著書に『日本「半導体」敗戦』(光文社)、『「電機・半導体」大崩壊の教訓』(日本文芸社)、『日本型モノづくりの敗北 零戦・半導体・テレビ』(文春新書)。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

2050年までの世界半導体市場予測 〜人類の文明が進歩する限り成長は続く

2050年までの世界半導体市場予測 〜人類の文明が進歩する限り成長は続く

コロナ禍にあっても力強い成長を続ける半導体市場。2050年には、どのくらいの市場規模になっているのだろうか。世界人口の増加と、1人当たりが購入する半導体の金額から予測してみよう。 2021年の半導体市況を占う ―― 2桁成長は可能か

2021年の半導体市況を占う ―― 2桁成長は可能か

今回は、まだCOVID-19の感染拡大が続く2021年の半導体市況をどのようにみるべきか、分析してみたい。 TSMCとSamsungのEUV争奪戦の行方 〜“逆転劇”はあり得るか?

TSMCとSamsungのEUV争奪戦の行方 〜“逆転劇”はあり得るか?

2020年、ASMLのEUV(極端紫外線)露光装置は大ブレークした。この最先端装置をめぐり、争奪戦を繰り広げているのがTSMCとSamsung Electronicsだ。2社の争奪戦の行方について考察した。 Samsung会長逝去、浮かび上がった半導体業界“3偉人”の意外な共通点

Samsung会長逝去、浮かび上がった半導体業界“3偉人”の意外な共通点

Samsung Electronicsの李健熙(イ・ゴンヒ)会長が2020年10月25日に死去した。同氏の経歴をあらためて調べていた筆者は、半導体業界の“3人の偉人”に関する、意外な共通点を見つけた。その共通点を語りつつ、Samsungの現状と課題を解説したい。 Lam Researchが打ち立てた金字塔、“1年間メンテナンスフリー”のドライエッチング装置

Lam Researchが打ち立てた金字塔、“1年間メンテナンスフリー”のドライエッチング装置

Lam Researchが「365日メンテナンスフリー」と銘打ったドライエッチング装置「Sense.i」を開発した。Sense.iは何がすごいのか。その特長と、Sense.iがもたらすであろう製造装置分野への影響、さらになぜLam Researchがこのような装置を開発できるに至ったかを解説する。【訂正あり】 「米国に売られたケンカ」は買うしかない? 絶体絶命のHuaweiに残された手段とは

「米国に売られたケンカ」は買うしかない? 絶体絶命のHuaweiに残された手段とは

Huaweiを取り巻く状況が、ますます厳しくなっている。米国による輸出規制の厳格化により、プロセッサだけでなく、CMOSイメージセンサーやメモリ、そしてパネルまでも調達が難しくなる可能性が出てきた。Huaweiが生き残る手段はあるのだろうか。