光ICと光ファイバー間の3次元光配線技術を開発:光ICとLSIの一体集積を可能に

新エネルギー・産業技術総合開発機構と技術研究組合光電子融合基盤技術研究所は、光ICと光ファイバー間の3次元光配線技術を開発した。開発した試作品を用い、85℃の高温環境下で毎秒112Gビットの高速光伝送に成功した。

85℃の高温環境で毎秒112Gビットの高速光伝送に成功

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と技術研究組合光電子融合基盤技術研究所(PETRA)は2021年7月、光ICと光ファイバー間の3次元光配線技術を開発したと発表した。開発した試作品を用い、85℃の高温環境下で毎秒112Gビットの高速光伝送に成功した。

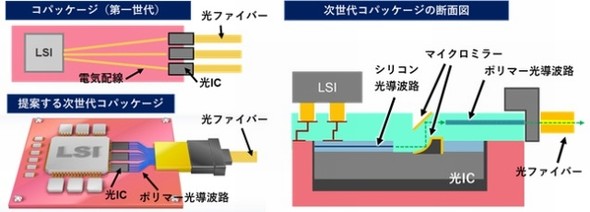

PETRAは、NEDOが進める「超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発」において、光ICと光ファイバーを光接続する光配線技術の開発に取り組んできた。今回の成果によって、光ICとLSIを一体集積することが可能となり、消費する電力も大幅に削減できる見込みだという。

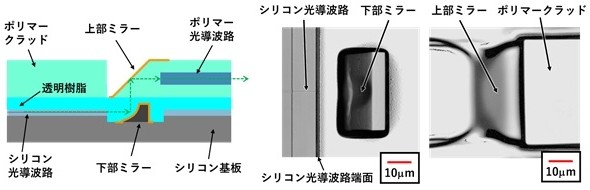

今回は、3次元光配線技術を用いてマイクロミラーを開発した。シリコン光導波路からの出力光に対して、垂直方向に反射させる非球面ミラーを基板上に形成した。これによって、光のビーム径を最適に制御し光の損失を抑えることができるという。また、上部に設けた45度ミラーと組み合わせ、光の経路を3次元的に制御。その上で、ポリマー光導波路へ接続する仕組みとした。

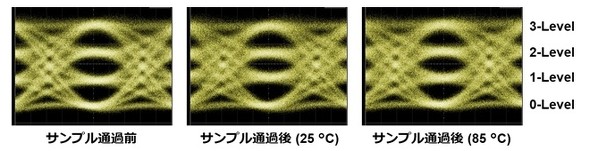

研究チームは、試作した3次元マイクロミラーの高温動作について検証を行った。開発した3次元マイクロミラーは、熱膨張係数が2桁も異なるシリコンとポリマーを用いているからだ。また、高速光信号はシリコン光導波路、マイクロミラー、ポリマー光導波路間の多重反射などにより波形が劣化する可能性もあるという。

実験ではまず、25℃の温度環境において1チャンネルの伝送レートが毎秒112Gビットの光信号を、PAM4(4値パルス振幅変調)方式で光伝送し、信号波形が劣化しないことを確認。次に、85℃の高温環境で光伝送しても、波形信号に目立った劣化がないことから、開発した技術の有効性を確認できたという。

PETRAは今後、開発した成果を活用し、データセンターやコンピュータ内に光回路を実装することで、LSI間における情報伝送速度の高速化と低消費電力化を目指す。その後は、さらなる多チャネル化や波長多重化への対応を検討し、毎秒50Tビットの処理を可能にするコパッケージの研究開発に取り組む考えである。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

光配線でサーバボードを直結したラックシステム開発

光配線でサーバボードを直結したラックシステム開発

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と技術研究組合光電子融合基盤技術研究所(PETRA)は2020年10月16日、全サーバボード間を光配線で直結したラック型サーバシステムを「世界で初めて完成させた」(NEDO/PETRA)と発表した。電気スイッチでの中継を排除したことにより、従来よりも計算速度を1桁高速化できるという。 次期米国大統領Biden氏の「技術イノベーション政策」を分析

次期米国大統領Biden氏の「技術イノベーション政策」を分析

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は2020年11月18日、次期米国大統領であるJoe Biden氏が掲げる技術イノベーション政策などに関する情報を整理、分析した短信レポートを公表。同日、東京都内で記者説明会を開催した。 複数AIアクセラレーター搭載の評価チップを試作

複数AIアクセラレーター搭載の評価チップを試作

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と産業技術総合研究所(産総研)および、東京大学は共同で、仕様が異なる6種類のAIアクセラレーターを搭載した評価チップ「AI-One」を設計、試作を始めた。これを活用すると、短い期間で安価にAIチップの設計と評価が可能になる。 光トランシーバーForm Factorの新動向(4) 〜ハイパースケールデータセンターとCPO実用化の行方

光トランシーバーForm Factorの新動向(4) 〜ハイパースケールデータセンターとCPO実用化の行方

前回に続き、光トランシーバーをMulti-Chip Module(MCM)上に実装し、新しい光トランシーバーの市場を開こうとしているCo-Packaged Optics(CPO)実現に向けた課題などを述べる。