電磁波で電力を伝送するという夢の続き(前編):福田昭のデバイス通信(352) imecが語るワイヤレス電力伝送技術(6)

今回からは、電磁波を使った電力伝送をさらに発展させた実験と構想を前後編で紹介していく。

1931年の電力伝送実験以降は研究が停滞

半導体のデバイス技術とプロセス技術に関する世界最大の国際学会「IEDM(International Electron Devices Meeting)」が昨年(2021年)12月11〜15日に米国カリフォルニア州サンフランシスコで開催された。同年12月17日以降は、インターネットを通じてオンデマンドで録画済みの講演ビデオを視聴可能になった。

IEDMは12日に「ショートコース」と呼ぶ技術講座をプレイベントとして実施した。その1つである「Emerging Technologies for Low Power Edge Computing (低消費エッジコンピューティングに向けた将来技術)」を共通テーマとする6件の講演の中で、「Practical Implementation of Wireless Power Transfer(ワイヤレス電力伝送の実用的な実装)」が極めて興味深かった。講演者はオランダimec Holst Centreでシニアリサーチャー、オランダEindhoven University of TechnologyでフルプロフェッサーをつとめるHubregt J. Visser氏である。

そこで本講演の概要を本コラムの第347回から、シリーズでお届けしている。なお講演の内容だけでは説明が不十分なところがあるので、本シリーズでは読者のご理解を助けるために、講演の内容を適宜、補足している。あらかじめご了承されたい。

講演「Practical Implementation of Wireless Power Transfer(ワイヤレス電力伝送の実用的な実装)」のアウトライン。直訳すると「1. はじめに」、「2. 誘導型ワイヤレス電力伝送」、「3. 放射型ワイヤレス電力伝送の歴史(黎明期)」、「4. 放射型ワイヤレス電力伝送の歴史(現代)」、「5. 放射型ワイヤレス電力伝送の基礎」、「6. レクティナ」、「7. 放射型ワイヤレス電力伝送の応用例」、「8. 将来への展望」となる。今回から「4. 放射型ワイヤレス電力伝送の歴史(現代)」の講演部分を前後編で紹介する[クリックで拡大] 出所:imecおよびEindhoven University of Technology(IEDMショートコースの講演「Practical Implementation of Wireless Power Transfer」のスライドから)

前々回と前回は、ワイヤレス電力伝送の基礎を作った主な業績を紹介した。年代だと西暦1830年前後から、1930年前後までのおよそ100年間に起こった出来事である。この間に電磁誘導と電磁波が発見され、電磁波を信号伝送に利用する無線通信が商業化された。一方で電磁波を電力伝送に使う構想は1900年の時点で存在したものの、実際に電力伝送の基本的な実験が成功するのは1931年と、構想からおよそ30年後のことだ。しかし実験の成功後、ワイヤレス電力伝送に関する注目は失われる。

今回からは、電磁波を使った電力伝送をさらに発展させた実験と構想を前後編で紹介していく。講演のアウトラインだと「4. 放射型ワイヤレス電力伝送の歴史(現代)」に相当する部分である。

マイクロ波ビームによる給電で小型無人ヘリコプターを飛行させる

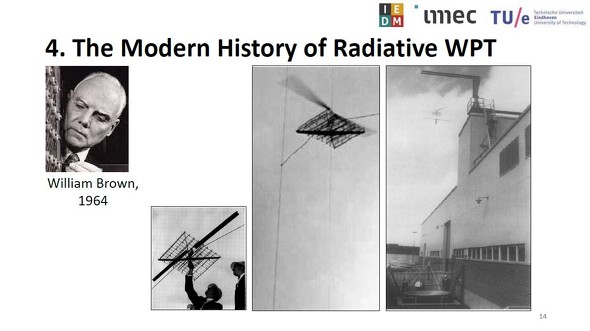

電磁波を使った電力伝送が再び注目を集めるのは、ハレル・ノーブルによる1931年の実験成功からさらに30年ほど後のことだ。米国のウイリアム・ブラウン(William C. Brown、1916年5月22日生〜1999年2月3日没)が1964年に、マイクロ波ビームによる電力伝送で小型無人ヘリコプターを飛行させることを試みた。

ブラウンは米国の航空宇宙電子企業Raytheonにつとめる技術者であり、当時は「RAMP(Raytheon Airborne Microwave Platform)」と呼ぶ研究プロジェクトを主導していた。Visser氏が業界団体WPC(Wireless Power Consortium)で講演したときのスライドでは、実験の概要を説明している。この説明によると、周波数が2.45GHzで出力が5kWのマイクロ波ビームを直径が3mのパラボラアンテナによって小型無人ヘリコプターに伝送した。小型無人ヘリコプターは、ローター(回転翼)をモーターによって回転させ、高さ9mに上昇し、その高度を維持した。ヘリコプターの受信アンテナは面積が1.5m2あり、受信したマイクロ波を4480個のダイオードによって270Wの直流電力に変換している。

ブラウンの肖像(左上)と実験の様子。左から小型無人ヘリコプターの外観、マイクロ波給電によってヘリコプターが飛行する様子(垂直のケーブルはヘリコプターが上昇する軌道のガイド)、実験のセットアップ(下が送電用パラボラアンテナ、上が小型無人ヘリコプター)[クリックで拡大] 出所:imecおよびEindhoven University of Technology(IEDMショートコースの講演「Practical Implementation of Wireless Power Transfer」のスライドから)

なお、このプロジェクトは米国空軍の委託を受けて1964年6月から1965年4月に実施された。その報告書「Experimental Airborne Microwave Supported Platform」(1965年12月提出)は、最近になって機密扱いが解除されて一般に公開された。報告書の分量は約100ページあり、世界初の本格的なマイクロ波給電実験の内容が詳しく記述されている。その概要は後編で述べたい。

⇒「福田昭のデバイス通信」連載バックナンバー一覧

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

ワイヤレス電力伝送の過去から未来までを展望

ワイヤレス電力伝送の過去から未来までを展望

今回から、「IEDM 2021」でオランダimec Holst Centreでシニアリサーチャー、オランダEindhoven University of TechnologyでフルプロフェッサーをつとめるHubregt J. Visser氏が講演した「Practical Implementation of Wireless Power Transfer(ワイヤレス電力伝送の実用的な実装)」の内容を紹介する。 大電力対応ワイヤレス充電用シート型コイルを開発

大電力対応ワイヤレス充電用シート型コイルを開発

大日本印刷(DNP)は、電動車や無人搬送車(AGV)向けに、11.1kWクラスの大電力伝送に対応しつつ、薄型軽量でコスト低減を可能にした「ワイヤレス充電用シート型コイル」を開発した。 数ミリ〜数十センチ間で、数百Mbpsの高速無線通信

数ミリ〜数十センチ間で、数百Mbpsの高速無線通信

パナソニックは2021年11月10日、OFDM(直交周波数分割多重)変調方式の一つであるWavelet OFDMを適用した近距離無線通信技術「PaWalet Link」を開発したと発表した。 GaNベースの無線充電器、出力は最大300WでEVにも

GaNベースの無線充電器、出力は最大300WでEVにも

ワイヤレス充電器などを手掛けるイタリアのスタートアップEggtronicが特許権を有するACワイヤレス給電技術「E2WATT」は、ホーム/自動車アプリケーションなどに向けたワイヤレス充電の電力効率を向上させることが可能だという。 シリコンフォトニクスとは何か

シリコンフォトニクスとは何か

今回は、「シリコンフォトニクス」技術を紹介する。そもそも「シリコンフォトニクス」とは何か、そしてその利点と課題について解説したい。 シリコンフォトニクスの技術開発ロードマップ

シリコンフォトニクスの技術開発ロードマップ

今回は、シリコンフォトニクスの技術開発ロードマップを解説する。シリコンフォトニクスの性能向上とコストを、16/14nmから5nm、3nmの技術ノードに沿って見ていこう。