東京大ら、テラヘルツ領域の光起電力効果を観測:強誘電体のフォノン励起を活用

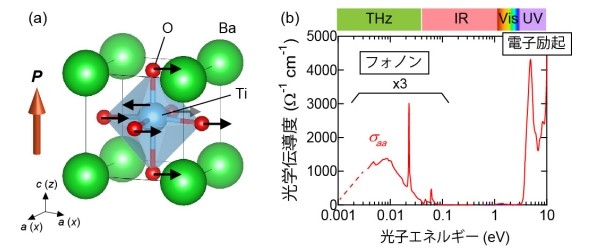

東京大学と理化学研究所らの研究グループは、強誘電体「BaTiO3(チタン酸バリウム)」を用い、テラヘルツ光照射による光電流の観測に成功した。可視光の約1000分の1の光エネルギーで発電が可能になるという。

可視光の約1000分の1の光エネルギーで発電が可能に

東京大学大学院工学系研究科の岡村嘉大助教や森本高裕准教授、高橋陽太郎准教授、永長直人教授および、理化学研究所創発物性科学研究センターの十倉好紀センター長らを中心とする研究グループは2022年3月、強誘電体「BaTiO3(チタン酸バリウム)」を用い、テラヘルツ光照射による光電流の観測に成功したと発表した。可視光の約1000分の1の光エネルギーで発電が可能になるという。

光を照射することで物質中に電流・電圧が生じる「光起電力効果」を利用すると、光エネルギーを電気エネルギーに変換できる。代表的な応用例が太陽光発電である。強誘電体で生じる「バルク光起電力効果」も注目されているが、テラヘルツ領域のような低エネルギーの光で光起電力を生成するのは難しいといわれてきた。

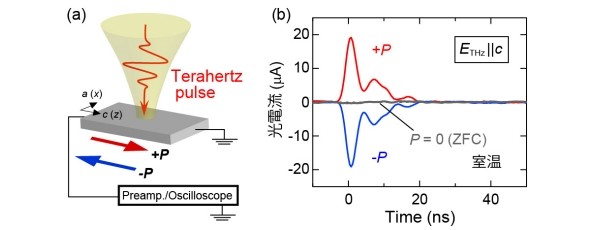

岡村氏らは、バルク光起電力効果のメカニズムの一つである「シフト電流機構」を活用すれば、電子遷移を介さなくても光電流の生成が可能であることに着目した。強誘電体においてはテラヘルツ帯のように極めて低いエネルギー領域にも、光と強く相互作用するフォノン励起が存在している。これを活用することで大きな光電流を生成できることが分かった。

研究グループは、BaTiO3を用いてテラヘルツ光照射時の光電流を測定した。観測した光電流は、フォノンモードに対して顕著な依存性を示した。その上、光電流の大きさが外部電圧に依存しないという、これまでの光起電力効果とは異なる性質であることを確認した。

そこで、シフト電流機構に基づく理論モデルを新たに構築し、第一原理計算を行った。この結果、観測した光電流の大きさについてほぼ説明できることが分かった。これは、量子力学的な位相効果が重要な役割を果たしていることを示したものだという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

理研、ピーク出力1.1GWのアト秒レーザーを開発

理研、ピーク出力1.1GWのアト秒レーザーを開発

理化学研究所(理研)は、従来の100倍以上となるギガワット(GW)級のピーク出力を可能にした「アト秒レーザー」を開発した。光シンセサイザーの電場を変化させることで、発生するアト秒レーザーのパルス波形を制御することにも成功した。 比誘電率を光で制御できる液晶性強誘電体を開発

比誘電率を光で制御できる液晶性強誘電体を開発

理化学研究所(理研)は、可視光に応答し比誘電率が約100倍も変化する液晶性強誘電体を開発した。この材料を電極で挟めば、フォトコンデンサー素子を実現できるという。 理研、室温で単一スキルミオンの電流駆動に成功

理研、室温で単一スキルミオンの電流駆動に成功

理化学研究所(理研)の研究グループは、室温環境においてキラル磁性体中の単一スキルミオンを電流で駆動させることに成功、その動的振る舞いを観察した。 広島大ら、新たなイミド置換型π電子系骨格を開発

広島大ら、新たなイミド置換型π電子系骨格を開発

広島大学や東京大学などによる共同研究チームは、新たなイミド置換型π電子系骨格「NPI」を開発したと発表した。これを基盤とするポリマー半導体の電子移動度は、従来に比べ5倍以上も高く、アモルファスシリコンと同等の性能だという。 アクリル板と水でガラスやシリコン表面を平たん化

アクリル板と水でガラスやシリコン表面を平たん化

東京大学は、アクリル板と水だけを用い、ガラス表面とシリコン表面を原子レベルで平たん化できる「表面研磨技術」を開発した。微粒子や薬液を一切用いない、低コストで極めてクリーンな研磨法である。 グラフェン原子層にCa原子が入り込み超伝導が発現

グラフェン原子層にCa原子が入り込み超伝導が発現

東京工業大学は東京大学と共同で、SiC結晶基板の表面上に作製した単一原子層グラフェンの下に、Ca原子が入り込むことによって超伝導が発現することを発見、そのメカニズムも解明した。