スマートウォッチが備えるヘルスケア機能:福田昭のデバイス通信(381) 2022年度版実装技術ロードマップ(5)

今回は第2章第3節第1項(2.3.1)「ヘルスケアデバイス」の概要をご報告する。

ヘルスケアを支援する多種多様なウェアラブルデバイス

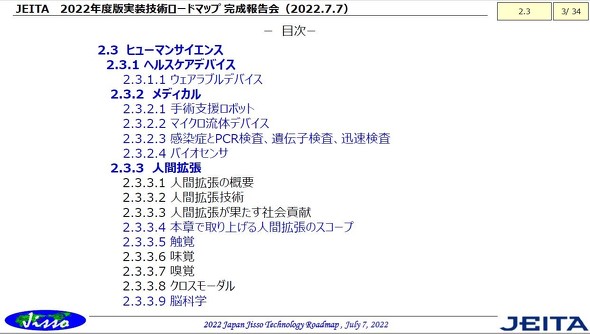

電子情報技術産業協会(JEITA)が3年ぶりに実装技術ロードマップを更新し、「2022年度版 実装ロードマップ」(書籍)を2022年7月に発行した。本コラムではロードマップの策定を担当したJEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会の協力を得て、ロードマップの概要をシリーズで紹介している。前回は、第2章「注目される市場と電子機器群」から第3節(2.3)「ヒューマンサイエンス」の定義と全体構成を述べた。

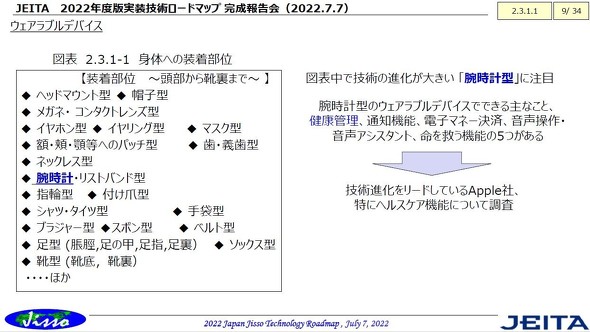

第2章第3節(2.3)「ヒューマンサイエンス」の目次。第1項「ヘルスケアデバイス」、第2項「メディカル」、第3項「人間拡張」で構成する[クリックで拡大] 出所:JEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会(2022年7月7日に開催された完成報告会のスライド)

今回は第2章第3節第1項(2.3.1)「ヘルスケアデバイス」の概要をご報告する。「ヘルスケアデバイス」の項目は、「ウェアラブルデバイス」(身体に装着するデバイス)だけだ。といっても装着部位は多岐にわたるので、ウェアラブルデバイスの種類はかなり多い。

まず頭部に装着するデバイスには、ヘッドマウント型、帽子(ヘルメットあるいはキャップ)型、メガネ型、コンタクトレンズ型、イヤフォン型、イヤリング型、マスク型などがある。頸部にはネックレス型、手首・掌部には腕時計(ウォッチ)型、リストバンド型、指輪型、手袋型など、腕・胴体・脚部にはシャツ型、タイツ型、ブラジャー型、ズボン型、ベルト型などが研究されている。足部には、靴下(ソックス)型や靴型(靴底、靴裏に装着)などがある。

転倒検知や心電図モニター、血中酸素飽和度センサーなどを搭載

ロードマップではこれらのウェアラブルデバイスの中で、改良が著しい腕時計型(スマートウォッチ)について主に記述した。特にAppleのスマートウォッチ「Apple Watch」のヘルスケア機能を重点的に調べた。詳しい内容はロードマップの本体に譲り、本稿では概略だけを説明する。

調べたのはApple Watchの「Series 4」(2018年9月発売)、「Series 5」(2019年9月発売)、「Series 6」(2020年9月発売)、「Series 7」(2021年10月発売)である。本体の大きさは「Series 4」〜「Series 6」が縦40mm×横34mm×厚さ10.7mmでほとんど変わらない。「Series 7」は縦41mm×横35mm×厚さ10.7mmとわずかに大きくなった。本体の重さは「Series 4」の39.8g(グラム)から「Series 5」では30.8g、「Series 6」では30.5gと25%ほど軽くなった。「Series 7」は32gとわずかに重い。

ディスプレイの解像度は「Series 4」〜「Series 6」が324×394(4のみ)/395画素とほぼ変わらない。「Series 7」は352×430画素と解像度が向上した。

ヘルスケア機能の本格的な装備は「Series 4」から始まった。ユーザーが転倒したことを検知して緊急通報する機能と、心電図モニター機能である。「Series 5」のヘルスケア機能は「Series 4」と変わらないものの、ディスプレイの常時点灯機能が備わったことで、使い勝手が向上した。

「Series 6」では血中酸素飽和度(SpO2)センサーを搭載した。続く「Series 7」でもこの機能は引き継がれている。

⇒「福田昭のデバイス通信」連載バックナンバー一覧

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

AMD、サーバ向け高性能プロセッサ「第4世代EPYC」の第1弾を発表

AMD、サーバ向け高性能プロセッサ「第4世代EPYC」の第1弾を発表

AMDは2022年11月10日(米国時間)に米国カリフォルニア州サンフランシスコで新製品発表会「together we advance_data centers」を開催し、サーバ向けプロセッサの新製品「EPYC 9004シリーズ」の販売を開始した。 HDD大手Western Digitalの業績、フラッシュの値下がりで営業利益が前年の3分の1に減少

HDD大手Western Digitalの業績、フラッシュの値下がりで営業利益が前年の3分の1に減少

米Western Digitalの「2023会計年度第1四半期」(2022年7月〜9月)を紹介する。 携帯型MP3プレーヤーの黎明期(1997年〜1998年)

携帯型MP3プレーヤーの黎明期(1997年〜1998年)

今回はフラッシュメモリを記憶媒体とする携帯型デジタルオーディオプレーヤー(DAP:Digital Audio Player)を扱う。時期は1997年〜1998年である。 ワイヤレス電力伝送で実際に電子機器を動作させる

ワイヤレス電力伝送で実際に電子機器を動作させる

今回は「7.4 試作例」の講演パートを解説する。ワイヤレス受電端末を試作し、低消費電力の小型機器をワイヤレス電力伝送で動かした。 ワイヤレス受電用端末の試作に向けたアンテナの設計作業

ワイヤレス受電用端末の試作に向けたアンテナの設計作業

今回は「7.2 アンテナ」と「7.3 アンテナの集積化」の内容について、簡単に解説する。 ワイヤレス電力伝送の過去から未来までを展望

ワイヤレス電力伝送の過去から未来までを展望

今回から、「IEDM 2021」でオランダimec Holst Centreでシニアリサーチャー、オランダEindhoven University of TechnologyでフルプロフェッサーをつとめるHubregt J. Visser氏が講演した「Practical Implementation of Wireless Power Transfer(ワイヤレス電力伝送の実用的な実装)」の内容を紹介する。