日本の前工程装置のシェア低下が止まらない 〜一筋の光明はCanonの戦略:湯之上隆のナノフォーカス(63)(4/4 ページ)

筆者は2022年7月のコラムで、日本の前工程装置の世界シェアが、2010年から2021年にかけて急落していることを報告した。2022年もその状況は改善されていない。だが、露光装置には、一筋の光明を見いだせそうである。

i線とKrFにフォーカスするCanon

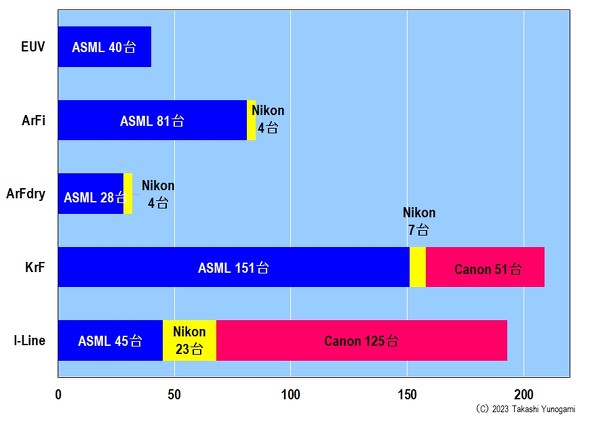

図8に、2022年における各種の露光装置の出荷台数を示す。EUV(極端紫外線)露光装置は、ASMLが40台出荷した(正確に言うと54台出荷して40台検収が上がった)。ArF液浸は、ASMLが81台、Nikonが4台出荷した。ArFドライは、ASMLが28台、Nikonが4台出荷した。KrFでは、ASMLが151台、Nikonが7台、Canonが51台出荷した。そして、i線では、ASMLが45台、Nikonが23台だったのに対して、Canonが125台出荷した。

ASMLは、EUV、ArF液浸、ArFドライを独占している。つまり、先端の露光装置はASMLの独壇場である。一方、Canonは、先端の露光装置には一切関わらないが、KrFでASMLの3分の1を出荷し、i線ではASMLの約3倍も出荷している。つまり、Canonの戦略は非常に明快で、ASMLがあまり注力しないi線のビジネスで勝負していると言える。

露光装置メーカー3社の中で、Nikonが最も中途半端なビジネスを行っている。先端ではASMLに敵わず、KrFやi線ではCanonに負けている。

TSMC、Samsung、Intelなどが最先端の工場を建設するときは、EUVだけでなく、ArF液浸、ArFドライ、KrF、i線を万遍なく導入する。最先端露光装置のEUV、そしてことし2023年後半から開発が始まるHigh NAに注目が集まるが、最先端の半導体の製造には、KrFもi線も必要なのだ。Canonは、そこに目をつけていると思われる。

Canonが露光装置の出荷台数で健闘していることが分かったが、日本の前工程装置の状況は、やはり深刻である。一体どうしたら良いのだろうか?

競争力の定義とは

競争力(competitiveness)とは、次のように定義される注2)。

「ある企業が提供する個別製品あるいは製品群が、既存の顧客を満足(satisfy)させ、かつ、潜在的な顧客を購買へと誘引(attract)する力、である」

注2)競争力の定義の出所:藤本隆宏(東京大学経済学部)『経営管理 第7回:競争力の概念と構成要素』

この定義に従った場合、企業の競争力が向上し続けていれば、売上高シェアが下がるはずがないことになる。ところが、日本のほとんどの前工程装置のシェアが下がっており、日本全体の前工程装置のシェア低下が止まらない。つまりこれは、日本の前工程装置メーカーの競争力が低下していることを意味する。事態は極めて深刻であると言わざるを得ない。

装置メーカーは自助努力をするしかない

筆者は、2021年6月1日に衆議院の意見陳述で、「強いものをより強くすることを第1の政策に掲げるべきである」と論じた(講演動画)。その「強いもの」とは、製造装置と材料である。

しかし、日本政府は、いまだに装置や材料メーカーを強化する政策を打ち出していない。それどころか、どう考えても実現不可能なRapidusなどを中心に2兆円の補助金をばらまく無意味な政策を実施している。そして、その補助金目当てに海外メーカーが日本に集結しようとしており、それはまるで“補助金という砂糖”にアリが群がっているかのようだ(図9)。

「天は自ら助くる者を助く」という。日本の装置メーカーは、例えばCanonのような戦略を考案するなど、生き残る手段を真剣に考えて頂きたい。1年後の2024年に、本稿と同じ分析を行った際に、シェアを増大させている装置メーカーが多数出現することを願いたい。

筆者プロフィール

湯之上隆(ゆのがみ たかし)微細加工研究所 所長

1961年生まれ。静岡県出身。京都大学大学院(原子核工学専攻)を修了後、日立製作所入社。以降16年に渡り、中央研究所、半導体事業部、エルピーダメモリ(出向)、半導体先端テクノロジーズ(出向)にて半導体の微細加工技術開発に従事。2000年に京都大学より工学博士取得。現在、微細加工研究所の所長として、半導体・電機産業関係企業のコンサルタントおよびジャーナリストの仕事に従事。著書に『日本「半導体」敗戦』(光文社)、『「電機・半導体」大崩壊の教訓』(日本文芸社)、『日本型モノづくりの敗北 零戦・半導体・テレビ』(文春新書)。2023年4月には『半導体有事』(文春新書)を上梓。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

投稿論文が激増した「VLSIシンポジウム2023」、シンガポール国立大が台頭

投稿論文が激増した「VLSIシンポジウム2023」、シンガポール国立大が台頭

2023年6月に京都で開催される「VLSIシンポジウム2023」。ようやく、本格的なリアル開催が戻ってくるようだ。本稿では、デバイス分野のTechnologyおよび、回路分野のCircuitsそれぞれについて、投稿/採択論文数の分析を行う。 ここが変だよ 日本の半導体製造装置23品目輸出規制

ここが変だよ 日本の半導体製造装置23品目輸出規制

2023年3月、経済産業省は、半導体製造装置など23品目を輸出管理の対象として追加する方針を固めた。だが、ここで対象とされている製造装置、よくよく分析してみると、非常に「チグハグ」なのである。何がどうおかしいのか。本稿で解説したい。 半導体の微細化は2035年まで続く 〜先端ロジックのトランジスタと配線の行方

半導体の微細化は2035年まで続く 〜先端ロジックのトランジスタと配線の行方

2022年6月に開催された「VLSIシンポジウム」の講演のうち、最先端ロジック半導体に焦点を当てて解説する。ASMLが2023年から本格的に開発を始める次世代EUV(極端紫外線)露光装置「High NA」が実用化されれば、半導体の微細化は2035年まで続くと見られる。 なぜTSMCが米日欧に工場を建設するのか 〜米国の半導体政策とその影響

なぜTSMCが米日欧に工場を建設するのか 〜米国の半導体政策とその影響

本稿では、米国の半導体政策に焦点を当て、それが世界にどのような影響を及ぼしてきたか、または及ぼすと予測されるかについて論じる。 3Mが2025年末までにPFAS製造を停止、世界の半導体製造はどうなるのか

3Mが2025年末までにPFAS製造を停止、世界の半導体製造はどうなるのか

3M社が2025年末までにPFAS製造から撤退するという。世界の半導体製造は一体どうなってしまうのだろうか。 リーマン・ショック級のメモリ不況の到来 〜その陰にIntelの不調アリ

リーマン・ショック級のメモリ不況の到来 〜その陰にIntelの不調アリ

半導体市場の不調が明らかになっている。本稿では、世界半導体市場統計(WSTS)のデータ分析を基に、今回の不況がリーマン・ショック級(もしくはそれを超えるレベル)であることと、その要因の一つとしてIntelの不調が挙げられることを論じる。