強磁性半導体が示す「特異な振る舞い」を解明:新たな第一原理計算手法を開発

東京大学の研究グループは、産業技術総合研究所や大阪大学と共同で、強磁性半導体の一つである(Ga,Mn)Asが示す「特異な振る舞い」について、新たに開発した第一原理計算手法を用い、その原因を解明した。

開発した新手法は、強磁性半導体以外の材料系にも適用可能

東京大学大学院工学系研究科の新屋ひかり特任准教授と大矢忍教授、吉田博嘱託研究員らによる研究グループは2023年11月、産業技術総合研究所の福島鉄也研究チーム長、大阪大学大学院工学研究科の佐藤和則准教授と共同で、強磁性半導体の一つである(Ga,Mn)Asが示す「特異な振る舞い」について、新たに開発した第一原理計算手法を用い、その原因を解明したと発表した。

(Ga,Mn)Asは、「低温で金属的な振る舞い」「高温で半導体的な振る舞い」をそれぞれ示すなど、変わった電気伝導特性を備えた強磁性半導体である。ただ、こうした特異な振る舞いをする原因については、これまで解明されていなかった。

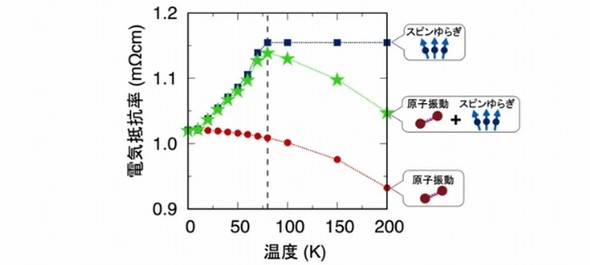

研究グループは今回、新たに開発した「有限温度における電気伝導特性を予測可能な第一原理計算手法」を用い、(Ga,Mn)Asにおける特異な振る舞いの解明に取り組んだ。強磁性半導体中では、温度が上昇すると「原子振動」や「スピンゆらぎ」が生じる。これらによって電子が散乱される効果を考慮すれば、有限温度における物質の特性を計算することができるという。

そこで研究グループは、コヒーレントポテンシャル近似(CPA)と呼ばれる手法を用い、温度効果を第一原理計算に取り込んだ。また、線形応答理論も利用して、電気伝導特性を計算した。

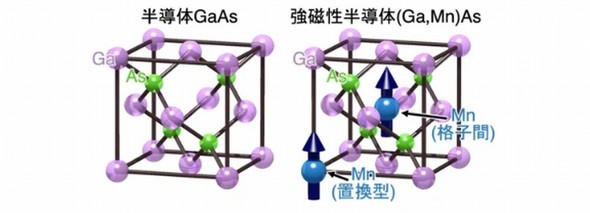

(Ga,Mn)Asの結晶内部では、Ga原子の位置を置き換えたMn原子(置換型原子)と、本来の原子位置の隙間に侵入するMn原子(格子間原子)が自然に発生する。今回の研究で、これら2種類のMn原子は、電気伝導特性に大きく影響していることが判明した。特に低温域では、格子間Mn原子で生じるスピンのゆらぎが、電気伝導を大きく妨げる役割を果たしていた。これに対し高温域では、主に電気伝導を担うAsの電子状態が、原子振動で変化し、抵抗が小さくなることが分かった。

今回開発した新手法は、強磁性半導体以外の材料系にも適用することが可能である。このため、あらゆる分野の材料開発に新手法を適用すれば、時間短縮や低コスト化に貢献するとみられている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

理研ら、「反強磁性体」の性質を超音波で確認

理研ら、「反強磁性体」の性質を超音波で確認

理化学研究所(理研)と東京大学、日本原子力研究開発機構の研究グループは、超音波を用い「反強磁性体」の性質を高い精度で測定できることを実証した。反強磁性材料の新たな物性測定手法を提供することで、高速磁気メモリなどの開発が進むとみられる。 トポロジカル物質における表面超伝導を発見

トポロジカル物質における表面超伝導を発見

名古屋大学の研究グループは、東京大学物性研究所と共同で、ノーダルライン半金属と呼ばれるトポロジカル物質において表面超伝導を発見した。 物質表面の熱励起エバネッセント波を分光測定

物質表面の熱励起エバネッセント波を分光測定

東京大学は、熱揺らぎで物質表面に現れる熱励起エバネッセント波を、ナノスケール分解能で分光測定する技術を開発した。パワー半導体素子設計時の熱励起雑音評価に適用できる技術だという。 キャパシターの絶縁破壊過程を電極越しに可視化

キャパシターの絶縁破壊過程を電極越しに可視化

東京大学の研究グループは、大容量強誘電体メモリに実装可能な二酸化ハフニウム(HfO2)系強誘電体を用いたキャパシターが絶縁破壊に至る過程を、電極越しに可視化することに成功した。 エネルギー密度1.6倍のリチウムイオン電池を開発

エネルギー密度1.6倍のリチウムイオン電池を開発

東京大学は、高価なコバルトを用いずに、エネルギー密度が従来比1.6倍となる「リチウムイオン電池」を開発、安定動作に成功した。 光位相器を不揮発化、強誘電体トランジスタで駆動

光位相器を不揮発化、強誘電体トランジスタで駆動

東京大学は、光位相器を強誘電体トランジスタで駆動させる新たな手法を開発した。強誘電体中のメモリ効果を利用することで、光位相器の不揮発化に成功した。