ニュース

トポロジカル物質における表面超伝導を発見:CaAgPにPdを少量添加

名古屋大学の研究グループは、東京大学物性研究所と共同で、ノーダルライン半金属と呼ばれるトポロジカル物質において表面超伝導を発見した。

極めて高い移動度を持つ電子キャリアが表面層に局在

名古屋大学大学院工学研究科の矢野力三助教と柏谷聡教授らの研究グループは2023年11月、東京大学物性研究所の岡本佳比古教授らと共同で、ノーダルライン半金属と呼ばれるトポロジカル物質において表面超伝導を発見したと発表した。

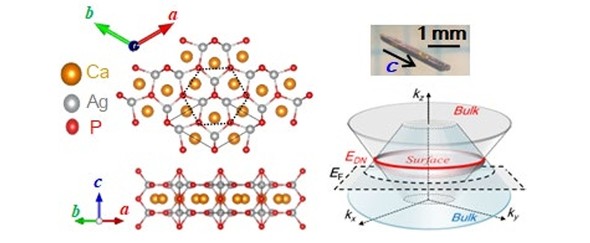

研究グループは今回、CaAgP(カルシウム銀リン化物)にPd(パラジウム)を少量添加した「Pd-CaAgP」を実験で用いた。この物質は、ディラック点と呼ばれる直線バンドの交差点が、フェルミレベル近傍でリング状につながった電子構造となっている。この物質は、フラットバンド表面状態が形成されることや超伝導を発現することが、理論解析によって既に分かっていたという。

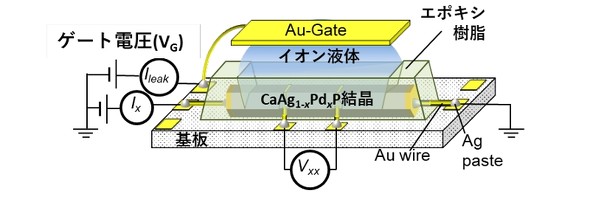

今回の実験では、電気2重層トランジスタを用いた電気輸送測定を行った。これにより、最大105cm2/Vsという極めて高い移動度を有する電子キャリアが表面層に局在し、物質内部とは異なる表面状態であることを確認した。トンネル分光法により、発現した超伝導が表面層に存在することも見極めた。

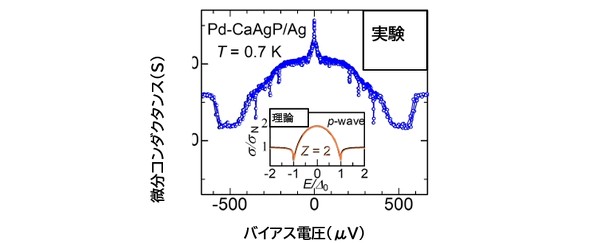

さらに、観測できた超伝導ギャップ構造は、ゼロバイアス・コンダクタンスピークというスペクトル形状であった。これにより、表面超伝導は非従来型超伝導性を有していることが分かった。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

ニオブを用い伝送損失が小さいミリ波帯導波管を開発

ニオブを用い伝送損失が小さいミリ波帯導波管を開発

名古屋大学と国立天文台、川島製作所および、情報通信研究機構(NICT)の研究グループは、ニオブ(Nb)を用いてミリ波帯の導波管を作製し、超伝導状態にある導波管の伝送損失が極めて小さくなることを確認した。次世代通信規格「Beyond 5G/6G」などへの応用を見込む。 異なる磁性元素を含む7個の新しい超伝導体を発見

異なる磁性元素を含む7個の新しい超伝導体を発見

東京大学物性研究所らによる研究チームは、異なる磁性元素を含む7個の新しい超伝導体を発見した。 新しいハイエントロピー型アンチモン化合物で超伝導を観測

新しいハイエントロピー型アンチモン化合物で超伝導を観測

名古屋大学の研究グループは新しいハイエントロピー型アンチモン化合物の合成に成功し、この物質が超伝導体であることを確認した。元素の構成比率を変えれば、超伝導性能をさらに向上できる可能性があるという。 薄膜型全固体電池内の化学反応を“丸ごと”可視化、東北大ら

薄膜型全固体電池内の化学反応を“丸ごと”可視化、東北大ら

東北大学、名古屋大学、ファインセラミックスセンター、高輝度光科学研究センターらの研究グループは2023年8月4日、充放電中の薄膜型全固体電池における化学状態変化を“丸ごと”可視化することに成功したと発表した。 蓄電池電極内で容量が劣化する情報を非破壊で取得

蓄電池電極内で容量が劣化する情報を非破壊で取得

東北大学を中心とする共同研究グループは、充放電による蓄電池電極内の容量劣化に関する情報を、定量的かつ非破壊で取得できる手法を開発した。この技術を用いると、蓄電池の性能劣化について、迅速かつ効率的にその要因を特定することができ、長寿命の蓄電池開発につながるとみている。 Fe/FeRh界面で強い垂直磁気異方性の発現を発見

Fe/FeRh界面で強い垂直磁気異方性の発現を発見

名古屋大学は、鉄ロジウム(FeRh)と強磁性体の界面で、磁気交換結合に基づく強い垂直磁気異方性が発現することを発見した。室温付近におけるFeRhの反強磁性−強磁性相転移によって、垂直磁気異方性を制御できることも実証した。