ニュース

高強度テラヘルツ波を連続発生させる装置を開発、福井大とNICT:THz波の安全性を実験で検証可能に

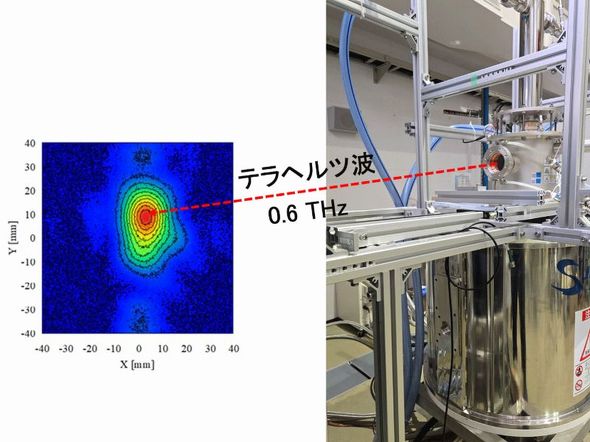

福井大学遠赤外領域開発センターと情報通信研究機構(NICT)が、高強度テラヘルツ波(0.6THz)を連続的に発生させることが可能な装置を開発した。テラヘルツ波を安心安全に利用するための実験的研究が可能となる。

高速大容量無線通信やセキュリティ検査でのTHz波導入を加速

福井大学遠赤外領域開発センターと情報通信研究機構(NICT)は2025年3月、高強度テラヘルツ波(0.6THz)を連続的に発生させることが可能な装置を開発したと発表した。テラヘルツ波を安心安全に利用するための実験的研究が可能となる。

周波数範囲が0.1T〜10THzの電磁波は「テラヘルツ波」と呼ばれ、電波のような透過性と、レーザー光線のような高い直進性を兼ね備えている。このため、次世代の高速大容量無線通信やセキュリティ検査などへの応用が検討されている。ところが、これまでは高強度のテラヘルツ波を連続的に発生させる装置がなく、人体に与える影響などを実験的に確認する方法がなかったという。

研究グループは今回、核融合実験施設などで高強度電波発生装置として利用されている「ジャイロトロン」をベースに、0.6THzで高強度の電波を連続的に発生できる新たなジャイロトロンを開発し、実際に動作することも確認した。実験では、中心部で強度が高い円形のテラヘルツ波を観測した。しかも、医学や生物実験で求められる強度レベルで、一定かつ連続的に10分以上も照射できることを確認した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

ポスト5Gチップを開発、遅延時間を50分の1に短縮

ポスト5Gチップを開発、遅延時間を50分の1に短縮

マグナ・ワイヤレスと大阪大学、情報通信研究機構(NICT)は、遅延時間を従来の50分の1に短縮できる「ポスト5G対応半導体チップ」を共同開発した。産業分野におけるローカル5Gの普及を視野に入れており、マグナ・ワイヤレスが2025年度中に製品化する。 ローカル5GやLTEを高速切り替え 製造現場で安定通信

ローカル5GやLTEを高速切り替え 製造現場で安定通信

情報通信研究機構(NICT)とNEC、東北大学およびトヨタ自動車東日本は、公衆網(5G/LTE)とローカル5Gによるハイブリッドなネットワークを活用し、移動体との間で安定した無線通信を可能とする「SRF無線プラットフォームVer.2」の実証実験に成功した。 光源1個で大容量コヒーレント光通信に成功

光源1個で大容量コヒーレント光通信に成功

情報通信研究機構(NICT)らによる国際共同研究グループは、基準光配信と広帯域光コムを組み合わせ、光源1個で毎秒336Tビットという大容量のコヒーレント光通信に成功した。通信用光源の大幅削減が可能となる。 5G基地局周辺の電波強度、4Gと同等かそれ以下

5G基地局周辺の電波強度、4Gと同等かそれ以下

情報通信研究機構(NICT)は、商用運用されている5G(第5世代移動通信)基地局周辺の電波強度を測定した。この結果、従来の4G(第4世代移動通信)レベルと同程度あるいはそれ以下であることが分かった。 21言語のニューラル音声合成技術、NICTが開発

21言語のニューラル音声合成技術、NICTが開発

情報通信研究機構(NICT)は2024年6月、スマホ上でも高速動作が可能な21言語の高品質ニューラル音声合成技術を開発した。1つのCPUコアで、1秒の音声を0.1秒で合成できる。既存モデルに比べ約8倍の速さだという。 反強磁性体磁化ダイナミクスによるスピン流を検出

反強磁性体磁化ダイナミクスによるスピン流を検出

名古屋大学の研究グループは、福井大学や東北大学、京都大学および東邦大学と共同で、反強磁性体の磁化ダイナミクス(磁化の回転運動)から生じるスピン流の検出に成功した。さらに、反強磁性体における「スピンポンピング効果」によって、テラヘルツ波がスピン流に変換される機構についても解明した。