自動運転の高度化を支える自動車の通信技術:福田昭のデバイス通信(496) 2024年度版実装技術ロードマップ(16)(1/2 ページ)

今回は、自動車が搭載する通信技術の動向と自動運転に関連する通信技術を述べる。

自動車が搭載する通信技術の現状と将来動向

電子情報技術産業協会(JEITA)が2年ぶりに実装技術ロードマップを更新し、「2024年度版 実装技術ロードマップ」(PDF形式電子書籍)を2024年6月に発行した。既に6月11日には、ロードマップの完成報告会を東京で開催している(本コラムの第462回で既報)。

本コラムではこのほど、ロードマップの策定を担当したJEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会の協力を得て、前回の2022年度版に続いて今回の2024年度版も概要をご紹介できるようになった。この場を借りて同委員会の皆さまに深く感謝したい。

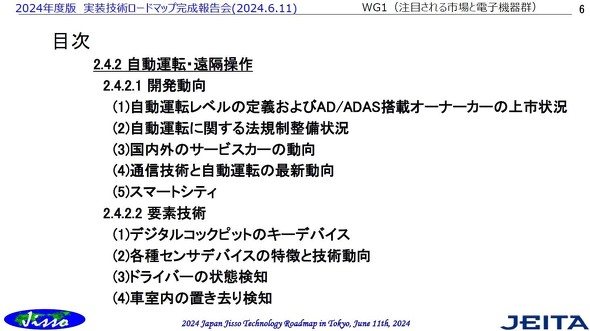

上記の経緯を経て、本コラムの第482回から、2024年度版のロードマップ概要をシリーズで報告している。前々回から、「2.4.2 自動運転・遠隔操作」の内容紹介を始めた。同項目は、「2.4.2.1 開発動向」と「2.4.2.2 要素技術」の2つのパートで構成される。最初のパートである「2.4.2.1 開発動向」は、「(1)自動運転レベルの定義およびAD/ADAS搭載オーナーカーの上市状況」「(2)自動運転に関する法規制整備状況」「(3)国内外のサービスカーの動向」「(4)通信技術と自動運転の最新動向」「(5)スマートシティ」から成る。

前回は、オーナーカー(自家用自動車)とサービスカー(人間あるいは貨物を運ぶ事業に使われる自動車)について、自動運転車両の商品化・商業化状況をご説明した。今回は、自動車が搭載する通信技術の動向と自動運転に関連する通信技術を述べる。ロードマップ本体だと「(4)通信技術と自動運転の最新動向」に相当する部分となる。

VICSシステムとETCシステムが国内で普及した二大通信システム

従来の自動車用通信技術として国内で普及しているのは、道路交通情報通信システム(VICS:Vehicle Information and Communication System)と電子料金収受(ETC:Electronic Toll Collection)システムだろう。

VICSは、道路交通情報通信システムセンターが収集した道路交通情報(高速道路と一般道路の混雑状況や事故発生情報など)を、FM多重放送あるいは光ビーコンを通じて自動車のカーナビゲーションシステム(VICS対応カーナビ)にリアルタイムで送信する。カーナビは、渋滞している区間や事故処理中の区間を避けた経路を案内できる。

ETCシステムは、高速道路と有料道路(一部のみ)の料金所で自動車が停止せずに、双方向無線通信によって電子的に料金を支払うシステムである。ETCシステムを利用するには、クレジットカードと連動したETCカードとETC用車載器(無線通信器)を自動車があらかじめ搭載し、セットアップしていなければならない。

自動車における通信ニーズの高まりと自動運転の高度化。自動車だけで完結する自律型自動運転から、自動車と通信システムを組み合わせた協調型自動運転へと将来は移行する[クリックで拡大] 出所:総務省 自動運転時代の「次世代のITS通信」研究会、中間とりまとめ概要、p.6、2023年8月7日公表

先進運転支援システム(ADAS)あるいは自動運転システム(ADS)を構成する代表的なサブシステムには、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)と車線逸脱防止支援システム(LDPS:Lane Departure Prevention System)がある。

AEBは進行方向の車両や障害物などと自車の距離をリアルタイムで測定し、特定条件下で自動的にブレーキを作動させる。距離測定にはカメラやレーダーなどを使う。

LDPSは高速走行時にカメラによって自車走行車線の左右にある白線(あるいは黄線)を認識し、左右のどちらかに近づき過ぎたとシステムが判断すると警報音が鳴り、一部のシステムでは自車を車線中央に戻すためのハンドル操作を支援する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.