無酸素銅を開発、1000℃の熱処理後も結晶組織は均一:AMB基板の回路層に適用

三菱マテリアルは、1000℃で熱処理した後も微細で均一な結晶組織を維持できる無酸素銅「MOFC-GC」を開発した。xEVなどに搭載されるパワーモジュール用のAMB(Active Metal Brazing)基板などに向ける。

AMB基板の品質ばらつきを抑えつつ、優れた導電率や熱伝導率を実現

三菱マテリアルは2025年6月、1000℃で熱処理した後も微細で均一な結晶組織を維持できる無酸素銅「MOFC-GC」を開発したと発表した。xEVなどに搭載されるパワーモジュール用のAMB(Active Metal Brazing)基板などに向ける。

xEVや再生可能エネルギーなどに用いられる電子機器部材では、大電流に対応するため高い導電率や放熱性能が求められる。このため、優れた導電率と熱伝導率を有する無酸素銅が注目されている。実際、xEVなどで電力制御や変換に用いられるパワーモジュールでは、AMB基板などを使って、半導体素子が発する熱を効率よく逃がしている。

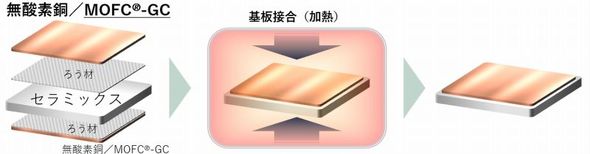

AMB基板の多くは、回路層に無酸素銅を採用しているという。ところが、AMB基板を製造するには、セラミックスと無酸素銅を加熱接合する必要がある。この処理工程で従来の無酸素銅は、結晶粒が粗大化したり不均一の組織が生成されたりしていた。これが原因でAMB基板は、品質ばらつきや特性劣化などを引き起こす可能性があった。

そこで同社は、長年培ってきた高品質の無酸素銅の製造技術と、独自の材料設計技術などを駆使し、新たなMOFC-GCを開発した。新製品は、1000℃で加熱しても微細で均一な結晶組織を安定的に保つことができ、高いレベルで結晶粒の粗大化を抑えることができるという。その上、導電率や熱伝導率についても高い特性を実現した。

MOFC-GCは、板厚として0.3mmから1.2mmまでの製品を用意している。AMB基板の回路層に採用すれば、「光学認識性の向上」や「表面粗さ低減」「めっき外観の改善」「銅回路層/セラミックス接合界面における超音波画像検査性の向上」「基板の反りが安定」など、さまざまな効果が期待できるという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

京大やトヨタなど、全固体フッ化物イオン二次電池用正極材料を開発

京大やトヨタなど、全固体フッ化物イオン二次電池用正極材料を開発

京都大学らの研究グループは、量子科学技術研究開発機構や東京大学、兵庫県立大学、東京科学大学および、トヨタ自動車らと共同で、全固体フッ化物イオン二次電池用の高容量インターカレーション正極材料を新たに開発した。ペロブスカイト酸フッ化物が、既存のリチウムイオン二次電池正極材料に比べ2倍を超える可逆容量を示すことが分かった。 600mm角のシリコン基板、三菱マテリアルが開発

600mm角のシリコン基板、三菱マテリアルが開発

三菱マテリアルは、チップレット技術を用いた半導体パッケージに向けた「角型シリコン基板」を開発した。開発した四角形状シリコン基板の外形は「600mm角など世界最大級」(同社)という。 3Dプリンターを用いて2層構造のチタン製水電解電極を開発

3Dプリンターを用いて2層構造のチタン製水電解電極を開発

三菱マテリアル(MMC)と横浜国立大学は、3Dプリンター技術を用いて「2層構造のチタン製水電解電極」を開発した。これを活用すると高電流密度の条件下でも、水素を効率よく製造することが可能となる。 常温で半年保管できる パワー半導体用銀ペースト接合材

常温で半年保管できる パワー半導体用銀ペースト接合材

ノリタケはLG化学と共同で、自動車向けパワー半導体用接合材を開発した。開発したのは半導体素子と銅板を接合する「銀ペースト」で、長期の常温保管が可能である。 次世代パワエレ向け軟磁性ナノ結晶圧粉コアを開発

次世代パワエレ向け軟磁性ナノ結晶圧粉コアを開発

トーキンは、次世代パワーエレクトロニクスに向けた「軟磁性ナノ結晶圧粉コア」を、東北大学と共同開発した。新材料は従来材料を大きく上回る超低損失と高飽和磁束密度を実現しており、電力変換機器のさらなる高効率化と小型化が可能となる。 デンカ、パワーモジュール向け放熱ベース板を増産

デンカ、パワーモジュール向け放熱ベース板を増産

デンカは2025年5月、放熱ベース板「アルシンク」の生産設備を増強すると発表した。大牟田工場(福岡県大牟田市)と中国の電化電子材料(大連)で増産に向けた投資を行う。これらの設備が稼働する2027年後半には、アルシンクの生産能力が約1.3倍に拡大する。

![従来の無酸素銅とMOFC-GCとの結晶組織画像比較[クリックで拡大] 出所:三菱マテリアル](https://image.itmedia.co.jp/ee/articles/2506/30/tm_250630mmc02.jpg)

![MOFC-GCの各種温度域における熱処理後の結晶組織[クリックで拡大] 出所:三菱マテリアル](https://image.itmedia.co.jp/ee/articles/2506/30/tm_250630mmc03.jpg)