二極化した半導体市場――日本はどうするべきか?:大山聡の業界スコープ(90)(2/3 ページ)

AI需要を背景にロジックとメモリへ集中する半導体市場で、MCUやアナログ主体の日本は取り残されつつある。先端分野への投資不足が続く中、DRAMメーカーの誘致や強い企業への支援、設計力強化が急務だ。今こそ実効性ある政策が求められる。

日本の半導体生産はなぜ停滞しているのか?

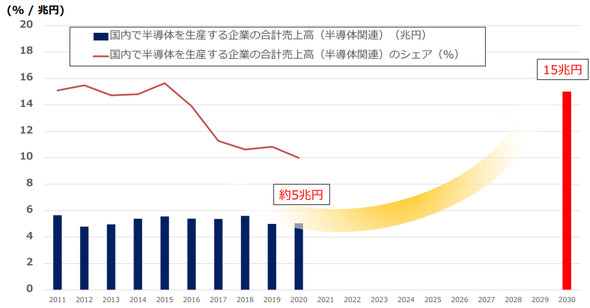

以上の点を踏まえた上で、図2を見てほしい。こちらは経産省が2023年4月の「半導体・デジタル産業戦略検討会議」で開示した資料である。このグラフは、日本国内での半導体生産額が2011年から2020年までの10年間に渡って5兆円前後にとどまっていること、この間に世界半導体市場は成長を続けているため、国内生産の世界市場におけるシェアは15%から10%に落ち込んでいること、を示している。

ではなぜ、国内生産額が増えないのか。その理由は明白で、かつて世界の半導体市場でトップ10にランクされていたNEC、東芝、日立製作所、富士通、三菱電機、松下電子工業の各社がロジックおよびメモリへの設備投資を一切しなくなったからである。この6社の中で、東芝と三菱電機だけはまだ半導体事業を続けているが、いずれも設備投資はディスクリート向けに限定しており、需要が急増しているロジックおよびメモリには投資していない。例外的に、東芝から分社したキオクシアがNAND型フラッシュメモリ事業を継続しており、NEC製DRAMを生産していた広島工場が現在ではMicron Technologyに受け継がれている、という事例はあるものの、いずれも世界市場においてシェアを拡大するような投資を行っているわけではない。

ロジックに関しては、ルネサス エレクトロニクスがNEC、日立製作所、三菱電機のロジックIC事業を引き継いでいるが、自社で先端プロセスを開発しておらず、製造も自社で投資せずにTSMCに多くを委託している。東芝はロジックおよびアナログの製造を子会社のジャパンセミコンダクターに委託しているが、先端ロジック事業からは撤退している。そしてソシオネクストが富士通およびパナソニックのロジックIC事業を引き継いでいるが、いずれも工場はUMCおよびTower Semiconductorに売却し、売却先でも先端ロジック事業からは撤退している。

民間と政府のギャップが招く構造的な課題

これがかつての日系大手半導体メーカー各社の現状である。「政府が半導体事業の重要さを主張し、補助金政策を打ち出しているのだから、日本でも半導体産業はきっと活性化するだろう」という声を時々、耳にする。だが、そもそも、上述の大手日系企業の現在の経営者から、半導体に関するコメントなどここ数年聞いたことがないし、メディアでも全く取り上げられていない。かつての大手各社にしてみれば「半導体事業への投資はもうこりごりだ」というのが本音だろう。政府と民間企業との間には、非常に大きなギャップが存在するのだ。キオクシア、Micron広島がメモリ向けに、東芝と三菱電機がディスクリート向けに政府の補助金を活用しているものの、「活性化」には程遠い。

図2の経産省の資料を更新すれば、2024年時点では国内の半導体生産額はもう少し伸びていると思われるが、恐らくは6兆円未満にとどまっているだろう。その一方で世界半導体市場は、2024年に6305億ドルに到達した。1ドルを150円で換算すれば約95兆円、仮に国内生産が6兆円近くまで伸びているとしても、そのシェアは6%前後に低下していることになる。

そもそも政府は、2030年の国内半導体生産目標をなぜ15兆円に設定したのか。これは筆者の臆測だが、目標を設定した当時、「2030年には世界半導体市場が100兆円になりそうだから、15%シェアに戻すためには15兆円の生産が必要だ」という考えがあったのだろう。しかし、世界半導体市場の成長は想定以上に速く、2025年(今年)には100兆円超が確実である。5年後の2030年には1兆ドル(150兆円)という予測もある。この場合、国内生産を15兆円に引き上げたとしても、世界シェアは10%でしかないのだ。15兆円という目標は極めて高い数字に見えるが、現状を放置すれば、国内生産シェアは5%を割り込むことが確実だろう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.