全固体電池で材料間の焼結時に起こる反応を抑止、九州大とデンソー:酸化物全固体電池の性能低下を防ぐ

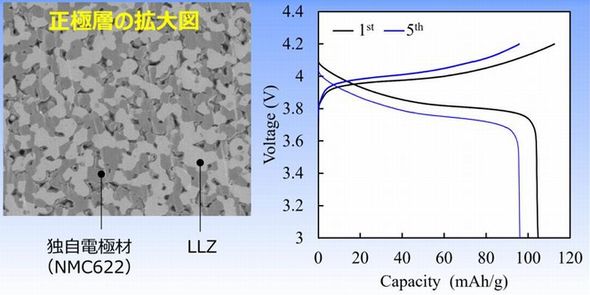

九州大学とデンソーは、全固体電池に用いる固体電解質と電極材を焼結する際の反応メカニズムを解明するとともに、価数維持と自己反応防止層を形成できる独自の電極材を開発した。開発した電極材を用いて酸化物全固体電池を作製し、充放電が繰り返し行えることを確認した。

電極材に含まれる遷移元素の低価数化が反応の起点に

九州大学大学院総合理工学研究院の渡邉賢准教授とデンソーの林真大氏(当時は九州大学大学院総合理工学府博士課程3年)は2025年9月、全固体電池に用いる固体電解質と電極材を焼結する際の反応メカニズムを解明するとともに、価数維持と自己反応防止層を形成できる独自の電極材を開発したと発表した。開発した電極材を用いて酸化物全固体電池を作製し、充放電が繰り返し行えることを確認した。

酸化物系電解質を用いた全固体電池は、発火や有毒ガスの発生がなく、安全性の高い電池として期待されている。特に、電解質の一種である「Li7La3Zr2O12(LLZ)」は、高いイオン伝導率や広い電位窓を有していて、有望な材料として注目されている。ところが、材料間を接合するには最低でも1000℃という高温での焼結が必要となる。このため、電極材料と電解質の間で意図しない反応が起こり、電池性能を劣化させる可能性があるという。

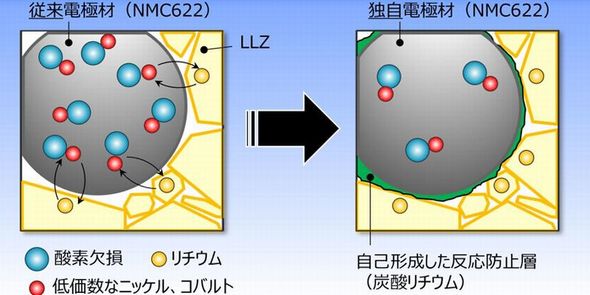

そこで研究グループは、高輝度放射光による「In-situ XAFS測定」や「GC-MSによる熱分析」という手法を用いて、その反応メカニズムを解明することにした。この結果、三元系電極材に含まれるニッケル、コバルトといった遷移元素が、高温下では酸素離脱とともに、低価数状態になることが分かった。低価数に変わったことでリチウムとイオンの半径が近くなり、材料内で占有位置の交換が生じた。

これを起点にして、LLZとの反応が始まることを突き止めた。遷移元素の価数状態は焼結温度に依存し、約710〜760℃で低価数元素の割合が最も大きくなり、反応しやすい温度帯であることを確認した。

突き止めた反応メカニズムに基づき開発した独自電極材は、拡散しやすい元素の割合が減り、自己形成した反応防止層が存在することによって、LLZとの間で焼結時に起こる元素交換が発生しないという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

燃料電池の低コスト化につながる電解質 300℃で高プロトン伝導率

燃料電池の低コスト化につながる電解質 300℃で高プロトン伝導率

九州大学らの研究グループは、固体酸化物形燃料電池(SOFC)の動作温度を300℃という温度域まで下げることができる電解質材料を開発した。これにより、高価な耐熱材料が不要となり、SOFCのコストダウンが可能となる。 指タッチで磁性を制御可能に? スピンドープ強磁性を発見

指タッチで磁性を制御可能に? スピンドープ強磁性を発見

佐賀大学と東北大学、筑波大学、九州大学および、高エネルギー加速器研究機構らの研究グループは、応力発光半導体に希薄な磁性原子を添加することで、「スピンドープ強磁性」が現れることを確認した。 「データベースにない新物質」を合成、全固体フッ化物イオン電池開発加速

「データベースにない新物質」を合成、全固体フッ化物イオン電池開発加速

追手門学院大学(追大)の高見剛教授らによる研究チームは、九州大学の多田朋史教授と共同で、フッ化物イオンが室温付近で超イオン伝導を示す新たな物質の合成に成功した。全固体フッ化物イオン電池(FIB)の開発に弾みをつける。 半導体応用も可能な二硫化モリブデンナノリボンを合成

半導体応用も可能な二硫化モリブデンナノリボンを合成

九州大学や名古屋大学、東北大学らによる研究グループは、二硫化モリブデンの極細構造(ナノリボン)を、化学蒸着法により基板上へ高い密度で成長させることに成功した。このナノリボンは、水素発生で高い触媒活性を示し、電子移動度の高い半導体としても活用できることを示した。 生体神経組織の動作を模倣するトランジスタを開発

生体神経組織の動作を模倣するトランジスタを開発

産業技術総合研究所(産総研)と東京大学、九州大学、兵庫県立大学、名古屋工業大学らによる研究グループは、生体神経組織の動作を模倣できるMOSトランジスタの動作実証に成功した。従来のCMOSトランジスタに比べ100万倍以上もゆっくり動作し、消費電力は500pWと極めて小さい。 二次元層状磁石、圧力印加で磁気特性が飛躍的に向上

二次元層状磁石、圧力印加で磁気特性が飛躍的に向上

九州大学は、二次元層状磁石に圧力を加えることで、垂直磁気異方性が飛躍的に向上することを実証した。スピンメモリや発電デバイスなどへの応用が期待される。