昼夜を問わず自動で複数のIoT端末に給電、東京科学大:LED光無線給電システムを開発

東京科学大学の研究グループは、昼夜を問わず自動的に複数のIoT端末に電力を供給できる「LED光無線給電(OWPT)システム」を開発した。

周囲の明るさに応じて動作モードを自動で切り替え

東京科学大学総合研究院未来産業技術研究所の宮本智之教授と同大学工学院電気電子系のMingzhi Zhao大学院生らによる研究グループは2025年11月、昼夜問わず自動的に複数のIoT端末に電力を供給できる「LED光無線給電(OWPT)システム」を開発したと発表した。

OWPTはレーザー型だと高出力の給電が可能だが、レーザービームの安全規制に対応する必要がある。一方、LED光源を用いる方式だと安全性は高いが、周囲の明るさに影響されるため、その対応が求められる。

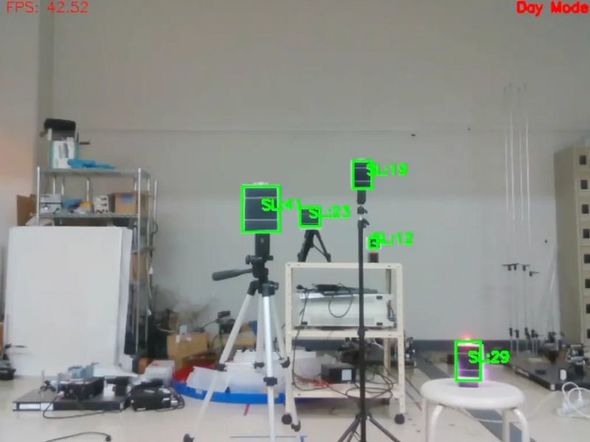

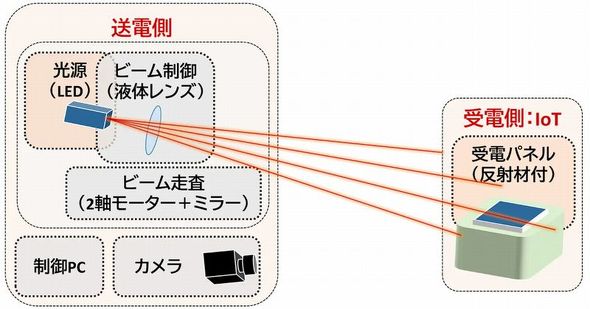

研究グループは今回、周囲の明るさに応じて動作モードを自動で切り替え、複数のIoT端末に効率よく電力を供給できる自動/適応型システムを開発した。例えば、明所(昼間)ではRGBカメラと深層学習を用いた画像認識により、受電パネルを検出する。一方、暗所(夜間)では赤外線投光と受電パネルに取り付けたレトロリフレクターを用いて赤外線画像処理を行い、受電パネルを高い精度で検知し追跡する。

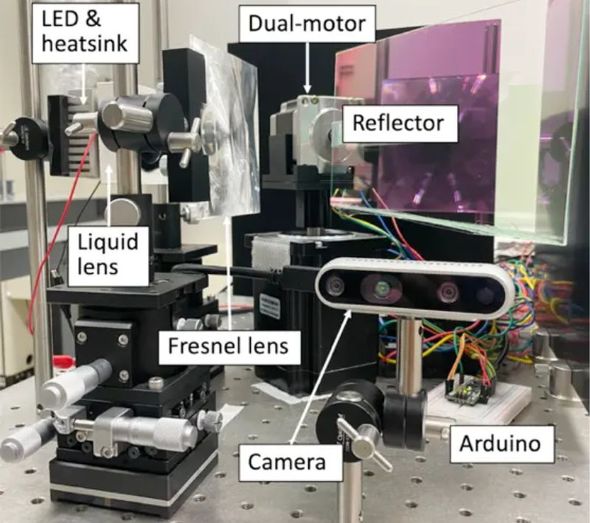

さらに、焦点可変型液体レンズと、光ビームを2次元方向に狙うビーム走査機構、RGBカメラと赤外線深度カメラによる画像検出といった技術を組み合わせた。これによって光照射スポットの大きさを、受電パネルまでの距離やそのサイズに応じて自動調整しながら、より正確に電力供給を行うことが可能となった。

試作したOWPTシステムを用い、最大5m先にある複数の受電パネルに対し、電力を供給する実験を行った。この結果、自動で順次電力を供給し、照明環境の変化にも瞬時に対応できることを確認した。今回用いたLEDの光出力は1.53Wで、この時の受電電力は最大90mWだった。

研究グループは今後、長距離への対応や高効率化に向けた光学系の改良、レーザービームを併用する仕組みの開発などに取り組む。これによって、幅広いIoT機器への対応を目指す。なお、現在は屋内での応用を対象にしているが、将来は屋外環境や、ロボット、自動運転車など移動体への拡張も視野に入れている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

400℃以上の高温に耐える負熱膨張材料を開発、日本材料技研

400℃以上の高温に耐える負熱膨張材料を開発、日本材料技研

日本材料技研は、負熱膨張材料「BNFO」について、年産1トン以上の量産体制を確立するとともに、高耐熱グレード品「BNFO-HT」を開発した。精密樹脂成型部品や導電性ペースト、接着剤など、高温プロセスを伴う産業用途への適用が可能となる。 0.2Vでデータ保持できる新型CMOSメモリ技術を開発、東京科学大

0.2Vでデータ保持できる新型CMOSメモリ技術を開発、東京科学大

東京科学大学の菅原聡准教授らによる研究グループは、0.2Vという極めて低い電圧でデータを保持できるCMOSメモリ技術を開発した。試作したSRAMマクロは、待機時の電力を不揮発性メモリ並みに削減できるという。 乾電池1本分の電圧で発光する深青色有機ELを開発、東京科学大

乾電池1本分の電圧で発光する深青色有機ELを開発、東京科学大

東京科学大学総合研究院フロンティア材料研究所の研究チームは、乾電池1本分の電圧(1.5V)で光る深青色有機ELの開発に成功した。次世代ディスプレイ規格に近い青色発光を低電圧で行うことが可能となる。 室温で紫〜橙色に光るp型/n型半導体を実現、東京科学大

室温で紫〜橙色に光るp型/n型半導体を実現、東京科学大

東京科学大の研究チームは、考案した独自の設計指針に基づき、p型/n型半導体特性や光学特性を広範囲に制御できる材料を開発した。開発したスピネル型硫化物は、高効率の緑色LEDや太陽電池に向けた新材料として有用であることを実証した。 人工光触媒をパネル化、CO2からギ酸を大量生成へ

人工光触媒をパネル化、CO2からギ酸を大量生成へ

三菱電機と東京科学大学は、可視光を吸収するポリマー状の窒化炭素(PCN)を固定化した光触媒パネルを用い、CO2からギ酸を生成することに成功した。ギ酸の大量生成を可能にすることで、再生可能エネルギーの利用拡大に貢献していく。 乾電池1本分の電圧で発光する白色有機ELを開発

乾電池1本分の電圧で発光する白色有機ELを開発

東京科学大学と大阪大学の研究チームは、乾電池1本分の電圧で発光する白色有機ELを開発した。青色のアップコンバージョン有機EL(UC-OLED)技術を応用しつつ、発光素子内に水色と黄色の発光色素を加えることにより、低電圧駆動で白色化を実現した。