海水の噴射がアンテナになる技術、何に使う?:若手研究員の発案がきっかけ

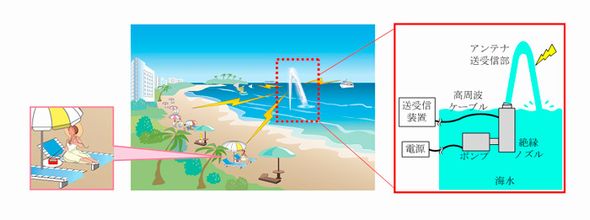

三菱電機は、海水を空中に噴出して生じる水柱をアンテナとして利用することで、電波を送受信できる海水アンテナ「シーエアリアル」を開発したと発表した。アンテナ効率は70%を実現。そのポイントとなるのは、同社が開発した絶縁ノズルの“空洞”にあるという。

三菱電機は2016年1月27日、海水を空中に噴出して生じる水柱をアンテナとして利用することで、電波を送受信できる海水アンテナ「シーエアリアル」を開発したと発表した。同社は今回、海水中に電流を流すことなく、アンテナ送受信部だけに高周波電流を効率よく流す「絶縁ノズル」を開発。これにより、アンテナ効率*)は、携帯端末やPCなどに内蔵されているアンテナと同等である70%を実現したとしている。

*)入力した電力に対する空間に放射される電力の割合のことを指す。

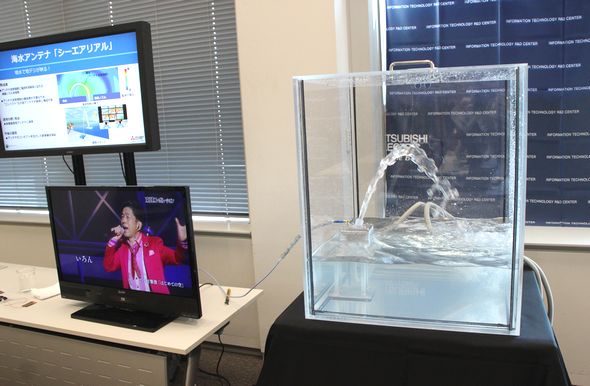

発表会では、地上デジタルテレビ放送(フルセグメント)の電波をシーエアリアルで受信するデモが行われ、噴水の有無によって受像の様子が変化する様子が見られた。

絶縁ノズルの“空洞”がポイント

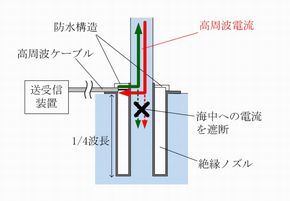

海水を噴出した水柱で電波の送受信を可能にするには、2つの課題がある。まずは、アンテナ送受信部にだけ高周波電流を流す必要があることだ。通常のアンテナの形状では、噴き上げられた水柱は海水面と物理的につながっているため、電流が海中へと流れてしまいアンテナ効率が低下してしまう。2つ目は、海水の導電率は金属と比べると大幅に低いため、水柱の抵抗値を下げる必要がある点である。

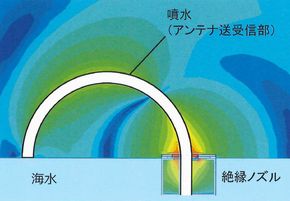

同社は、2つの課題を解決するために新しく、電波を遮断しやすい4分の1波長の長さを持った筒状の絶縁ノズルを開発。三菱電機 情報総合研究所のアンテナ技術部で部長を務める宮下裕章氏は、「絶縁ノズルの“空洞”がポイント。この空洞が、海中への電流を切り離す役割を持つ」と語る。また、水柱を太くし、低い導電率を補う構造になっている。

左=給電構造(絶縁ノズル)の模式図/右=電波放射の様子。噴水した海水が海に戻るときに、電流が海に流れてしまうのではないかという懸念はあるが、同社は、「シーエアリアルはモノポールアンテナになっているので、噴水した海水が海に戻ったとしても問題ない」とした (クリックで拡大) 出典:三菱電機

左=給電構造(絶縁ノズル)の模式図/右=電波放射の様子。噴水した海水が海に戻るときに、電流が海に流れてしまうのではないかという懸念はあるが、同社は、「シーエアリアルはモノポールアンテナになっているので、噴水した海水が海に戻ったとしても問題ない」とした (クリックで拡大) 出典:三菱電機発表会では、地上デジタルテレビ放送(フルセグメント)の電波を受信するデモが行われたが、「アンテナの長さを変えることによって、FMラジオや移動体通信用無線など任意の周波数を利用できる」と宮下氏は語る。反射物を利用したり、パラボナアンテナのような形状へと応用させることで、高周波の送受信も利用可能としている。人体への影響に関しても、「噴出した海水が流れる海で泳いだとしても問題ない」(三菱電機)とした。

若手研究員の発案で開発

シーエアリアルは、従来のアンテナは低い周波数で大型化し、支える基礎を含めると大規模な構造物が必要になってしまう課題から生まれた。海水を利用したきっかけは、若手研究員が発した「海水って電気が流れますよね」という言葉だったという。海水があればどこにでも大規模な構造物無しに設置でき、移動も可能になるのがメリットだ。

同社は、シーエアリアルの利用用途として、船などにおける放送/通信用アンテナや、災害が起きて通信のインフラが壊れてしまったときの減災システム向けアンテナを挙げる。宮下氏は、「シーエアリアルは面白い技術ではあるが、活用方法としては未知数である。今回の発表で世の中の意見を聞いて、アプリを見つけていきたい」とした。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

高集積化が可能、低電流スピントロニクス素子

高集積化が可能、低電流スピントロニクス素子

物質・材料研究機構(NIMS)国際ナノアーキテクトニクス研究拠点の土屋敬志氏らは、高集積化が可能な低電流スピントロニクス素子の開発に成功した。低電流で大容量のメモリ開発に弾みを付ける。 酸化チタンを透明電極に用いた有機薄膜太陽電池

酸化チタンを透明電極に用いた有機薄膜太陽電池

東京大学の特任教授を務める松尾豊氏らの研究グループは、酸化チタンを透明電極に用いた有機薄膜太陽電池を開発した。少量のニオブを混ぜた酸化チタン薄膜とすることで、電子のみを選択的に捕集することに成功した。 電気を通すラップの開発に成功

電気を通すラップの開発に成功

産業技術総合研究所(産総研)は2016年1月、電気を通す透明ラップフィルムを開発したと発表した。生鮮食品用の包装フィルムの他、曲面状のものにセンサーを実装できるという。 細胞を模倣した微小容器のコンピュータ制御に成功

細胞を模倣した微小容器のコンピュータ制御に成功

東京工業大学は、化学反応をコンピュータで制御できる「人工細胞型微小リアクター」の開発に成功したと発表した。高機能な分子コンピュータなどに応用が期待される。