圧電特性の向上、そのメカニズムを実験で解明:非鉛材料の圧電体開発に道筋

東京工業大学と東京大学の研究グループは、電気分極の方向が回転することにより、圧電体の特性が向上することを実験によって確認した。圧電メカニズムを実験で解明したことにより、鉛を使わない新たな圧電材料の開発に弾みがつくとみられている。

分極回転する余地がある結晶構造ほど特性は向上

東京工業大学科学技術創成研究院フロンティア材料研究所の北條元助教、東正樹教授、清水啓佑大学院生、東京大学大学院工学系研究科の幾原雄一教授らによる研究グループは2016年8月、電気分極の方向が回転することで圧電体の特性が向上することを、実験によって確認したと発表した。圧電メカニズムを実験によって解明したことで、鉛を使わない新たな圧電材料の開発に弾みがつくとみられている。

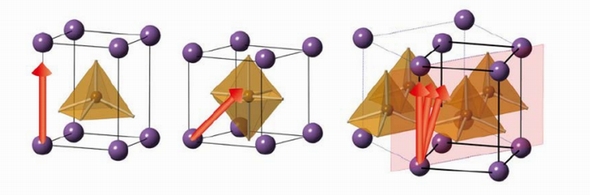

圧電体はセンサーやアクチュエーターとしてさまざまな電子機器に採用されている。現在主流となっている材料は、チタン酸鉛とジルコン酸鉛が混ざりあった「ジルコン酸チタン酸鉛(PZT)」である。PZTの圧電特性は、菱面体晶ペロブスカイトのジルコン酸鉛と正方晶ペロブスカイトのチタン酸鉛との相境界に存在する単斜晶相において、電気分極の方向が変化(回転)し、大きな歪みを生じるためだと考えられていた。ところが、これまで実験によって、この現象が確認されたことはなかったという。また、この材料は鉛の含有率が全体の重さの68%を占めている。このため、環境上の問題などから鉛を含まない圧電材料の開発要求が高まっていた。

東氏らの研究グループは、菱面体晶ペロブスカイトの鉄酸ビスマスと正方晶ペロブスカイトのコバルト酸ビスマスとが混ざり合ったコバルト酸鉄酸ビスマス圧電体「BiFe1-xCoxO3」に着目してきた。結晶構造がPZTと類似しているためである。研究グループはその結晶構造を詳細に解析し、PZTと同じMA型の単斜晶相が同固溶体に存在し、結晶構造内で電気分極の回転が実際に起こりうることを示してきた。

単斜晶相へ、さらに正方晶相へと変化

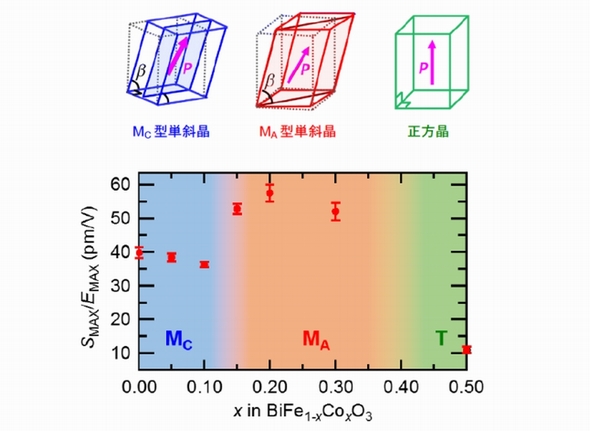

さらに北條氏と東氏らの研究グループは今回、BiFe1-xCoxO3を薄膜形態で安定化させることに成功し、圧電特性の評価を行った。薄膜X線回折と走査透過電子顕微鏡を用いて結晶構造の解析を行ったところ、コバルト量の増加に伴って、結晶構造がPZTとは分極の方向が異なるMC型の単斜晶相からMA型の単斜晶相へ、さらに正方晶相へと変化することが分かった。

圧電特性評価を詳細に行ったところ、MA型の単斜晶相で圧電特性が向上することが明らかとなった。しかも、結晶歪みが大きくて分極が回転する余地のある構造ほど圧電特性は向上した。このことから、電気分極の方向が回転することによって圧電特性が向上することが分かった。

今回の研究成果は、ペロブスカイト圧電体における圧電特性向上のためのガイドラインとなるもので、有害な鉛を用いない新たな圧電材料の開発につながるものと期待されている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

希少元素を使わない赤く光る窒化物半導体を発見

希少元素を使わない赤く光る窒化物半導体を発見

東京工業大学と京都大学の共同研究チームは2016年6月、希少元素を使わずに、赤色発光デバイスや太陽電池に応用できる新たな窒化物半導体を発見、合成したと発表した。 高周波圧電共振器の課題を解決する回路

高周波圧電共振器の課題を解決する回路

東京工業大学と情報通信研究機構(NICT)は2016年6月15日、シリコン上に集積できる高周波圧電共振器による位相同期回路(PLL)を、無線モジュールの水晶発振器を置き換え可能な性能で実現する技術を開発したと発表した。 蓄電池内部の挙動、原子レベルで解析に成功

蓄電池内部の挙動、原子レベルで解析に成功

東京工業大学らによる研究グループは、蓄電池内部における充放電時の挙動を、原子レベルで解析することに成功した。中性子線を用いて非破壊かつリアルタイムに観測できるシステムを開発したことによって実現した。 細胞を模倣した微小容器のコンピュータ制御に成功

細胞を模倣した微小容器のコンピュータ制御に成功

東京工業大学は、化学反応をコンピュータで制御できる「人工細胞型微小リアクター」の開発に成功したと発表した。高機能な分子コンピュータなどに応用が期待される。