蓄電容量はLi電池の15倍、NIMSのリチウム空気電池:空気極にCNTシートを採用

物質・材料研究機構(NIMS)は、蓄電容量が極めて高いリチウム空気電池を開発した。従来のリチウムイオン電池(Li電池)に比べて15倍に相当する高さで、EV(電気自動車)の走行距離をガソリン車並みに延ばすことも可能となる。

EVの走行距離をガソリン車並みに延ばす電池も可能に

物質・材料研究機構(NIMS)エネルギー・環境材料研究拠点ナノ材料科学環境拠点リチウム空気電池特別推進チームのチームリーダーを務める久保佳実氏と野村晃敬研究員らによる研究チームは2017年4月、蓄電容量が極めて高いリチウム空気電池を開発したと発表した。従来のリチウムイオン電池に比べて15倍に相当する高さだという。

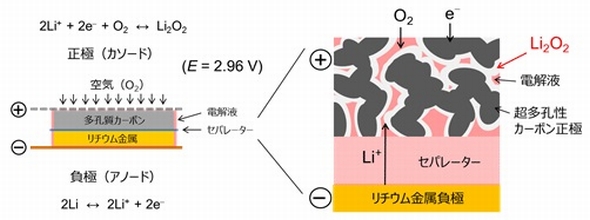

リチウム空気電池は、正極活物質として空気中の酸素を用い、負極にリチウム金属を用いる二次電池である。その構成は簡単で、正極(空気極)、セパレーター、負極(リチウム金属)を重ね、その間に電解液を注入している。

放電反応は、負極からリチウムが溶け出し、正極で酸素と反応して過酸化リチウム(Li2O2)が析出することによって起こる。この析出量が蓄電容量になる。このため、正極に用いるカーボン材料は、より多孔質な材料が適しているという。ところが、Li2O2は絶縁体であり、析出した膜が厚くなりすぎると電気化学反応が停止する。また、析出したLi2O2が空孔体積を埋め尽くした場合には酸素が通らずに、反応が停止することになる。このため、蓄電容量を高めるのは極めて難しいとみられていた。

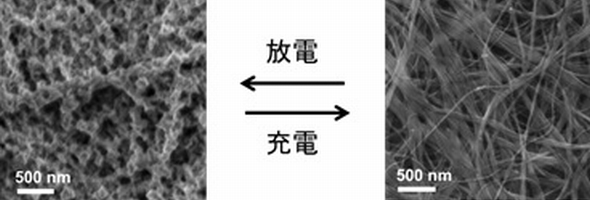

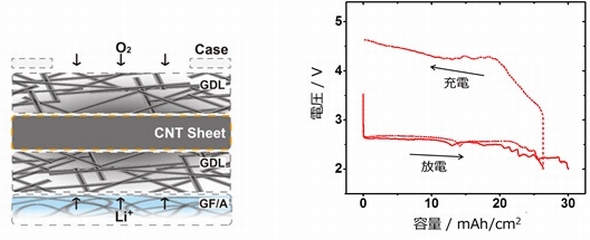

研究チームは今回、空気極材料に不織布状のカーボンナノチューブ(CNT)シートを用いた。そうしたところ、Li2O2はCNTシートを押し広げながら、大量に析出し続けることが分かった。当初200μmであったCNTシートの厚みは、3倍の600μmまで膨らんだという。このCNTシートは、充電(Li2O2の分解)を行うと析出物が消えて元の厚みに戻る。このような体積変化について研究チームは、「CNT特有の強靭さと柔軟さによるもの」と分析している。

今回の研究成果をベースに、空気極の微細構造などを最適化し、セル形状のリチウム空気電池を試作した。このセルを評価した結果、単位面積当たりの蓄電容量を30mAh/cm2まで高めることができた。従来のリチウム電池は2mAh/cm2程度であり、これに比べると15倍に相当する蓄電容量となることを実証した。EV(電気自動車)用電源に今回の研究成果を適用すると、満充電でガソリン車並みの走行距離を実現する電池を開発することも可能になる。

研究チームは今後、実用レベルの高容量リチウム空気電池システムの開発を目指す。このため、セルを積層したスタックの高エネルギー密度化を進めるとともに、空気から不純物を取り除く研究などにも取り組んでいく予定だ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

首都大学東京、導電性ポリマーの精密合成法開発

首都大学東京、導電性ポリマーの精密合成法開発

首都大学東京の野村琴広氏らは、優れた光機能を発現するπ共役ポリマーの精密な合成法を開発した。 タムロンが新しく狙うのは“人の眼を超える”技術

タムロンが新しく狙うのは“人の眼を超える”技術

タムロンが2016年11月に発表したのは“人の目を超える”とうたう技術だ。「超高感度」と「広ダイナミックレンジ」を両立し、次の成長を担う一事業として展開を進めるという。 脳波の状態から自動で作曲を行うAI、大阪大学など

脳波の状態から自動で作曲を行うAI、大阪大学など

大阪大学の沼尾正行氏らの研究チームは、楽曲に対する脳の反応に基づき自動で作曲を行う人工知能の開発に成功した。音楽で手軽に脳の活性化に結びつけることが期待される。 全固体Li二次電池、複合電極の電位分布計測が可能に

全固体Li二次電池、複合電極の電位分布計測が可能に

物質・材料研究機構の石田暢之氏らの研究チームは、全固体リチウムイオン二次電池の複合正極材料において、充放電前後の電位分布変化をナノスケールで可視化することに成功した。 硬い透明セラミックス、シリコンと窒素から合成

硬い透明セラミックス、シリコンと窒素から合成

東京工業大学は、シリコンと窒素の原子が結合した化合物から、硬い透明セラミックスを合成することに成功した。開発した物質は全物質中で3番目の硬さを持ち、耐熱性はダイヤモンドを上回る。 東北大ら、原子核スピンの状態を顕微鏡で観察

東北大ら、原子核スピンの状態を顕微鏡で観察

東北大学の遊佐剛准教授らの研究グループは、原子核スピンの状態を顕微鏡で観察することに成功した。分数量子ホール液体と核スピンの相互作用を解明するための重要な成果となる。