2次元超伝導体で新たな2つの量子状態を発見:超伝導デバイスの実現に道筋

東京大学と東北大学の研究グループは、乱れが極めて少ない2次元超伝導体に磁場を加えると、2つの特殊な量子状態が現れることを発見。磁場による量子状態の制御にも成功した。【訂正】

磁場による量子状態の制御にも成功

東京大学大学院工学系研究科附属量子相エレクトロニクス研究センター・物理工学専攻の岩佐義宏教授、同研究科物理工学専攻の斎藤優大学院生、東北大学金属材料研究所の野島勉准教授らによる研究グループは2018年2月22日、乱れが極めて少ない2次元超伝導体に磁場を加えると、2つの特殊な量子状態が現れることを発見したと発表した。

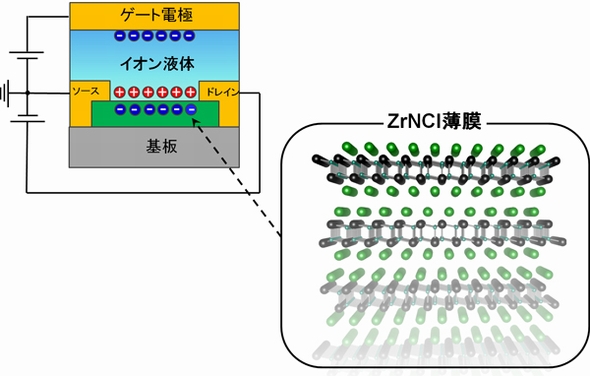

研究グループは、2次元物質と呼ばれる層状窒化物の塩化窒化ジルコニウム(ZrNCl)と二硫化モリブデン(MoS2)の単結晶を、スコッチテープ法により劈開(へきかい)して厚みを20nmとした。その表面に電気二重層トランジスター(EDLT)を作製した。EDLTは、一般的な電界効果トランジスター(FET)の絶縁層をイオン液体に置き換えたものである。

EDLT構造にすることで、従来の蒸着法などで作製した超伝導薄膜に比べて、不純物や欠陥といった乱れの影響が極めて小さく、厚みが1〜2nmの2次元超伝導を、ZrNClとMoS2の表面に実現することができたという。

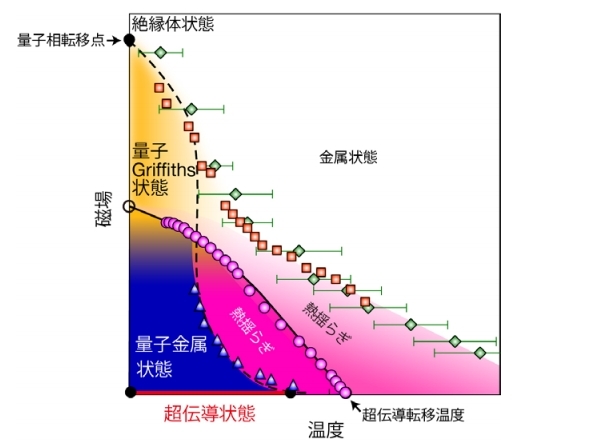

さらに、作製した2次元超伝導体に磁場を加えて、磁気抵抗の温度依存性を測定した。そうしたところ、オン(超伝導状態)からオフ(絶縁体状態)の間に、「量子金属状態」と「量子Griffiths状態」が現れることを発見した。また、これら4つの量子状態を磁場によって連続的に制御することにも成功した。

研究グループは、今回の研究成果が、新たな高結晶性2次元超伝導体の研究における技術基盤になるとともに、超伝導素子や超伝導集積回路など最先端ハードウェアを開発する上で、重要な知見になるとみている。

【訂正:2018年3月5日12:00 当初の記事では「超電導」と表記しておりましたが、「超伝導」の誤りです。お詫びして訂正致します。】

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

東北大学ら、次世代相変化メモリの新材料を開発

東北大学ら、次世代相変化メモリの新材料を開発

東北大学は、従来の材料とは逆の電気特性を示す相変化材料を開発したと発表した。この新材料を相変化メモリに適用すれば、データ書き換え時の消費電力小さく、高速動作を可能とする次世代不揮発性メモリを実現することができる。 東北大、GaSeの巨大なスピン軌道相互作用を発見

東北大、GaSeの巨大なスピン軌道相互作用を発見

東北大学大学院工学研究科の研究グループは、層状半導体GaSe(ガリウムセレン)が従来のGaAs(ガリウムヒ素)に比べて10倍を超えるスピン軌道相互作用を示すことを発見した。 東北大、CNTの原子構造を制御する合成手法開発

東北大、CNTの原子構造を制御する合成手法開発

東北大学の加藤俊顕准教授らによる研究グループは、カーボンナノチューブ(CNT)の原子構造を制御する新たな合成手法を開発した。従来手法では合成できなかった(6,4)ナノチューブの選択合成にも初めて成功した。 量子トンネルFETを酸化物半導体とSi系材料で実現

量子トンネルFETを酸化物半導体とSi系材料で実現

東京大学大学院工学研究科教授の高木信一氏らは2017年12月4日、極めて小さな電圧制御で動作可能な量子トンネル電界効果トランジスタを開発したと発表した。 「火を消す」有機電解液を開発――東大など

「火を消す」有機電解液を開発――東大など

東京大学と物質・材料研究機構(NIMS)らの研究グループは、消火機能を備えた高性能有機電解液を開発した。安全かつ高エネルギー密度を両立した新型二次電池の開発に弾みをつける。 東京大学ら、「ワイル磁性体」を初めて発見

東京大学ら、「ワイル磁性体」を初めて発見

東京大学物性研究所の黒田健太助教らによる研究グループは、反強磁性体マンガン化合物の内部で、「磁気ワイル粒子」を世界で初めて発見した。