連載

小容量と中容量の埋め込み不揮発性メモリ:福田昭のストレージ通信(91) STが語る車載用埋め込み不揮発性メモリ(4)(2/2 ページ)

埋め込み不揮発性メモリの記憶容量は、おおむね小容量、中容量、大容量、超大容量に分類される。今回は、小容量と中容量の埋め込み不揮発性メモリについて、用途や利点・欠点を解説する。

バイト単位のデータ書き換えを可能にする2層多結晶シリコン技術

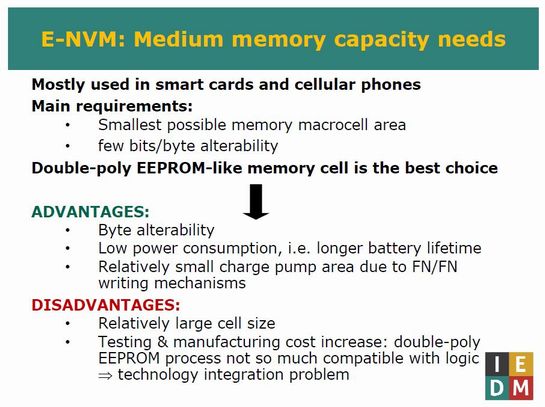

記憶容量がやや増加した、中容量(medium capacity)の埋め込み不揮発性メモリ技術は、スマートカード(ICカード)用シリコンダイや携帯電話端末用の各種半導体などに使われている。ここで重要なのは、数ビット単位あるいはバイト単位のデータ書き換えが可能なことだ。2層多結晶シリコンのEEPROMに類似の不揮発性メモリ技術が、良い選択だといえる。

2層多結晶シリコン技術には当然ながら、利害得失がある。利点は、バイト単位のデータ書き換えが可能なこと、消費電力が比較的小さいこと、書き込み原理がファウラーノルドハイムトンネリング(FNトンネリング)なのでチャージポンプ回路のシリコン面積が相対的に小さく済むこと、などである。

欠点は、メモリセルがかなり大きいこと、CMOSロジックに追加の製造プロセスが必要なこと、テスト工程が増えること、などである。

自動車用(車載用)のマイコンやSoCなどが必要とする埋め込み不揮発性メモリの記憶容量はさらに大きい。その実現技術は次回以降にご説明しよう。

(次回に続く)

⇒「福田昭のストレージ通信」連載バックナンバー一覧

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

不揮発性メモリ(単体)の栄枯盛衰と埋め込み用途への展開

不揮発性メモリ(単体)の栄枯盛衰と埋め込み用途への展開

今回は、単体の不揮発性メモリ製品(スタンドアロンの不揮発性メモリ製品)について考察し、車載マイコンの埋め込み用メモリとしてNORフラッシュメモリ技術が使われている理由や、単体メモリと埋め込み用メモリの違いに触れる。 車載用マイコンが内蔵する不揮発性メモリ

車載用マイコンが内蔵する不揮発性メモリ

今回から数回にわたり、2017年12月に開催された「IEDM」で行われた車載用の埋め込み不揮発性メモリに関する講座の模様を紹介していく。 強誘電体不揮発性メモリ(FeRAM)の基本動作

強誘電体不揮発性メモリ(FeRAM)の基本動作

今回は、強誘電体メモリ(FeRAM)の基本動作を解説する。FeRAMでは、強誘電体キャパシターにおける残留分極の向きがデータの値を決める。さらに、読み出し動作と微細化に伴う問題についても触れる。 中国メモリメーカーが直面する“特許”の壁

中国メモリメーカーが直面する“特許”の壁

メモリに注力する中国だが、Samsung Electronics、SK Hynix、Micron Technologyという巨大な3社が持つ特許を侵害せずに、メモリ技術開発を行うことはほぼ不可能だといわれている。中国メモリメーカーが直面するのは、“特許”の壁だろう。 東芝、SiC-MOSFETの抵抗を下げる新プロセス開発

東芝、SiC-MOSFETの抵抗を下げる新プロセス開発

東芝は2017年9月19日、SiC-MOSFETのチャネル領域の抵抗を約40%低減する新しいプロセス技術を開発したと発表した。 スマホと同じく“AD1C”へ向かうドローン ―― MAVIC Airの内部から見えること

スマホと同じく“AD1C”へ向かうドローン ―― MAVIC Airの内部から見えること

今回は2018年1月に発売された中国DJIの最新ドローン「MAVIC Air」を分解し、分析していく。DJIの過去のドローンと比較すると、デジタル機能の1チップ化が進んできていることが分かる――。