筑波大ら、安価で水素発生効率が高い電極を開発:穴の開いたグラフェンで保護(2/2 ページ)

筑波大学数理物質系の伊藤良一准教授らは、腐食耐性に優れ水素発生効率の高い卑金属電極を開発した。この卑金属電極は、白金などに代わる安価な水素発生電極として有用であることが分かった。

オンオフ試験を1000回後も、最大68%の性能値を維持

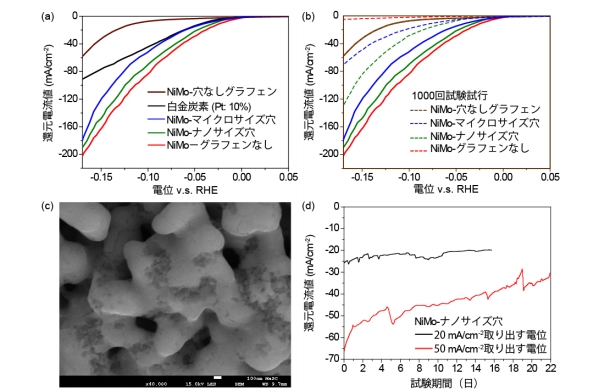

研究グループは、穴の大きさや有無など、条件を変えて試作したいくつかのニッケルモリブデン多孔質体を電極(陰極)として用い、硫酸性水溶液中で水素発生試験を行った。この結果、還元電流値が多いほど水素イオンは水素分子に変換された。また、グラフェンで保護していないニッケルモリブデン電極と、ナノサイズの穴が開いたグラフェン/ニッケルモリブデン電極は、白金/炭素(白金10wt%)よりも還元電流値が大きくなり、水素発生能力に優れていることが分かった。

電源のオンオフに相当する試験も行った。グラフェンで保護していないニッケルモリブデン電極は、オンオフを1000回繰り返したところ、還元電流値はほぼゼロに減少し、電極が溶けた。これに対して、ナノサイズの穴を開けたグラフェン/ニッケルモリブデン電極と、マイクロサイズの穴を開けたグラフェン/ニッケルモリブデン電極も、還元電流値は減少したが、ナノサイズの穴が開いたグラフェン/ニッケルモリブデン電極は、オンオフ試験を1000回行った後でも、最大68%の性能値を維持していることが分かった。マイクロサイズの穴が開いた電極は溶出が激しく溶解したという。

これらの結果から、ナノサイズの穴が開いたグラフェンで卑金属表面を保護すれば、電極としての寿命と性能を両立できることが明らかとなった。

研究グループによれば、今回の研究成果は水素発生電極に加え、固体触媒や燃料電池用電極、スーパーキャパシター、蓄電池といったエネルギー関連材料にも、広く応用できるとみている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

有機電子光デバイス用高分子、新合成法を開発

有機電子光デバイス用高分子、新合成法を開発

筑波大学と物質・材料研究機構(NIMS)の共同研究グループは、有機電子光デバイス用高分子半導体を合成するための新しい合成技術を開発した。作製した高分子が、有機EL素子の発光材料として機能することも確認した。 テラヘルツ光源を開発、円偏光電磁波を放射

テラヘルツ光源を開発、円偏光電磁波を放射

京都大学らの研究グループは、高温超電導体を用いた超電導テラヘルツ光源を作製し、円偏光特性を持つテラヘルツ波の放射に成功した。市販の単3形電池をつなぐだけで円偏光テラヘルツ波を放出できるという。 酸化マンガンをグラフェンで挟んだ負極材料開発

酸化マンガンをグラフェンで挟んだ負極材料開発

物質・材料研究機構(NIMS)の研究グループは、二次電池の高容量化と長寿命化の両立を可能とする酸化物/グラフェン複合材料を開発した。 グラフェンを使った電池レスの湿度センサー

グラフェンを使った電池レスの湿度センサー

英University of Manchester(マンチェスター大学)は、IoT(モノのインターネット)向けに、グラフェンセンサーを使ったバッテリーレスの湿度モニターを開発した。さまざまなIoT機器向けに、低コストでセンサーを製造する技術に応用できると期待される。 グラフェン発光素子をシリコンチップ上に集積

グラフェン発光素子をシリコンチップ上に集積

慶應義塾大学理工学部物理情報工学科の牧英之准教授らは、シリコンチップ上で動作する高速なグラフェン発光素子を開発した。超小型の発光素子をシリコン上に集積した光通信用素子を実現することが可能となる。 赤外光を可視光に、グラフェンの新特性が判明

赤外光を可視光に、グラフェンの新特性が判明

京都大学大学院理学研究科の研究チームが、炭素の単一原子層薄膜であるグラフェンを通じて赤外光を1桁波長の可視光に変換できることを発見した。楕円(だえん)偏光の赤外光を用ると、可視光への変換効率が最大になったという。