磁性絶縁体を用いグラフェンのスピン方向を制御:スピントランジスタ実現に道筋

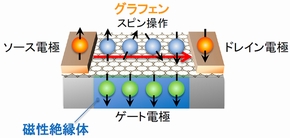

量子科学技術研究開発機構(QST)らの研究チームは、グラフェン回路を用いたスピントランジスタの実現に欠かすことができない、電子スピンの向きを制御する技術を開発した。

量子科学技術研究開発機構(QST)量子ビーム科学研究部門の境誠司上席研究員、物質・材料研究機構(NIMS)先端材料解析研究拠点の山内泰NIMS特別研究員、筑波大学数理物質系の山田洋一講師、慶應義塾大学理工学部の安藤和也准教授らによる研究チームは2018年3月、磁性絶縁体を用いてグラフェンのスピンの向きを制御する技術を開発したと発表した。今回の成果は、グラフェン回路を用いたスピントランジスタの実現とこれを応用した演算デバイスの実用化につながる技術とみられている。

スピントロニクス技術は、電子が持つ電荷に加えて、電子のスピンを情報処理に用いる。これにより、エレクトロニクスに比べて演算性能が飛躍的に向上し、電力消費は極めて小さいといった特長がある。ところが、スピンを用いた演算デバイスを実用化するためには、回路内を流れる電子のスピンの向きを人為的に制御できるスピントランジスターの開発が必須となっていた。

高品質のYIG薄膜をグラフェンと接合

研究チームは、グラフェンを用いたスピントランジスタを実現するため、スピン偏極技術の研究を行った。この中で、磁性絶縁体とグラフェンを貼り合わせて、グラフェンを流れる電子のスピン方向を、磁性絶縁体からの作用によって制御することを考えた。

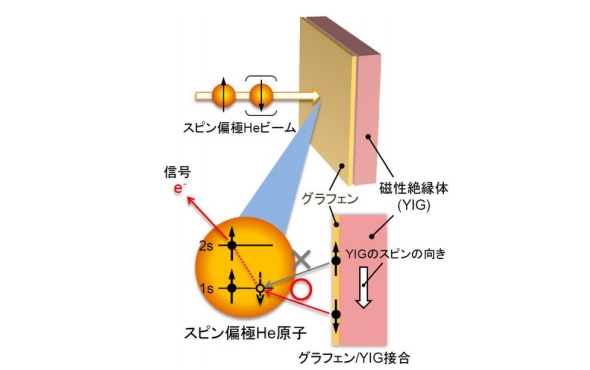

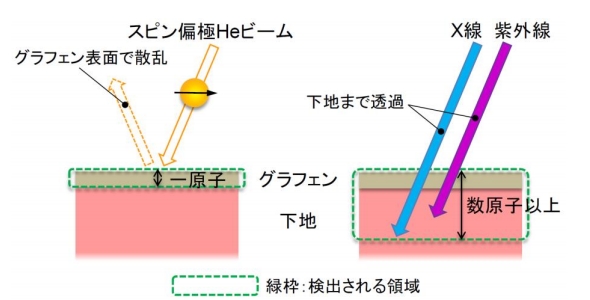

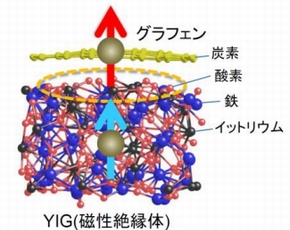

磁性絶縁体として注目したのが「イットリウム鉄ガーネット(YIG)」である。グラフェンと高い品質のYIG薄膜を原子レベルで接触するよう貼り合わせた接合を作製した。そして、グラフェンとYIGの接合に含まれるグラフェンの電子スピンを、スピン偏極ヘリウム原子のビームを使って観測した。スピン偏極ヘリウム原子は、物質の最表面で散乱され下地に透過しないため、グラフェンのスピンのみを選択的に検出することができるという。

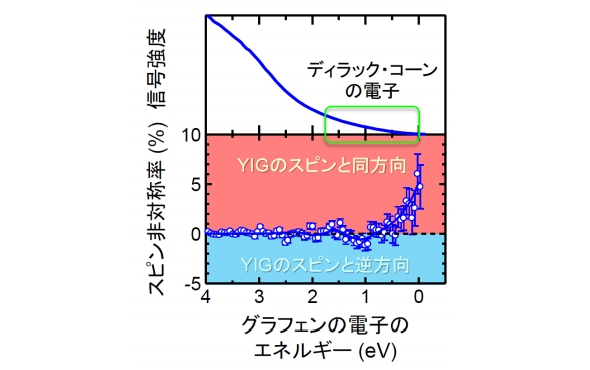

グラフェン内で電子の状態を示す「信号強度」と、スピンの向きを示す「スピン非対称率」を測定した。この結果、YIGのスピンの向きを一方向にそろえた状態では、エネルギーを持つ電子に正のスピン非対称率が観測された。これらは、グラフェンの中を高速に移動できる電子「ディラックコーン」であることが分かった。

また、スピン非対称率の符号から、グラフェンのディラックコーンのスピン方向は、YIGのスピン方向と同じであることも分かった。このことは、グラフェンのスピンとYIGのスピンは相互作用しており、YIGのスピン方向でグラフェンのスピン方向を自由に制御できることが実験結果から明らかとなった。理論的な解析でも、グラフェンとYIGの接合界面付近でYIGの性質が変化。グラフェン中を移動する電子のスピンに働く磁場が強められている可能性を明らかにした。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

NIMS、磁場のみで動作するトランジスタ開発

NIMS、磁場のみで動作するトランジスタ開発

物質・材料研究機構(NIMS)は、磁気でイオンを輸送するという、これまでとは異なる原理で動作するトランジスタを開発した。 蓄電容量はLi電池の15倍、NIMSのリチウム空気電池

蓄電容量はLi電池の15倍、NIMSのリチウム空気電池

物質・材料研究機構(NIMS)は、蓄電容量が極めて高いリチウム空気電池を開発した。従来のリチウムイオン電池(Li電池)に比べて15倍に相当する高さで、EV(電気自動車)の走行距離をガソリン車並みに延ばすことも可能となる。 NIMSら、超伝導体の移転温度を精密に制御

NIMSら、超伝導体の移転温度を精密に制御

物質・材料研究機構(NIMS)などの研究チームは、原子層超伝導の磁性分子による精密制御に成功した。そのメカニズムも明らかとなった。 リチウム空気電池に新電解液、効率も寿命も向上

リチウム空気電池に新電解液、効率も寿命も向上

物質・材料研究機構(NIMS)がリチウム空気電池の電解液を新開発し、77%のエネルギー効率と50回以上の放電サイクル寿命を達成した。 有機電子光デバイス用高分子、新合成法を開発

有機電子光デバイス用高分子、新合成法を開発

筑波大学と物質・材料研究機構(NIMS)の共同研究グループは、有機電子光デバイス用高分子半導体を合成するための新しい合成技術を開発した。作製した高分子が、有機EL素子の発光材料として機能することも確認した。 調光範囲を自由に変えられる、新型調光ガラス

調光範囲を自由に変えられる、新型調光ガラス

物質・材料研究機構(NIMS)は早稲田大学や多摩美術大学と共同で、グラデーション変化する調光ガラスを開発した。「遮光」と「眺望」を両立できる窓を実現することができる。