車載通信、高まるマルチギガビットへの要求:標準化団体も具体的に動いている(2/2 ページ)

レベル4およびレベル5の自動運転車開発メーカーは現在、マルチギガビット/秒クラスの通信速度を持つ車載コネクティビティの実現を要求している。これを受け、あらゆる業界団体や標準化団体は、そうした要件に沿った技術を開発する体制を整えているという。

IEEEにもタスクフォースが

またNAVは、半導体メーカーAquantiaやNVIDIA、Robert Bosch、Continental、Volkswagenなどが参画する業界団体だ。IEEE Ethernetグループと足並みをそろえて、「IEEE 802.3 Multi-Gig Automotive Ethernet PHY(以下、Multi-Gig Automotive Ethernet PHY)」の開発に取り組んでいるという、大きな強みを持っている。こうした動きの背後にあるのは、半導体メーカーAquantiaの力だ。同社が開発した高速のマルチギガビットイーサネット技術は、現在データセンター(10ギガビットイーサネット(GbE)/25GbE/100GbE)やエンタープライズインフラ(2.5GbE/5GbE/10GbE)で使われている。これにより同社は、他社と一線を画すことに成功している。

Aquantiaのオートモーティブプロダクト部門でマーケティング担当バイスプレジデントを務めるAmir Bar-Niv氏は、2018年7月に行われたEE Timesのインタビューで、「自動車業界には、これまでマルチギガビットのオートモーティブイーサネットが存在しない、孤立した分野があった。その部分が今では、他のプレイヤー企業が参入して独自のソリューションを市場投入できるよう、門戸を開いている。現在では、Multi-Gig Automotive Ethernet PHY規格が順調に進んでいることもあり、孤立した分野はもう存在しない」と述べる。

Aquantiaは、「自動車メーカー各社やティア1がMulti-Gig Automotive Ethernet PHYを導入するのは、ごく当然の結果だ」とみている。

Aquantiaは、「自動車業界は、Automotive Multi-Gig Ethernet PHYが最近追加されたことにより、既存のイーサネットの長所を生かすことができると気付いたようだ。例えば、複数のベンダーが関わっていることや低コストであることの他、スイッチングや同期、TSN(Time Sensitive Networking)、セキュリティ、トポロジーなどが挙げられる」と述べる。

補完的な技術なのか

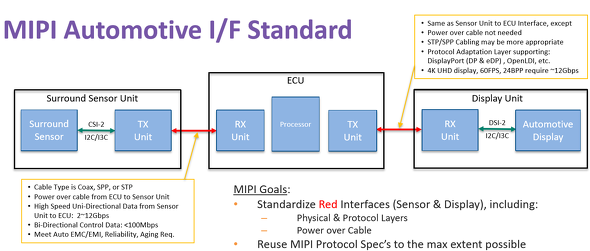

しかし、ここで重要なのは、全ての長距離伝送の車載用インタフェースが、同じように作られているわけではないという点だ。米国の市場調査会社であるStrategy Analyticsでオートモーティブエレクトロニクスサービス担当ディレクターを務めるIan Riches氏は、その一例として、「MIPIのオートモーティブ関連の取り組みは、HDBaseTとは異なる。MIPI A-PHYは、ポイント・ツー・ポイントの非同期リンクだ。一つの方向に膨大な帯域幅があるが、反対方向は制限されている。シンプルなデータパイプであるため、USBやイーサネットの他、HDBaseTなどのパワーをネイティブサポートしていない」と指摘する。

Riches氏は、「それでもMIPIは、広帯域源(例:カメラ)を中央制御装置に接続するオートモーティブイーサネットなどの、他のマルチギガビット接続と競争することになるだろう」と述べる。

同氏は、「これらの競合する接続ソリューションを比較するとどうなるか」とする質問に対し、「イーサネットは、ネットワークが必要な場合に適している。HDBaseTは、パワートランスミッションやUSBなどをサポートすることが可能だ。MIPI A-PHYは、自動車向け高速インタフェースのAPIXや、インフォテインメント系シリアルリンクであるFPD-Link、GMSL(Gigabit Multimedia Serial Link)など独自のLVDSソリューションに対して直接競合することになるだろう。MIPI A-PHYは、バックチャンネルにおいて、ある場所から別の場所に単純にデータを移動させる場合に、最適だといえる」と述べる。

MIPI Allianceの取締役であり、Qualcommの技術担当シニアディレクターを務めるRick Wietfeldt氏は、「イーサネットとMIPI、HDBaseTはいずれも、自動車エコシステムの中で役割を担う、補完的な技術だ」と述べる。

同氏は、「MIPIは自動車業界に対して、主に『性能』と『再利用』、『エコシステム』の、3つの特定のメリットをもたらす」と説明する。「さらに具体的には、MIPI A-PHYには、カメラやセンサー、ディスプレイ接続などに向けて調整した非対称リンクを提供するというメリットがある。他の技術との差別化を図ることも可能な、効率に優れた手法だ」(同氏)

【翻訳:田中留美、編集:EE Times Japan】

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

車載ネットワークの進化に勝機を見る、Marvellの戦略

車載ネットワークの進化に勝機を見る、Marvellの戦略

ストレージやネットワークなどに強みを持つファブレス半導体ベンダーのMarvell Semiconductorで、オートモーティブ担当バイスプレジデント兼ジェネラルマネジャーのWill Chu氏に、将来の自動車に求められるエレクトロニクス技術や同社の事業戦略について聞いた。 TEジャパンとアダマンド並木が協業、車載10Gbpsの実現へ

TEジャパンとアダマンド並木が協業、車載10Gbpsの実現へ

タイコ エレクトロニクス ジャパン(TEジャパン)は2018年5月22日、車載向けとして世界初となる光通信技術「10Gビット/秒(bps) データリンクシステム」を、アダマンド並木精密宝石と共同で開発することを発表した。両社は同技術の国際標準化を進め、2023年ごろの製品化を目指す。 車載通信の高速化を実現、LTE Cat 6/9対応モジュール

車載通信の高速化を実現、LTE Cat 6/9対応モジュール

Telit Wireless Solutionsは、「第9回国際カーエレクトロニクス技術展」で、LTE Cat 6やLTEC Cat 9に対応する、車載テレマティクス向け無線モジュールを展示した。コネクテッドカーの開発が進む中、高速通信へのニーズはますます高まっている。 センチ単位で位置検出、日本無線がGNSSチップ

センチ単位で位置検出、日本無線がGNSSチップ

日本無線は、センチメートル級の精度で位置検出が可能な全地球航法衛星システム(GNSS)チップ「JG11」の開発を始めた。自動運転システムなどの用途に向ける。 NECと日産、リチウムイオン電池事業を譲渡

NECと日産、リチウムイオン電池事業を譲渡

NECと日産自動車は2018年8月3日、両社のリチウムイオン電池事業をエンビジョン・エレクトローズ(以下、エンビジョン)に譲渡すると発表した。 車載用マイコンへの要求仕様

車載用マイコンへの要求仕様

車載用マイコンに対する要求仕様は、かなり厳しい。車載用マイコンが内蔵する不揮発性メモリについても同様だ。今回は、これらの要求仕様について説明する。