既存のメモリと次世代のメモリを比較する:福田昭のストレージ通信(134) 半導体メモリの勢力図(5)(2/2 ページ)

今回は、DRAMやNANDフラッシュメモリなど既存のメモリと、MRAM(磁気抵抗メモリ)やReRAM(抵抗変化メモリ)といったエマージング・メモリ(次世代メモリ)の特徴を比較する。

次世代の半導体メモリに共通する強みと弱み

既存の半導体メモリが抱えるこれらの弱点を克服するために考案され、開発されているのが「エマージング・メモリ(次世代メモリ)」である。前提としてあるのは、エマージング・メモリ(次世代メモリ)は全て「不揮発性メモリ(ノンボラタイル)」であることだ。そして既存の不揮発性メモリが抱える共通の弱点である書き込みの遅さを、エマージング・メモリ(次世代メモリ)では解決しようとする。言い換えると、エマージング・メモリ(次世代メモリ)は全て、書き込みが既存の不揮発性メモリよりも速い。読み出しと同等あるいはそれに近い速さで、書き込みを実行できる。

もう1つの重要な優位点に、エマージング・メモリ(次世代メモリ)は全て、データをバイト単位で扱えることがある。読み出しと書き込みのいずれの動作もバイト単位で実行できることは、使い勝手を著しく向上させる。

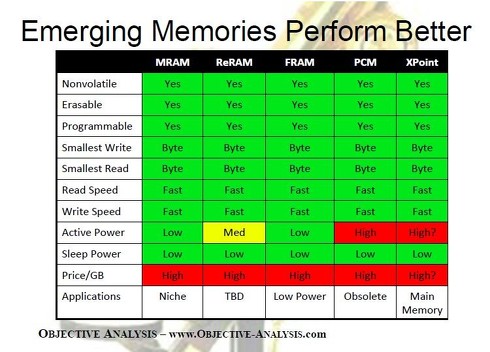

Handy氏は講演で、エマージング・メモリ(次世代メモリ)としてMRAM(磁気抵抗メモリ)、ReRAM(抵抗変化メモリ)、FRAM(強誘電体メモリ)、PCM(相変化メモリ)、XPoint(クロスポイントメモリ)を挙げ、その性能を一覧表にまとめてみせた。全ての次世代メモリに共通している特長は前述のように書き込みが速いこと。加えて待機時の消費電力が低いことである。またPCMとXPointは問題点として、動作時の消費電力が高いと指摘していた。

エマージング・メモリ(次世代メモリ)に共通の弱点は、「記憶容量当たりの価格が高い」ことだ。ただしこの弱点は、価格を「コスト」と言い換えれば、新規に開発するメモリに共通の属性だとも言える。今では最も安いNANDフラッシュメモリでも、量産の始まりでは記憶容量当たりのコストは非常に高かった。量産規模が小さく、また製造の歩留まりが低かったからだ。

エマージング・メモリ(次世代メモリ)でも当然ながら、量産当初の製造コストは非常に高い。製造コストに見合う値付けでは、市場規模の広がりは望めない。このため製品化当初は、コスト割れの価格を設定せざるを得ないだろう。それでも既存の半導体メモリに比べると、高価に見えてしまうことが少なくない。

(次回に続く)

⇒「福田昭のストレージ通信」連載バックナンバー一覧

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

鈍化するNANDフラッシュとDRAMの市場成長

鈍化するNANDフラッシュとDRAMの市場成長

今回は、NANDフラッシュメモリとDRAMの市場成長と価格変動について取り上げる。後半では、プレーナー型NANDフラッシュと3D NANDフラッシュの製造コストを比較する。 NANDフラッシュメモリの事業収益と価格の推移を振り返る

NANDフラッシュメモリの事業収益と価格の推移を振り返る

今回は、NANDフラッシュメモリの現在の市況について説明する。具体的には、供給過剰だった2016年前半から、品不足による価格上昇を経て、需給バランスの緩和で値下がりが始まった2018年までの動きを見る。 「シリコン・サイクル」の正体

「シリコン・サイクル」の正体

今回は、「シリコン・サイクル」について解説する。シリコン・サイクルの4つの状態と、シリコン・サイクルが備える特性を紹介する。 DRAMとNANDフラッシュのベンダー別シェア

DRAMとNANDフラッシュのベンダー別シェア

2018年に開催された「フラッシュメモリサミット」では、さまざまな講演が行われた。今回から始まるシリーズでは、半導体メモリ市場を分析した講演「Flash Market Update 2018」の内容を紹介する。 半導体業界、今後2年は減速もその後は回復基調に

半導体業界、今後2年は減速もその後は回復基調に

米国の市場査会社であるIC Insightsでプレジデントを務めるベテランアナリストBill McLean氏は、半導体業界の見通しについて、「現在、中国および欧州の貿易や、メモリサイクルが底に達したことなど、さまざまな状況が不透明な中、半導体業界は、今後2年間で減速していくが、その後再び勢いを取り戻すとみられる」と述べている。 Intelの創業7年目(1974年):パソコンを生み出した「8080」プロセッサが登場

Intelの創業7年目(1974年):パソコンを生み出した「8080」プロセッサが登場

Intelの創業7年目となる1974年を取り上げる。この年にIntelが発売した8ビットマイクロプロセッサ「8080」は、初期のパソコンを生み出すことになる、歴史歴な半導体製品だった。