理研ら、有機トランジスターで超伝導状態を制御:電子の数と動きやすさ同時に変化

理化学研究所(理研)らの共同研究グループは、有機物の強相関物質を用いた電気二重層トランジスターを作製し、電子の「数」と「動きやすさ」を同時に変化させることで、超伝導状態を制御することに成功した。

電子がわずかに増えると超伝導状態へ急激に変化

理化学研究所(理研)らの共同研究グループは2019年5月、有機物の強相関物質を用いた電気二重層トランジスターを作製し、電子の「数」と「動きやすさ」を同時に変化させることで、超伝導状態を制御することに成功したと発表した。

今回の研究成果は、理研開拓研究本部加藤分子物性研究室の加藤礼三主任研究員と川椙義高研究員(当時)、柚木計算物性物理研究室の柚木清司主任研究員と関和弘客員研究員、自然科学研究機構分子科学研究所の山本浩史教授、名古屋大学大学院工学研究科の竹延大志教授と蒲江助教および、東邦大学理学部物理学科の田島聖士研修生(当時)らによるものである。

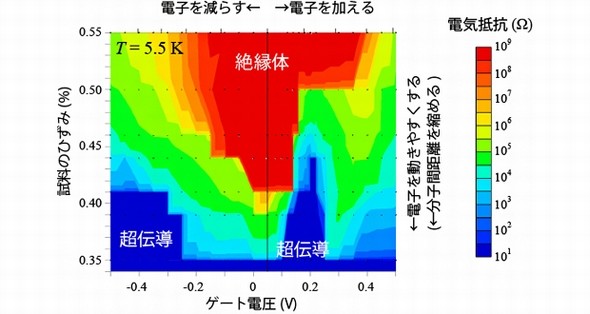

銅酸化物高温超伝導体などの強相関物質は、電子の「数」と「動きやすさ」を変化させると、その物性が「絶縁体」から「超伝導」の状態まで幅広く変わることが知られている。しかし、1つの物質で電子の「数」と「動きやすさ」を同時に制御して、強相関物質における超伝導のメカニズムを調べる方法は、これまでなかったという。

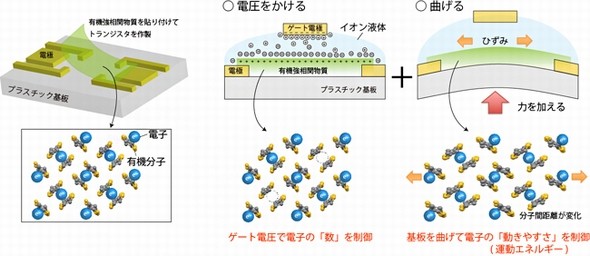

共同研究グループは今回、有機分子の「BEDT−TTF(ビスエチレンジチオ−テトラチアフルバレン)」からなる強相関物質を用いて、電気二重層トランジスターを作製した。このデバイスは、試料表面に0.5V程度のゲート電圧を印加することで、電子が増加(電子ドーピング)したり、減少(正孔ドーピング)したりする。また、有機物の強相関物質を用いたデバイスなので柔軟性があり、曲げることで電子の動きやすさを変えることができるという。これらの特長を生かし、「印加するゲート電圧」と「曲げにより生じるひずみ」を変化させ、超伝導状態を制御可能かどうか検証した。

実験の結果、ゲート電圧が正(電子を増やす)の領域では、電子をわずか数%増やしただけで絶縁体の状態から、超伝導状態へと急激に変化した。さらに電子を増やしていくと超伝導状態は消えることが分かった。ゲート電圧が負(電子を減らす)の領域でも、電子が減ると超伝導状態となるが、その発現条件は本質的に異なることが、今回の研究で明らかとなった。

共同研究グループによれば、今回の研究成果はさまざまな有機強相関物質に適用できるという。今後は、超伝導と磁性(電子スピンの並び方)の関係性なども、実験により解明する計画だ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

理研ら、半導体量子ビットの量子非破壊測定に成功

理研ら、半導体量子ビットの量子非破壊測定に成功

理化学研究所(理研)とルール大学ボーフム校らの国際共同研究グループは、電子スピン量子ビットの量子非破壊測定に成功した。 理研ら、シリコン量子ビットの高温動作に成功

理研ら、シリコン量子ビットの高温動作に成功

理化学研究所(理研)や産業技術総合研究所(産総研)らの共同研究グループは2019年1月、シリコン量子ビットを最高温度10K(約−263℃)で動作させることに成功した。 理研、室温付近で「電場による磁化制御」に成功

理研、室温付近で「電場による磁化制御」に成功

理化学研究所(理研)は、マルチフェロイック物質である「六方晶鉄酸化物」の単結晶試料を合成し、室温付近で「電場による磁化制御」に成功した。 正データと正信頼度の情報だけで分類境界を学習

正データと正信頼度の情報だけで分類境界を学習

理化学研究所(理研)の研究チームは、人工知能(AI)を用いた機械学習の分類問題で、正のデータとその信頼度(正信頼度)情報だけで、分類境界を学習できる手法を開発した。 U(1)量子スピン液体の状態、より高温で出現

U(1)量子スピン液体の状態、より高温で出現

理化学研究所(理研)と金沢大学の共同研究チームは、スピネル化合物「Ir2O4」の電子状態を第一原理計算で理論解析したところ、単極子(モノポール)が粒子のように振る舞う「U(1)量子スピン液体」の状態が、従来に比べて高温で出現することを発見した。 高温超電導線材を超電導接合したNMRコイル開発

高温超電導線材を超電導接合したNMRコイル開発

理化学研究所(理研)らによる研究グループは、高温超電導線材を用いて超電導接合した超電導コイル(NMRコイル)を開発し、9.39テスラの磁場中で永久電流運転に成功した。