Galaxy S10 5Gを分解 ―― ケータイで流行した2層基板が再び登場した背景と今後:この10年で起こったこと、次の10年で起こること(35)(3/3 ページ)

今回は、Samsung Electronicsの第5世代移動通信(5G)対応スマートフォン「Galaxy S10 5G」の内部などを紹介しながら、最近のハイエンドスマートフォンで主流になっている“基板の2階建て構造”(2層基板)を取り上げる。

Apple、Huaweiのハイエンドスマートフォンでも

図4は、2019年5月現在のスマートフォンシェアトップ3社の、基板の様子である。左から2018年モデルApple iPhone XS(2層基板)、2019年モデルHuawei P30 Pro(2層基板:2カ所あり)、2019年モデルSamsung Galaxy S10 5G(2層基板)の様子である。それぞれ形状や使い方が若干異なるが、スペーサーを挟む形での“2階建て構造”になっている。2層基板を用いることで、スマートフォン内部での基板面積の削減をもたらせているわけだ。

基板を2層化することのメリットは他にもある。半導体デバイスや機能によってはお互いのノイズなどで干渉してしまうことがある。一般的にはノイズに敏感なデバイスは距離を離して配置する、あるいは電源を別経路とする、シールド(分離)処理を行うなど対策を行う。しかしこれらも面積が広がる要素になる。もっとも効果的な対策は基板ごと分離してしまうことである。2層基板化は、デバイス種での分離、機能分離などにも使えるのだ。

一方でデメリットは、組立工程、テスト工程が増える(1層ずつチェック+2層化チェックとなる)ことに加え、部品増加に伴うコストアップなどがある。

しかしハイエンド機ではデメリットを超えるメリットがあるため、図4のように2層基板が主流となっている。

2層化は過渡期、使い方は各社各様

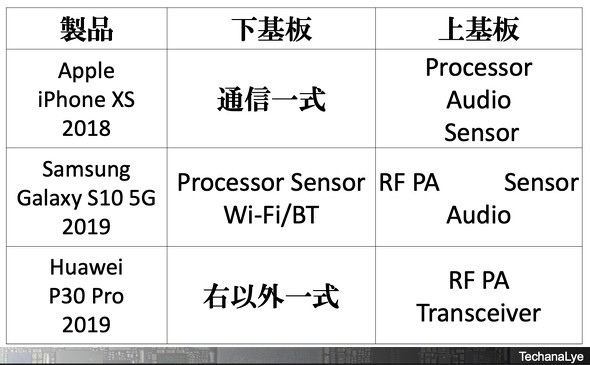

表1は、図4で取り上げた3機種の2層基板の機能(デバイス)分離の様子をまとめたものである。iPhone XSでは下基板には通信(ベースバンドプロセッサ含む)の一式を、上基板にはプロセッサとセンサーを配置している。通信側には広域通信LTEからローカル通信のWi-Fi/Bluetooth、NFC、ワイヤレス給電など通信の一切合切が集められている。センシングやオーディオなどのアプリケーションに寄与するデバイスは全てプロセッサ側。通信基板は通信するだけのいわゆる土管基板という構成だ。

Samsung Galaxy S10 5Gでは、表1のような分布となっている。下基板にはプロセッサもあれば、通信機能もある。上下基板ともにセンサーが分布しているのもAppleとは異なる構造だ。どちらが良いとは言い切れない。Huawei P30 Proは、上基板には通信用のパワーアンプと通信用のトランシーバーチップだけが配置されている(ローカル通信は下基板)。Appleよりもさらに踏み込んだ通信の分離である。ベースバンドプロセッサはアプリケーションプロセッサと1チップ化(KirinプロセッサはLTE機能を搭載)しているため分離できないので、通信の手足であるパワーアンプとトランシーバーだけを上基板に取り出している。

5G時代になるとsub-6GHz、mmWave(ミリ波)など干渉やノイズにシビアな信号が増えてくる。そのため分離やシールドなど新たな課題が発生する。解決に寄与するのが、機能、デバイスの分離である。今はまだハイエンド機(数機種)のみが用いる2層基板構造だが、ミドル機やローエンド機でも5G通信を使う時代になれば、2層基板構造はますます採用が増えるだろう。そして、その中から、コモディティとも言える使い方が生まれてくると思われる。今はまだ過渡期であり、各社各様だ。2019年は他にも多くの5G対応スマートフォンが発売される。弊社では率先して分解調査し、各社の違い、今後の在り方を明確にしていく予定だ。その中から見える課題や本格的な5Gの普及時期を見据えての姿も捉えていきたい。

筆者Profile

清水洋治(しみず ひろはる)/技術コンサルタント

ルネサス エレクトロニクスや米国のスタートアップなど半導体メーカーにて2015年まで30年間にわたって半導体開発やマーケット活動に従事した。さまざまな応用の中で求められる半導体について、豊富な知見と経験を持っている。現在は、半導体、基板および、それらを搭載する電気製品、工業製品、装置類などの調査・解析、修復・再生などを手掛けるテカナリエの代表取締役兼上席アナリスト。テカナリエは設計コンサルタントや人材育成なども行っている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

iPhone XRとiPad Proの中身に透かし見る最新半導体トレンド

iPhone XRとiPad Proの中身に透かし見る最新半導体トレンド

今回は2018年10〜11月に発売されたAppleの2つの新製品「iPhone XR」と「iPad Pro」の中身を詳しく見ていこう。2機種の他、9月発売の「iPhone XS/同XS Max」とも比較しながら、最新の半導体トレンドを探っていこう。 「XPERIA XZ2 Premium」にみる、スマートフォンの主戦場“カメラ周り”最新動向

「XPERIA XZ2 Premium」にみる、スマートフォンの主戦場“カメラ周り”最新動向

2基のカメラを搭載する「デュアルカメラ・スマートフォン」が当たり前になりつつある。今回は、ソニーとして初めてデュアルカメラを搭載したスマートフォン「XPERIA XZ2 Premium」の内部を観察していく。 わずか0.1mm単位の攻防が生んだiPhone X

わずか0.1mm単位の攻防が生んだiPhone X

Appleが、「iPhone」誕生10周年を記念して発売した「iPhone X」。分解すると、半導体技術のすさまじい進化と、わずか0.1mmオーダーで設計の“せめぎ合い”があったことが伺える。まさに、モバイル機器がけん引した“半導体の10年の進化”を体現するようなスマートフォンだったのだ――。 ニッポンのお家芸“カメラ”にも押し寄せるスマホ用チップセットの波

ニッポンのお家芸“カメラ”にも押し寄せるスマホ用チップセットの波

リコーの360度全天カメラ「THETA」を取り上げる。2017年9月15日に発売されたばかりの最新モデル「RICOH THETA V」と従来モデルを比較していくと、外観にはさほど違いがないにも関わらず、内部には大きな変化が生じていたのだった――。 ムーアの法則は健在! 10nmに突入したGalaxy搭載プロセッサの変遷

ムーアの法則は健在! 10nmに突入したGalaxy搭載プロセッサの変遷

今回はSamsung Electronicsの最新スマートフォン「Galaxy S8+」に搭載されているプロセッサ「Exynos8895」を中心に、Galaxy Sシリーズ搭載プロセッサの進化の変遷を見ていく。そこには、ムーアの法則の健在ぶりが垣間見えた。 中身が大変身した「iPhone 7」とその背景

中身が大変身した「iPhone 7」とその背景

2016年9月に発売されたAppleの新型スマートフォン「iPhone 7」。一部では、あまり目新しい新機能が搭載されておらず「新鮮味に欠ける」との評価を受けているが、分解して中身をみると、これまでのiPhoneから“大変身”を果たしているのだ。今回は、これまでのiPhoneとiPhone 7の中身を比較しつつ、どうして“大変身”が成されたのかを考察していこう。